トピック

- 新規のAD治療薬発売

- 週1回のインスリン製剤:超時効型インスリン イコデク

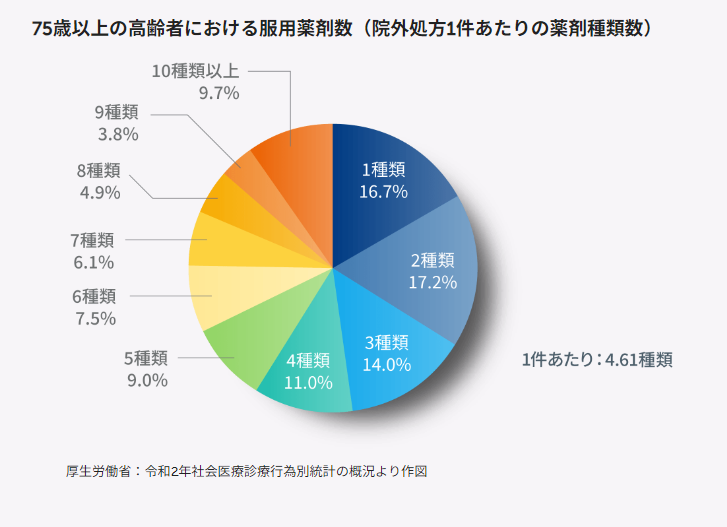

ポリファーマシー

- ポリファーマシーとは「Poly(多くの)」+「Pharmacy(調剤)」の造語ですが、単に薬剤数が多いことではなく、薬剤が多いことにより、薬物有害事象*につながる状態や飲み間違い、残薬の発生につながる問題のことをいいます。さらに、不要な処方や過量重複投与など、あらゆる不適正処方も含みます。

処方カスケード

- 「処方カスケード(Prescribing Cascade)」は、服用している薬による有害事象が新たな病状として誤認され、それに対して新たな処方が生まれる処方の連鎖をあらわしています。

- 対処法

- 極力、処方は1か所に集約する、そのために主治医を活用する

- 薬剤師の介入で薬剤有害事象が35%減少したという研究データもある

先発品と後発品、長期収載品、バイオシミラー

通常、特許出願は臨床試験の前に行われます。その後の開発・審査に10~15年かかるため、発売から5~10年程度で特許期間切れとなります。なお、製薬会社が申請すれば、5年を上限に特許期間の延長が認められます。

→後発品の出るタイミングは薬によってさまざま

長期収載品とは

→既に特許が切れている、もしくは再審査期間が終了しており、同じ効能・効果を持つ後発医薬品(ジェネリック医薬品)が発売されている薬のこと。一般的には、後発医薬品のある先発医薬品をいう。

バイオシミラー まったく同じ分子構造の後発品はない

→高分子量の生物学的製剤などは後発薬として開発しても、発酵や培養の際の温度等の条件が異なるため、新薬と全く同じ内容の医薬品ができる訳ではありません。このため、類似品を表す「シミラー」という用語を用いて、「バイオシミラー」とも呼ばれています。バイオシミラーは、これまでタンパク製剤の開発が中心でしたが、がんやリウマチなどの抗体医薬として、分子量の大きな医薬品の開発が進められています。

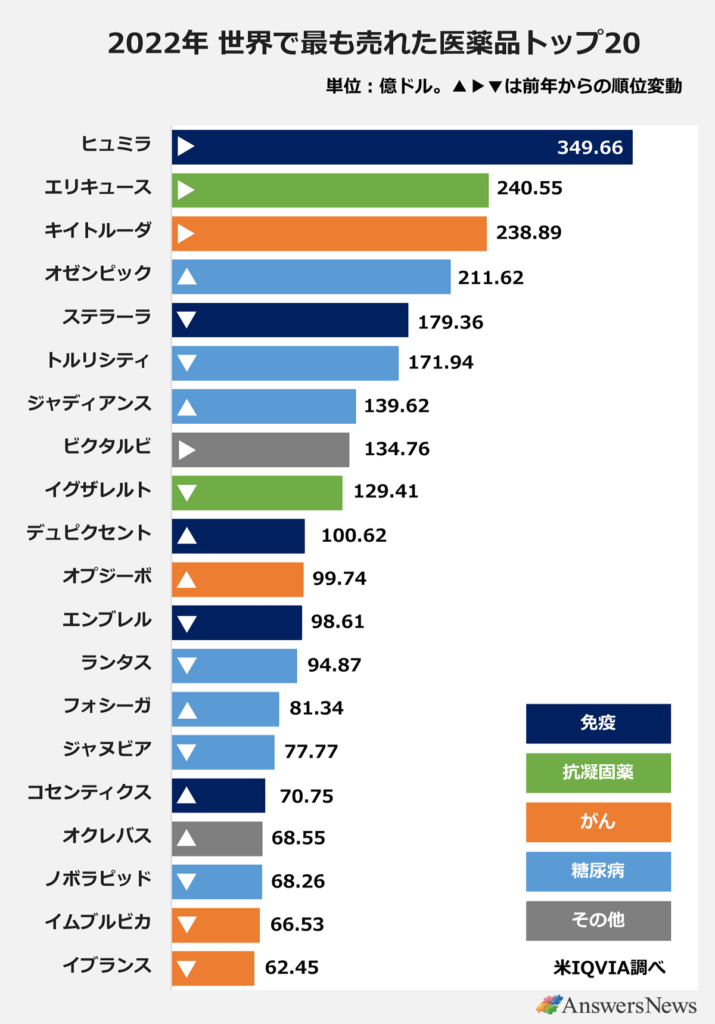

世界の薬剤売り上げランキング

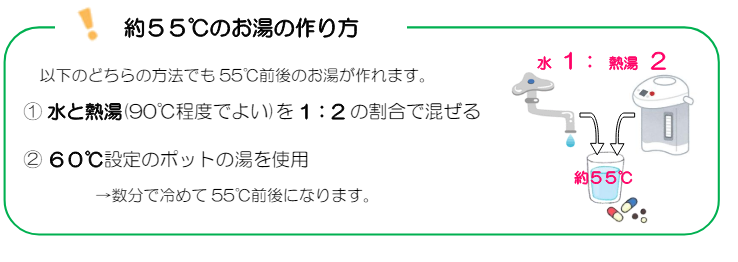

簡易懸濁法

簡易懸濁法とは錠剤粉砕やカプセル開封をせずに、錠剤・カプセルをそのまま、あるいはコーティングに亀裂を入れて、温湯(約55℃)に入れ、崩壊・懸濁させて経管投与する方法

CKDと薬剤投与量

減量が必要な薬剤

減量が不要な薬剤

- MRA

CKD4~5の症例には投与中止を検討する - すべてのARB

ARBはすべて肝代謝のため用量調節不要、ただしCKDを増悪しうるため少量から開始する

CKDステージ4~5でもARB使用できる - ジギタリス

Cre<3.0㎎/dLの症例では影響なし、高度低下例では慎重投与 - トルバプタン

CKDでも腎機能を低下させることなく使用可能 - 抗帯状疱疹・ヘルペスウイルス薬

- ◎減量が不要:アメナビル(アメナリーフ)→皮疹出現5日以内に開始する、原則7日間使用する

- 減量が必要:アシクロビル、バラシクロビル、ファムシクロビル

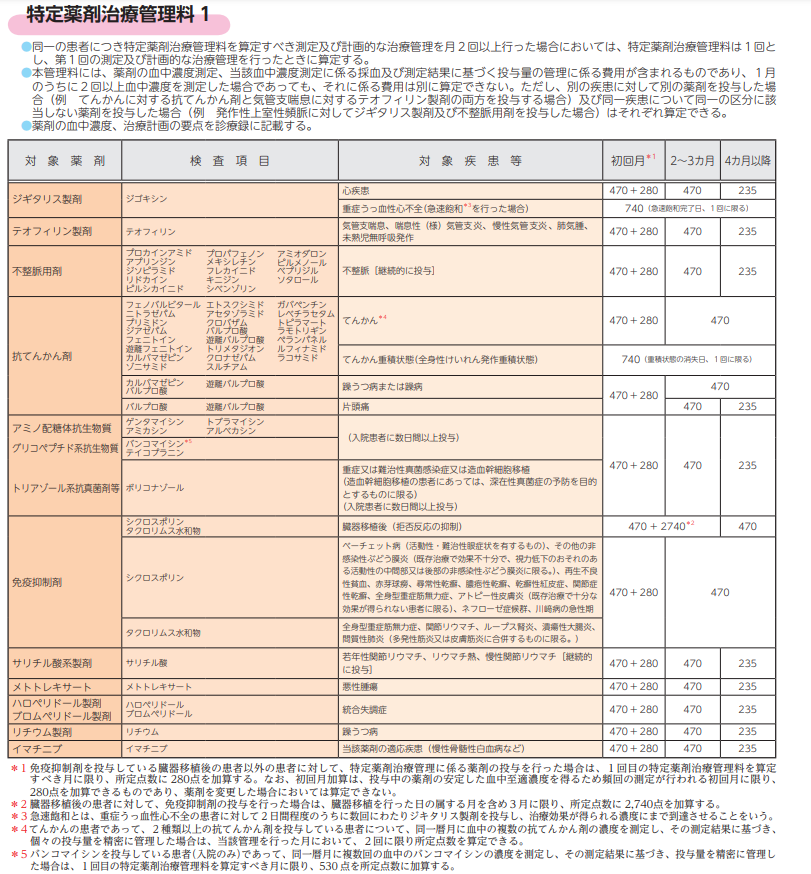

TDMが必要な薬剤

特定薬剤治療管理料1

470点(対象薬剤により4月目以降235点)

特定の薬剤を投与している特定の疾患の患者に対し、薬物血中濃度を測定して投与量を精密に管理した場合に算定。月1回470点の算定が原則 ですが、対象薬剤により算定方法が異なる場合があります。(採血料含む)

有害事象(消化器系)

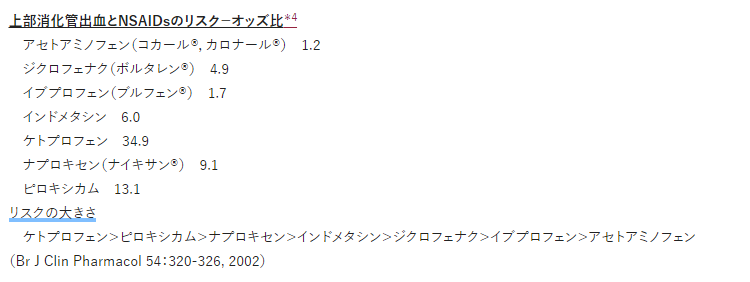

NSAIDSと消化管出血

もっともハイリスクなのはジクロフェナクではなく、ケトプロフェン

腫瘍熱に用いるナイキサンもハイリスク

便秘

- 加齢に伴い、生理機能が低下することに加え、服用している薬が増えることで便秘の原因となる場合がある。

- 向精神薬や第一世代の抗ヒスタミン薬など、抗コリン作用を有する薬、オピオイドおよび化学療法剤などは、便秘の原因となることが知られている。

- 循環器作用薬のカルシウム拮抗薬や抗不整脈薬、利尿薬のループ利尿薬や抗アルドステロン薬、鉄剤のフマル酸第一鉄、制吐薬のグラニセトロンやオンダンセトロン、および止瀉薬のロペラミドも便秘の原因となる薬であることを忘れてはならない。

- 抗パーキンソン病薬のドパミン受容体作動薬も便秘の原因となるが、パーキンソン病自体も便秘の原因となるので、より注意が必要となる。

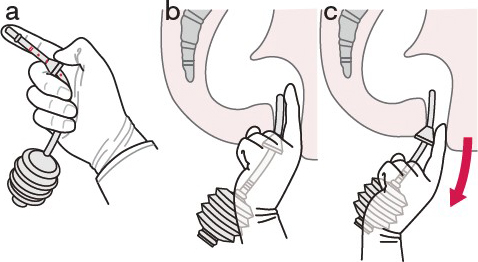

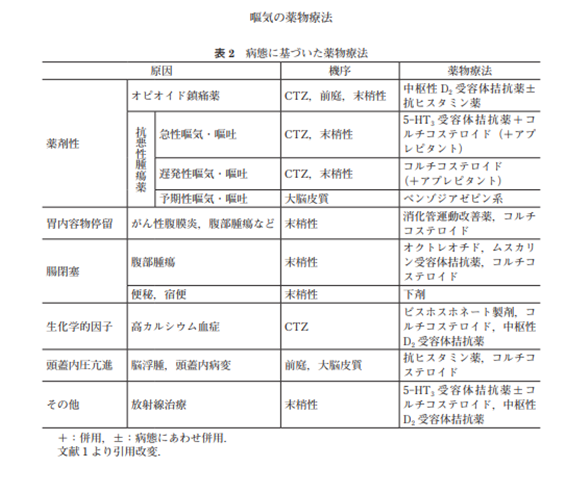

悪心・嘔吐

- トラマール(トラマドール):

- 国内の臨床試験では、慢性疼痛に使用した方の中の約81.9%の方に副作用が認められた(悪心が41.4 %、嘔吐が26.2%、便秘が21.2 %)

- 嘔気(41%):通常、麻薬と同じで嘔気は自然に治まる(7-14日程度)

- 制吐剤の予防投与のエビデンスなし→使うならノバミンかプリンペランかナウゼリンか

薬剤性消化管傷害

- 消化器内視鏡 2019.6 特集【こんなにある薬剤性消化管傷害】に詳しい

- 上部消化管の消化性潰瘍

- NSAIDSやLDA、DAPTによる小腸粘膜傷害→空腸~回腸まで(稀には大腸も)生じうる

NSAIDsによる小腸傷害は、発赤、びらん、円形あるいは類円形潰瘍、不整形潰瘍、輪状潰瘍など多彩な形態を呈する。粘膜病変は多発傾向があり好発部位はないが、重症病変は遠位回腸に認められる場合が多い。 - 免疫チェックポイント阻害薬による大腸炎

NSAIDs 起因性小腸傷害の発症機序としては,上部消化管傷害と同様にNSAIDs による cyclooxygenase(COX)活性の阻害による粘膜の prostaglandin(PG)量の低下が重要であるが,これに加えて腸内細菌が強く関与していることが判明している.

NSAIDs 起因性小腸傷害に対する予防・治療法は未だ確立されていないが、ミソプロストール(サイトテック®),レバミピドなどの胃粘膜防御因子増強薬,抗生物質,プロバイオティクスなどがこれまでにカプセル内視鏡を用いた臨床試験により有効性が確認されている.

薬剤性肝障害(DILI)

有害事象(循環器系)

QT延長、TdP

- QT延長(QTc>0.46s)をきたす原因には先天性と2次性がある

- 2次性で最も多いのは薬剤性だが、低K・低Mg血症、洞性徐脈、心肥大などの要因が複数重なることで誘発されやすくなる→VFに対する治療と同時に原因の補正が必要

- QT延長→TdP(特殊型VT)やVFに進展し突然死しうる

- 抗不整脈薬によるTdP発生率は2.0~8.8%→処方できるのは専門医のみ

- 向精神薬、抗菌薬、抗真菌薬、抗アレルギー薬、消化器用薬などのTdPは年間1人/1~10万

- 低栄養(アルコール多飲など)による低K血症からTdP→VFが多い→蘇生と同時に補正が必要

薬剤性浮腫

- 薬剤性浮腫の機序は①リンパ液の排出障害によるリンパ浮腫、②血管透過性亢進による透過性浮腫、③Naまたは水の再吸収亢進による腎性浮腫、④毛細血管の静水圧を上昇させる前毛細血管の細動脈拡張による浮腫に大別される

- ①→

- ②→ACE阻害薬、t-PA、ピル

- ③→NSAIDS、ピオグリタゾン、インスリン

- ④→カルシウム拮抗薬、ガバペンチン、プレガバリン、レボドパ

血圧上昇

- NSAIDSの副作用で血圧上昇がある

- PGE2等の産生が抑制されると、腎臓の輸入細動脈が収縮し、腎血流量が減少します。その結果、代償的に近位尿細管再吸収が促進されて、Naや水の貯留が進み、血圧の上昇やむくみをきたします。

- NSAIDsを服用している方で、高血圧が悪化している方がいたら、NSAIDsが原因かもしれません。

- また、ACE阻害薬やARBを併用している場合は、要注意です。PG生成促進作用による降圧作用がNSAIDsにより減弱している可能性があります。

有害事象(内分泌・代謝系)

骨代謝に影響するももの

- 骨粗鬆症に影普段、皆さんが服用されている薬の中でも骨折リスクを増大させてしまう薬剤があります。

- チアゾリジン誘導体(アクトス)

- プロトンポンプ阻害剤(ネキシウム、ランソプラゾールなど)

- ステロイドホルモン剤(メドロール、プレドニンなど)

- 抗うつ薬(セロトニン受容体選択的阻害薬:SSRI)

- 抗てんかん薬(テグレトールなど)

DM治療:インクレチン関連薬(=DPP-4阻害薬、GLP-1作動薬)

- 胃内容物排出遅延作用により食欲低下→痩せる作用があるので、胃蠕動低下はある意味必然!!!

- 腸閉塞、便秘

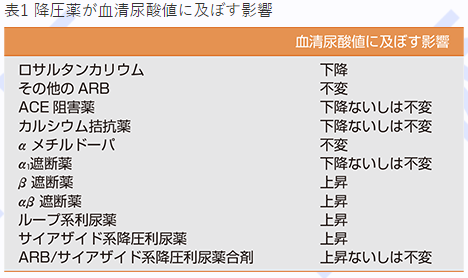

尿酸値上昇

- サイアザイド系、ループ利尿薬は尿酸値を上昇させる

- 利尿薬の中で,カリウム保持性利尿薬は尿酸代謝への影響が乏しい

- 大量のβ遮断薬の投与は血清尿酸値を上昇させる。αβ 遮断薬も同様に血清尿酸値を上昇させる

- ロサルタンカリウムは血清尿酸値を平均0.7mg/dL 程度低下させる(他のARB の臨床用量では血清尿酸値に明らかな影響を及ぼさない)

有害事象(神経・精神系)

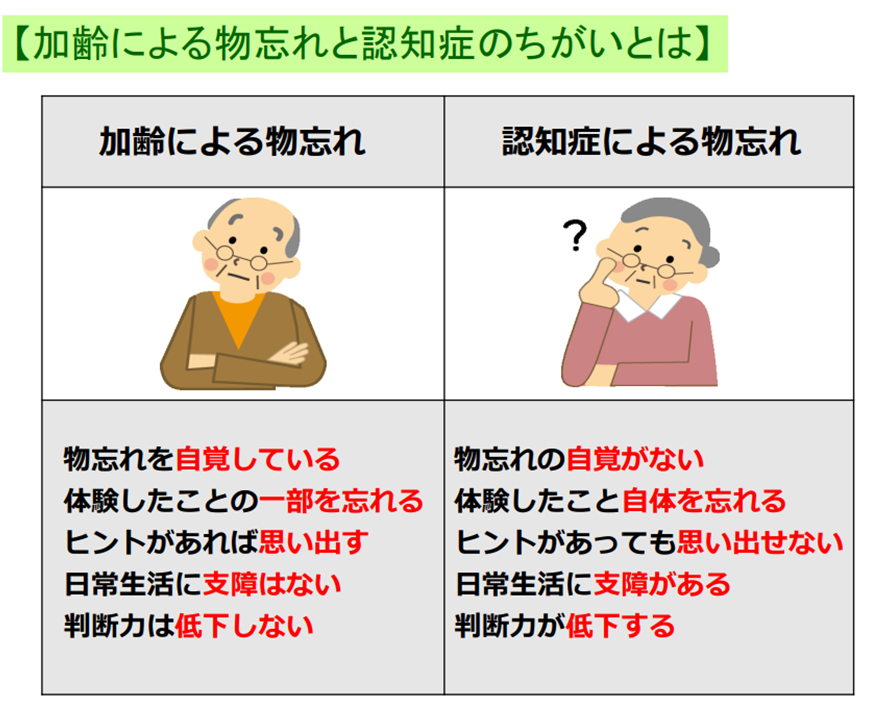

認知機能低下と認知症

- 認知:人間などが外界にある対象を知覚した上で、それが何であるかを判断したり解釈したりする過程のこと

- 認知機能:ものごとや外界を正しく理解し、適切に実行するための機能のことを指し、具体的には、「記憶・判断・計算・理解・学習・思考・言語及び実行機能(行動制御)等を含む、脳の高次の機能」のこと

- 認知症の定義:いったん知能を獲得し成熟した脳.組織が何らかの原因(脳器質性変化)により損傷され,病前にあった知能を中心とする精神機能が低下し,そのために日常生活に支障をきたした状態

認知機能低下(加齢による物忘れ)と認知症は明確に区別する必要がある!!

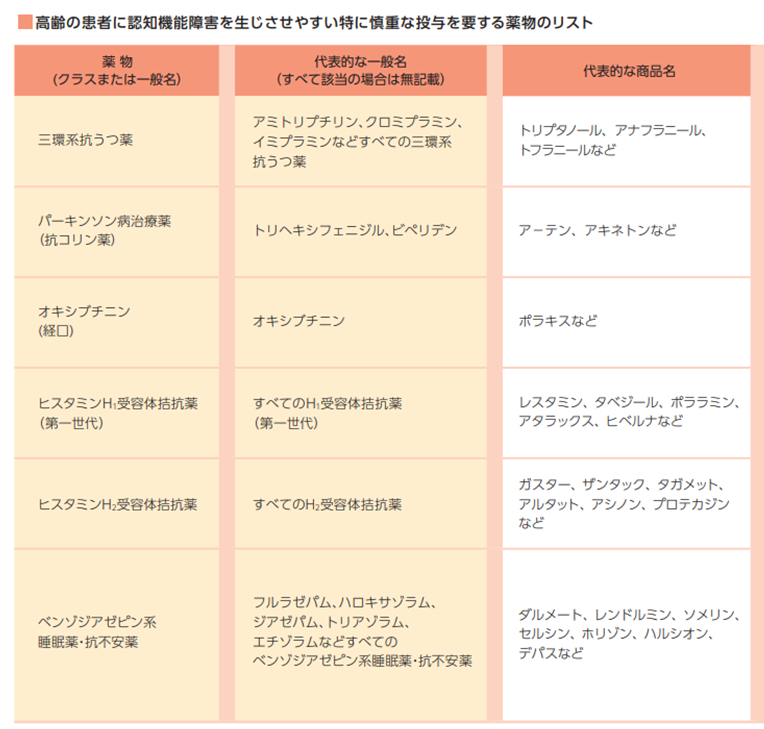

認知機能低下の10%は薬剤性といわれている→可逆的

認知機能低下を抑制する因子

- 新規の貧血診断は、認知症のリスク因子であることが示唆され、鉄欠乏性貧血患者に対する鉄分サプリメント使用は、認知症リスクを低下させる可能性がある

- 貧血は、認知症発症の独立したリスク因子であり、重度においては顕著なリスク増加を伴うと考えられる(調整HR:1.24、95%CI:1.02~1.51)

- スタチン使用は、認知症リスクの有意な低下と関連している

- 高血圧患者に対する降圧薬使用は、認知症リスクを低下させる。しかし長期の観察では、特定の降圧薬が、他の降圧薬と比較し、認知症リスク低下に効果的であることは示唆されなかった。このことから、今後の高血圧臨床ガイドラインでは、認知症リスクに対する降圧薬の有益な効果を考慮すべきである

認知機能低下を促進する因子

薬剤長期使用と認知症リスク

抗うつ薬が1.29(1.24-1.34)

パーキンソン病治療薬が1.52(1.16–2.00)

抗精神病薬が1.70(1.53-1.90)

過活動膀胱治療薬が1.65(1.56-1.75)

抗てんかん薬が1.39(1.22-1.57)

80歳未満の認知症と抗コリン薬使用の関係は強力

高容量暴露群の認知症の調整オッズ比は、

80歳未満で診断された患者は1.81(80歳以上では1.35)

Anticholinergic Drug Exposure and the Risk of Dementia:JAMA Intern Med誌電子版2019年6月24日掲載

不眠

- 現代社会の3人に2人の成人が睡眠について何らかの問題を抱えている→プライマリケアでも重要な主訴となる

- 成人の不眠の原因となる疾患を鑑別する

SAS、レム睡眠行動障害、レストレスレッグス症候群、概日リズム障害、うつ病、不安症、物質使用障害(依存症)、呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、疼痛性疾患、更年期障害、掻痒、など

睡眠障害をもたらす主な薬物

| 薬 剤 | 自他覚評価 | ||

| 抗パーキンソン病薬 | ドパミン製剤 | レボドパ | 不眠、過眠、悪夢(75%) |

| MAO-B阻害薬 | セレギリン | 不眠(10~22%)など | |

| ドパミンアゴニスト | ペルゴリド、 ブロモクリプチンなど | 不眠、過眠 | |

| ドパミン放出促進薬 | アマンタジン | 不眠(40%)など | |

| 抗コリン薬 | トリへキシフェニジル など | 幻覚、妄想、躁状態、不安など行動異常が認められることがある | |

| 降圧薬 | β受容体遮断薬 (脂溶性) | プロプラノロールなど | 不眠、悪夢、倦怠感、抑うつ |

| β受容体遮断薬 (水溶性) | アテノロールなど | 一般に脂溶性薬剤より症状は軽度 | |

| カルシウム拮抗薬 | ニフェジピン、 ベラパミル | 焦燥感・過覚醒など | |

| 高脂血症薬 | クロフィブラートなど | 倦怠感、眠気 | |

| 抗ヒスタミン薬 | H1受容体遮断薬 H2受容体遮断薬 | 鎮静、眠気 | |

| ステロイド製剤 | プレドニゾロンなど | 20~50%が不眠の訴え | |

| 気管支拡張薬 | テオフィリンなど | 不眠 | |

| 抗てんかん薬 | バルプロ酸、 カルバマゼピンなど | 鎮静、眠気 | |

| その他 | インターフェロン、 インターロイキン製剤 | 不眠、過眠 |

抑うつ

- 日本のうつ病は70万人以上(2008年)と言われている(受診率が低いためもっとたくさんいるはず!)。

- うつ病では、身体症状をともない、身体科に受診する場合もある→どの診療科でもうつ病を見る機会がある

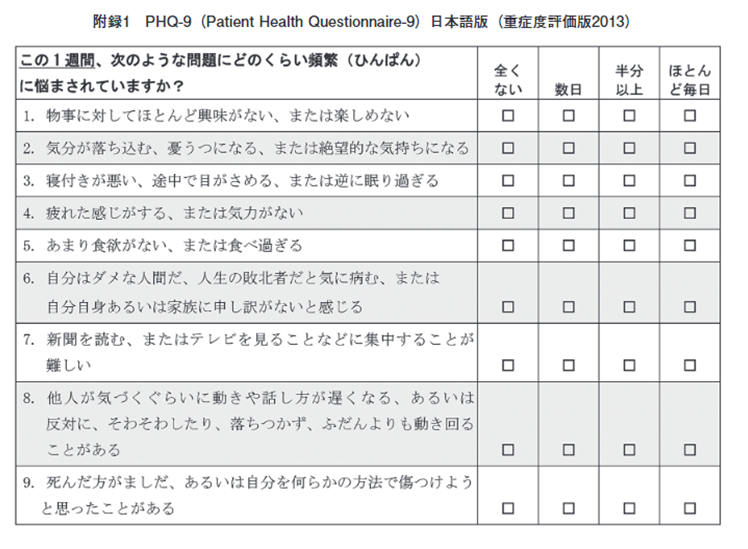

- 抑うつ症状の評価にはPHQ-9を使用する(症状評価は、「全くない=0点」「数日=1点」「半分以上=2点」「ほとんど毎日=3点」として総得点(0〜27点)を算出する。0〜4点はなし、5〜9点は軽度、10〜14点は中等度、15〜19点は中等度〜重度、20〜27点は重度の症状レベルであると評価する)

- 抑うつの原因として鑑別が必要なもの

貧血、甲状腺機能低下、糖尿病、てんかん、SAS、Parkinson病、ビタミン欠乏、感染症、認知症、せん妄、更年期障害、脳腫瘍

薬剤開始後に抑うつが出現/増悪する場合には、原因薬剤となっている可能性がある

有名なもの:ステロイド、ピル、インターフェロン、オピオイド、トリプタン、バレニクリン(ニコチン受容体作動薬)、バルビツール酸

頻用薬

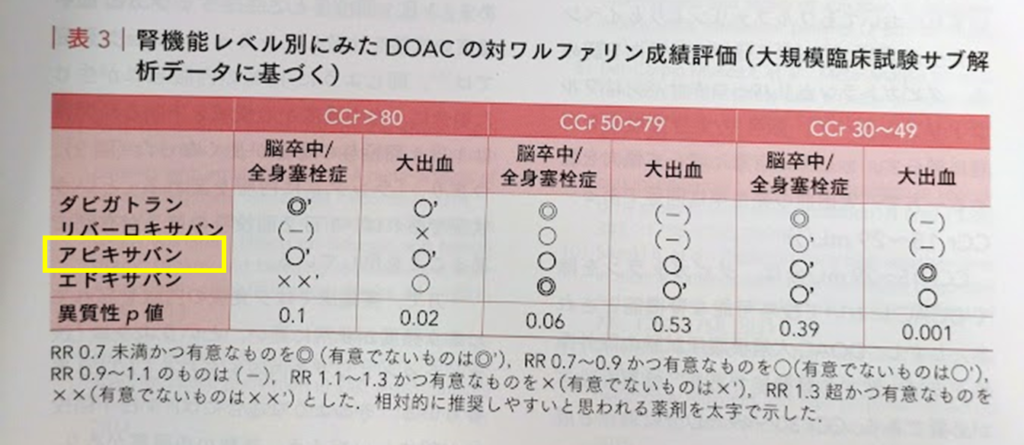

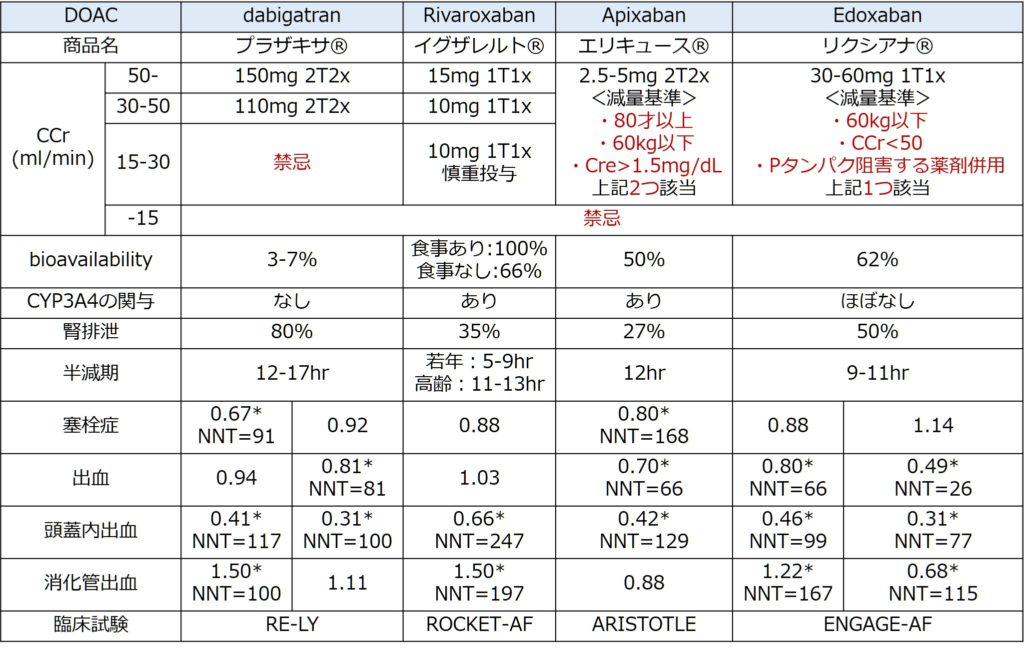

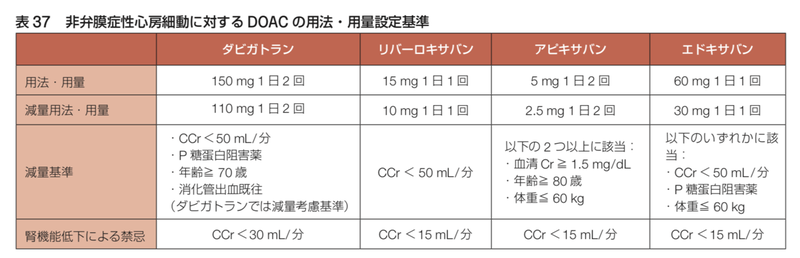

抗凝固薬(DOAC)

効能効果に大差はない→安全に継続できることが重要

使い分けの基準は①腎機能と➁投与回数

ガッツリ24時間のカバーなら分2のプラザキサまたはエリキュース(若者はプラザキサ300㎎)

エリキュースがもっとも有効性・安全性において汎用性が高いといえる(デメリットは分2)

高齢者(>80歳)+リスク因子(NSAIDSや抗血小板薬との併用、低体重(<45㎏)出血既往、15<CCr<30)→リクシアナ15㎎分1 1択

高齢者(>85歳)、またはCCr<30となったらリクシアナ15㎎分1にする

H1受容体拮抗薬

第一世代は、緑内障や前立腺肥大のある患者では禁忌!

→緑内障患者、高齢男性、小児(けいれん誘発)には安易に処方しない!

第二世代は、禁忌に抗コリン系副作用の該当なし

副作用

- 眠気、集中力・判断力の低下(インペアードパフォーマンス):ヒスタミンは脳の覚醒作用があるため、抗ヒスタミン薬ではこの副作用が起こる

- 口の渇き、おしっこの障害、緑内障の悪化:抗ヒスタミン薬は抗コリン作用があるため。認知機能低下も引き起こす。

PPI/VPZ

ボノプラザン(タケキャブ)の副作用 0.1~5%未満

便秘、下痢、お腹の張り(膨満感)、吐き気

発疹

肝機能障害

むくみ

好酸球増多

潰瘍予防投与について

- 消化性潰瘍診療ガイドライン2020での提言

- NSAIDS潰瘍予防にはPPI予防投与orセレコキシブへの変更が良い、潰瘍既往(+)ならPPIandセレコキシブ

- LDA潰瘍予防にはPPIorVPZがよくNSAIDS+LDA併用症例の潰瘍予防にはPPI+セレコキシブが推奨

- DAPT時にPPI併用による出血予防を行うよう強く推奨

- H2RAには潰瘍予防効果なし、保険適応もなし

- 潰瘍既往のある予防投与はPPIの一部で保険適応あり(ランソプラゾール15mg、ラベプラゾール5~10mg、エソメプラゾール20mg、VPZ:10mg)

- いずれも潰瘍既往のない予防投与に対する保険適応はないが、ガイドラインでは推奨となっている

- 胃全摘後の場合、胃潰瘍のリスクはなくPPIは不要だが、LDAやNSAIDSによるOGIBのリスクはある(予防法なし)

- NSAIDSやLDAを投与する場合、①若年者、②65歳以下かつ潰瘍の既往がない方以外は予防投薬のPPIは必要と考える

PPI長期投与の有害事象について

- PPI服用による、肺炎、認知症、骨折などの有害事象が観察研究では危惧されているが、昨年報告された3年間にわたるPPIとプラセボ投与の大規模無作為化試験で有意差が見られたのは腸管感染症のみだった。とはいえ、必要以上に長期にわたってPPIを投与するのは避けるべき」

- 骨折リスクの増加

- 誤嚥性肺炎のリスクの増加

- 強く胃酸を抑えることによる腸内細菌叢への影響(dysbiosis)

投与期間の制限について

- VPZ/PPI製剤は、胃潰瘍と逆流性食道炎の場合は8週間まで、十二指腸潰瘍では6週間まで

→初回処方は4週まで(いきなり8週間出すと切られる?)、効果不十分の場合8週まで追加可能 - 再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎

①パリエット1回10mgを最大1日2回経口投与

②タケプロン1回15mgを1日1回経口投与するが、効果不十分の場合は、1日1回30mgを経口投与

③ネキシウム1回10~20mgを1日1回経口投与(小児も使用可能)

④タケキャブ1回10mgを1日1回経口投与するが、効果不十分の場合は、1回20mgを1日1回経口投与

ヒスタミンH2受容体拮抗薬

プロテカジン(ラフチジン):腎機能障害による用量調節不要

- 肝代謝

- 高齢者の腎機能低下傾向者(CCr20~60)と腎機能正常患者とで血中動態に差はなく、添付文書上は腎機能に応じた投与量の増減量について記載はない

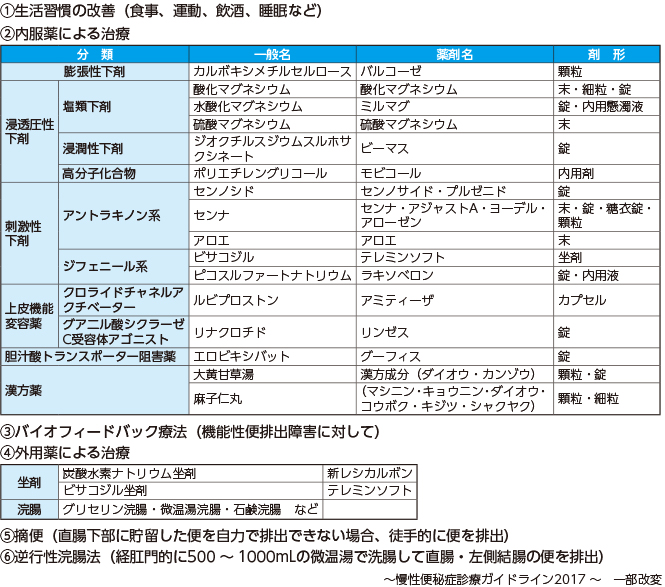

下剤(経口薬)

慢性便秘ガイドライン

①無効時は②~⑥の新薬6種類から選択して使用する(優先順位はない)

①MgO②ラクツロース③ポリエチレングリコール④リナクロチド⑤ルビプロストン⑥エロビキシバット

1週間程度試して無効なら薬を変更する

グーフィス、リンゼス→食前投与

アミティーザ→食後投与

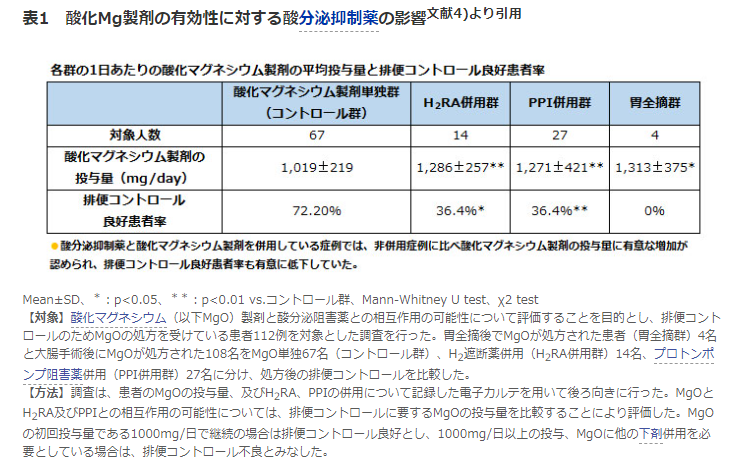

酸化マグネシウム

- 酸化マグネシウム製剤は安価で効果的な薬剤だが、相互作用を示す薬剤が多数存在するので注意が必要

- 骨粗鬆症治療薬(ビタミンD3やビスホスホネート製剤)の吸収が減弱する

- H2RAやPPIとMgO併用するとMgO効果が減弱する

- 鉄剤や抗生剤の吸収が減弱する

鉄剤内服後はMgOの服用まで最低2時間あけ、また、MgO内服後は最低3~6時間あけて鉄剤を服用すれば、両剤の消化管内での相互作用は避けることができる

- カリウム吸着剤の効果が減弱する

- 酸化マグネシウムは高マグネシウム血症のリスクがあり、『慢性便秘症診療ガイドライン2017』では、定期的な血清マグネシウム濃度の測定を行うことが推奨されている

- 高齢者や腎機能低下者などでは、高マグネシウム血症のリスクが高い

- MgOが使用しづらいケースでは新規便秘薬(リンゼス、グーフィス、モビコールHD/LD、アミティーザ)を使用するが値段は10~15倍もする

血清マグネシウム濃度の正常範囲は1.8~2.6mg/dL(0.74~1.07mmol/L)

高マグネシウム血症(>2.6㎎/dL):本剤の投与により,高マグネシウム血症があらわれ,呼吸抑制,意識障害,不整脈,心停止に至ることがある。血清マグネシウム濃度が6~12mg/dL(2.5~5mmol/L)のときは,心電図にPR間隔の延長,QRS幅の増大,およびT波の増高がみられる。血清マグネシウム濃度が12mg/dL(5.0mmol/L)に近づくと深部腱反射が消失し,高マグネシウム血症が増悪すると低血圧,呼吸抑制,ナルコーシスが生じる。血中マグネシウム濃度が15mg/dL(6.0~7.5mmol/L)を上回ると心停止が生じることがある。

悪心・嘔吐,口渇,血圧低下,徐脈,皮膚潮紅,筋力低下,傾眠、心電図異常等の症状の発現に注意するとともに,血清マグネシウム濃度の測定を行うなど十分な観察を行い,異常が認められた場合には投与を中止し,適切な処置を行うこと。

腎機能の悪い高齢者にMgO使用する際は3か月ごとにMgの採血をおこなうべし!

GERD患者の約半数が便秘を合併していたという報告もある

酸分泌抑制剤と酸化マグネシウム製剤の相互作用については、便秘治療の有効性が有意に低下し、かつ酸化マグネシウム製剤の服用量も有意に増加していた

上皮機能変容薬:リンゼス、アミティーザ

- リンゼスは179円/日(アミティーザは246円)もする→後期高齢者や生活非困窮者に良い適応

- アミティーザは妊産婦には禁忌(流産リスク↑↑)

- MgOで認められた飲み合わせの悪い薬剤もない!!!

- 薬剤の種類と特徴

- リンゼス(リナクロチド):グアニル酸シクラーゼC受容体アゴニスト

- 作用:

腸管分泌や小腸輸送能を促進し、大腸痛覚過敏を改善する - 適応症:

便秘型過敏性腸症候群、慢性便秘症(→追加承認) - 体内にほとんど吸収されないため安全性に優れ、薬剤相互作用なし

- 0.25~0.5mgを1日1回、食前に経口投与

- 腸管内に水分を引き込んで便を軟らかくする他に消化管粘膜の内臓知覚神経の痛覚過敏性を抑えることで腹痛を改善する効果がある(→IBD適応症の理由)

- 作用:

- アミティーザ(ルビプロストン):クロライドチャネルアクチベーター

- 若年女性(妊産婦禁忌!)を中心に悪心の副作用がある

- 1回24μgを1日2回、朝食後及び夕食後に経口投与

- 副作用:嘔気23%(食前投与で↑↑)、下痢30%、腹痛(5%と少ない)

- リンゼス(リナクロチド):グアニル酸シクラーゼC受容体アゴニスト

ポリエチレングリコール製剤:モビコールHD/LD

妊婦や小児にも使用できる、通常HD1袋から開始する

- ニフレックと同成分、モビプレップとも似た成分

- 味は塩味

- 2022年5月から販売

- HD1袋125円、LD1袋70円

- 粉製剤を溶解する必要があり面倒

- かなりかさばってしまう

- 用法用量:

- 成人及び12歳以上の小児には初回用量としてLD 2包又はHD 1包を1日1回経口投与

- モビコールは1包あたり約60mlの水に溶かして服用します(2包の倍は120ml)

- HD1袋=LD2袋の用量=マクロゴール4000約13g含有

アスコルビン酸(=ビタミンC)を添加してより高張にしたPEG-Asc製剤(モビプレップ®️)

刺激性下剤の一種であるピコスルファートを含有させたPEG製剤(ピコプレップ®️)

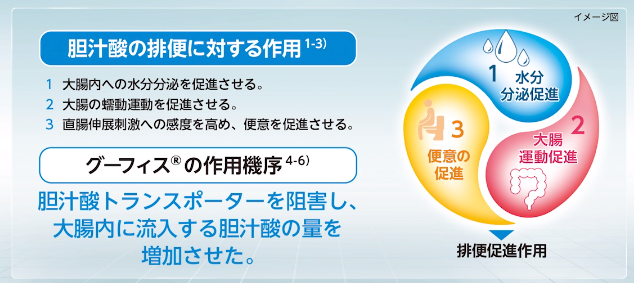

胆汁酸トランスポーター阻害薬:グーフィス(エロビキシバット)

脂質異常症、肥満の便秘に良い適応

トリプルアクションの作用機序

- グーフィスの初回自発排便発現までの時間の中央値は5.2時間。用法は「1日1回食前」であるが、夕食前に飲んだ場合、夜間に排便したくなる可能性もあるので、飲み始めは朝食前のほうがいい

- グーフィスは、便を柔らかくする、腸の動きを良くするデュアルアクションの下剤

- 大腸管腔内で胆汁酸が増加すると、胆汁酸の働きによって大腸管腔内へ水分が分泌され、また消化管運動が促進することが知られています。

- 胆汁酸トランスポータ阻害薬は、小腸での胆汁酸の再吸収を阻害しますので、大腸に流れる胆汁酸が増加します。

- 胆汁酸の原料にはコレステロールが含まれるため、グーフィスにはコレステロールの低下作用も見込める(グーフィスはもともと、高脂血症改善薬の探索において見出された化合物を基に構造展開された低分子化合物)

- エロビキシバットの承認審査報告書では、国内第3相臨床試験でLDLコレステロールは10%程度低下したが、「臨床的に問題となる可能性は低い」との見解を示している

- 副作用:

腹痛(19.0%)、下痢(15.7%)、胆汁酸利用障害→やせる?

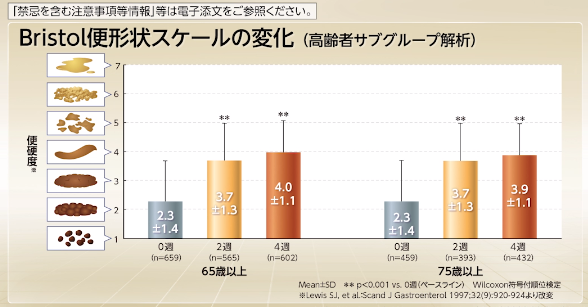

臨床試験では高齢者・後期高齢者いずれののサブグループ解析においても便形状スケールの改善が得られた

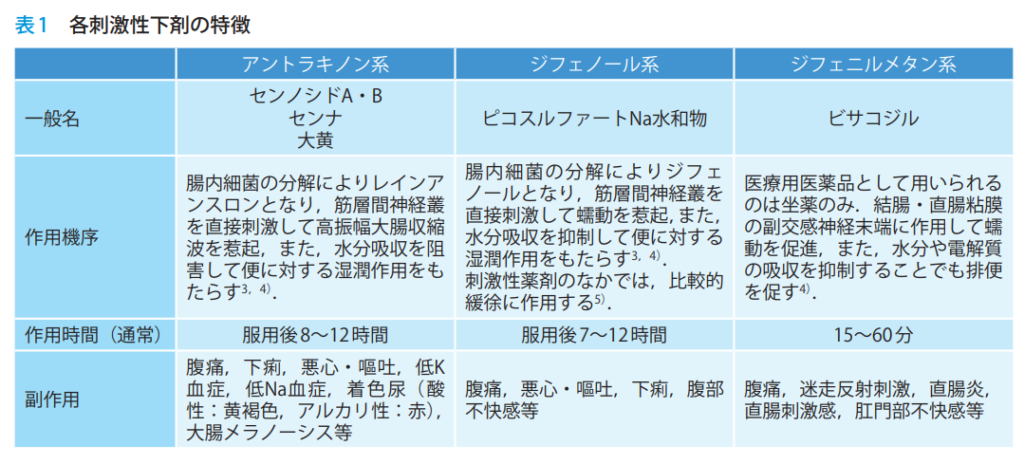

刺激性下剤

小腸刺激性と大腸刺激性があるがどちらも連続して使用すると効きが悪くなり、増量しないと効果が得られなくなる傾向がある。

- 小腸刺激性下剤(ヒマシ油)

小腸の中でリパーゼ(小腸分解酵素)の作用を受け、グリセリンとリシノール酸に分解され、このリシノール酸が小腸を刺激することで排便を促す - 大腸刺激性下剤

①アントラキノン系、②ジフェノール系、③ジフェニルメタン系3つに分類される

大腸メラノーシスを起こすのは①アントラキノン系だけだが、弛緩性便秘(筋層間神経叢の障害により生じ、進行すると不可逆的となる)を起こすのは①~③すべて- アントラキノン系(ダイオウ・センナ・アロエ等)→大腸メラノーシス、弛緩性便秘、などの原因

この薬はそのままの形では効果を発揮しないため、胃や小腸では作用せず、大腸の腸内細菌によって分解されて作られたアントラキノンが大腸の粘膜を直接刺激もしくは腸管壁の神経を刺激することによって蠕動運動を亢進する。妊婦においては流早産のリスクがあり処方は控えるがOTC薬の7割にアントラキノン系が使用されている。- 大黄:

漢方薬を構成する生薬の1つである大黄は,タデ科ダイオウ属植物の根茎を乾燥させたものであり,アントラキノン系のセンノシドを多く含有している - センナ:

センナとはアフリカ原産のマメ科の植物(→つまりセンナ自体は漢方薬ではない)で、葉や実にアントラキノンの一種の『センノシド』を含む

- 大黄:

- ジフェノール系下剤

ピコスルファートナトリウム®、ラキソベロン®、ピコラックス®、ビオフェルミン便秘薬®、があり、アントラキノン系と比較して作用はマイルド - ジフェニルメタン系下剤

ビサコジルは嘔吐・腹痛などの副作用が出やすい

一般薬としてはコーラック®、ビューラック®にビサコジルが含まれる

処方薬としてのビサコジルの剤型は坐薬のみ(テレミンソフト坐薬®) - 大腸メラノーシスを起こすのは①アントラキノン系だけですが、弛緩性便秘を起こすのは①~③すべて

- アントラキノン系(ダイオウ・センナ・アロエ等)→大腸メラノーシス、弛緩性便秘、などの原因

いわゆる刺激性下剤の成分(センナ、大黄)は含まない

- 人参(ニンジン):滋養・強壮作用

- 山椒(サンショウ):胃腸の働きをよくして、お腹の冷えや腹痛をやわらげる

- 乾姜(カンキョウ):乾燥させた生姜。胃腸の働きをよくして、お腹の冷えや腹痛をやわらげる

- 膠飴(コウイ):胃腸の調子を整え、また、栄養分の補給

便秘治療の効能がある漢方薬で大黄(ダイオウ)が含まれていないのは、大建中湯だけ!

大腸メラノーシスの色素の正体はリポフスチンと言って、大黄など刺激性の下剤で腸管の細胞が死滅し、それをマクロファージが食べることで、この色素が合成され沈着する。ただ単純に色素が沈着しているだけではなく、このような状態になると、大腸の運動に係る神経も損傷を受けていて、腸の緊張がない、弛緩性便秘と言われる状態になってしまう。1年間、原因となっている便秘薬を中止して他剤に変更すると色がもどる。

アントラキノン系下剤にはセンナ、アロエ、大黄(ダイオウ)、カスカラ、キャンドルブッシュがあり、この種類が大腸メラノーシスの原因となる。

センナを含む薬品:

センノシド®、プルゼニド®、ソルダナ®、アローゼン®、アジャストA®、ヨーデル®、セチロ®、スルーラック®、新ウイズワン®

大黄(ダイオウ)を含む薬品:

セチロ®、大黄甘草湯®、防風通聖散®、麻子仁丸®、柴胡加竜骨牡蛎湯®、大柴胡湯®、乙字湯®、桃核承気湯®、その他各種漢方薬、タケダ漢方便秘薬®、ハーブイン「タケダ」®、ナイシトール®

カスカラ(カサンスラノール)を含む薬品:

ビーマス®、ベンコール®、新ウイズワン®

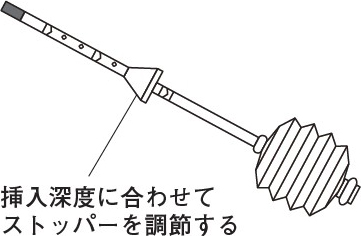

下剤(経肛門)

坐剤は内服薬で症状の改善が見込めず1時間以内に反応便を期待したい場合に使用する。

いずれも冷所保存(座薬は体温で溶けるためすべて冷所)であることを患者さんにも情報提供する。

レシカルボン座薬

炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム配合剤(新レシカルボン®坐剤)は,腸内で炭酸ガスを発生させ,直腸を拡張,反射を促し,直接蠕動運動を高め自然の排便作用を促す目的で使用する

ビサコジル坐剤(テレミンソフト)

ビサコジル坐剤は刺激性下剤

成人用10 mgと幼児用2 mgの2種類があり肛門挿入後15~60分以内に効果が現れるが,耐性化の危険性を孕む点には注意が必要

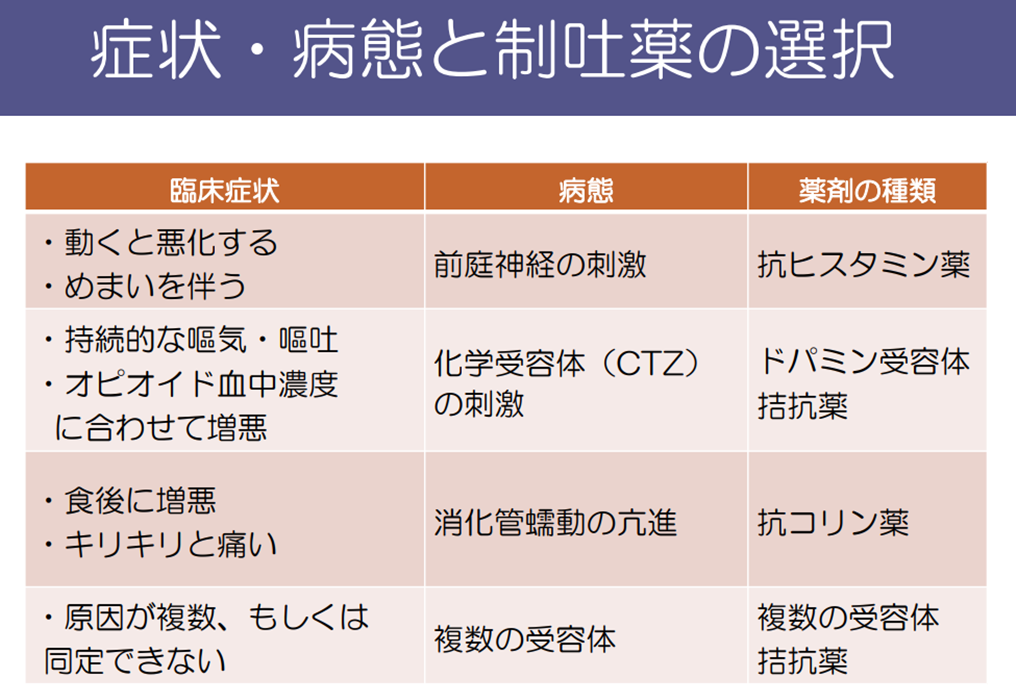

制吐剤

嘔気・嘔吐のメカニズム

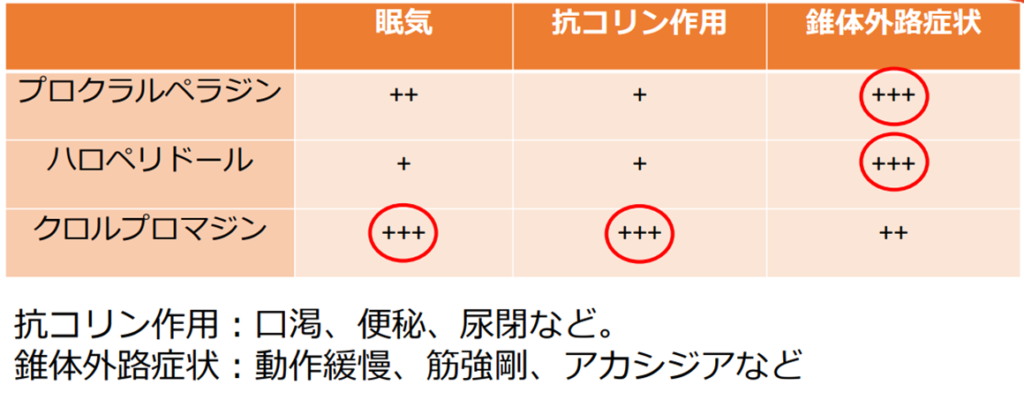

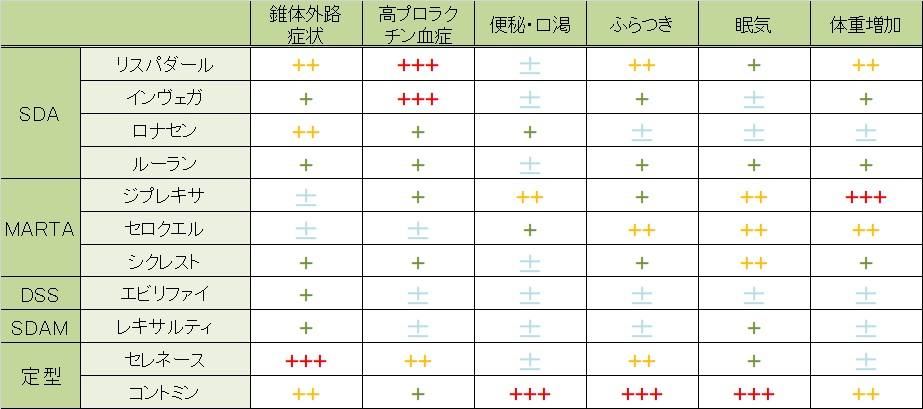

抗精神病薬の有害事象の出現頻度

抗精神病薬

- ノバミン(プロクロルペラジン):D2+5HT2受容体阻害作用(D2>>>5HT2>α1)

- コントミン(クロルプロマジン):D2>>>M1≒H1≒α1>5-HT2

- レボトミン、ヒルナミン(レボメプロマジン):D2+H1+5HT2受容体遮断

- リスパダール(リスペリドン):D2+H1+5HT2受容体遮断(D2>>α1>5HT2)

- ドロレプタン(ドロペリドール):D2+H1+5HT2受容体遮断

- セレネース(ハロペリドール):D2>>α1>5-HT2、制吐作用あるが、H1拮抗ないので眠くはなりにくい

- ジプレキサ(オランザピン):MARTA、M1>5-HT2>>H1>α1>D2、糖尿病禁忌!!!同じMARTAでもクエチアピンやペロスピロンには制吐作用は確認されていない

抗ドパミン

- プリンペラン(メトクロプラミド):

- 作用機序:

上部消化管のD2受容体に作用してAchの遊離を促進→胃・十二指腸の運動を促進する

CTZのD2受容体にも作用して制吐作用を示す

食後の早期満腹感(early satiety)にも有用→食前投与が推奨

- 作用機序:

- ナウゼリン(ドンペリドン):

- 作用機序:

上部消化管のD2受容体に作用してAchの遊離を促進→胃・十二指腸の運動を促進する

CTZのD2受容体にも作用して制吐作用を示す

食後の早期満腹感(early satiety)にも有用→食前投与が推奨 - 成人の場合、経口と座薬では適応疾患が異なる

- OD錠10㎎→慢性胃炎、胃下垂症、胃切除後症候群

- 座薬60㎎→胃・十二指腸手術後、抗悪性腫瘍剤投与時(ほぼ必ず適応外使用になる)

- 作用機序:

結論:

成人の場合 経口10㎎1日3回毎食前=座薬60㎎1日2回

小児の場合 経口1日1.0〜2.0mg/kgを1日3回食前=座薬10~30㎎を2~3回(3歳未満は10㎎)

ナウゼリンを経口投与した場合、小腸から吸収される前に胃壁のドパミンD2受容体を直接遮断する作用があるため、坐剤よりも少ない用量で効果を発揮することができるとされている(久留米薬剤師会より)

メーカーホームページでの説明

経口剤と坐剤の双方を対比した厳密な用量試験に基づいて設定された訳ではなく、各々の使用対象となる疾患の消化器症状の程度や性質を考慮して実施された臨床試験の結果に基づいて決められたもの。

- 類似点→いずれもD2受容体阻害薬

- 上部消化管や延髄CTZのD2受容体に対して拮抗的に作用する(ドパミンがD2受容体に結合するとアセチルコリンの遊離が抑制される)

- アセチルコリンの遊離を促進させることで弱った胃腸の運動を高め、消化器機能の異常を改善する

- 延髄にある化学受容器引き金帯・CTZ(chemoreceptor trigger zone)にも働き、抑吐作用も有する

- 内分泌機能異常(プロラクチン値上昇)、錐体外路症状等の副作用があらわれることがある

- その他の抗ドパミン作用薬との併用時は注意が必要

- 相違点

- BBB透過性はプリンペラン>ナウゼリン→プリンペランの方が錐体外路症状でやすい

- ナウゼリンは動物実験で骨格、内臓異常等の催奇形作用が報告されているため添付文書上では妊婦には禁忌

抗ヒスタミン薬

- 第1世代H1受容体阻害薬:

- ジフェンヒドラミン、クロルフェニラミン:

- H1受容体遮断、抗コリン作用もある

- アタラックス(ヒドロキシジン):

- H1受容体拮抗作用をもち、内耳の前庭と嘔吐中枢のH1受容体に作用する

- 副作用として眠気と抗コリン作用

- ジフェンヒドラミン、クロルフェニラミン:

ステロイド

- デカドロン(デキサメタゾン):

- 制吐の機序は不明!

5HT3受容体拮抗薬

セロトニン=5-ヒドロキシトリプタミン(5-HT)

受容体サブタイプは、構造によって7つ(5-HT1 ~5-HT7)に分類されている(が役割が不明なものも)

グラニセトロンおよびオンダンセトロンが、術後の消化器症状(悪心、嘔吐)に対して、効能・効果及び用量・用量追加

- 5HT3受容体拮抗薬:

- 化学療法に対する保険適応のみだが、その他の嘔気にも有効

- 5HT1系:さらに5-HT1B受容体や5-HT1D受容体、5-HT1F受容体があり、片頭痛治療薬のターゲット

- 5HT2系:???

- 5HT3系:制吐剤のターゲット

- ガスモチン(モサプリド):

- 5HT4受容体拮抗薬、消化管蠕動促進

- H2受容体遮断薬、第2世代H1受容体阻害薬には直接的制吐作用なし

- D2受容体遮断で錐体外路症状が出る

- 抗コリン薬も制吐作用を有するがBBB通過しないため有効ではない

トラベルミン®は抗ヒスタミン作用

吐き気が出た場合、頓用でトラベルミン®配合錠を内服する(レスキューのナルラピドと同時に内服しても良い)。吐き気が継続する場合は、トラベルミン®配合錠を 1 日 2~3 回定期的に内服する。

ミルタザピン(NaSSA、レメロン、リフレックス)は抗ヒスタミン作用に加えて5-HT3 受容体拮抗作用により制吐作用を表す。ミルタザピンは、眠気が出やすいので、0.25 錠または 0.5錠程度(眠前 1 回投与)から開始し、翌日の持越しの眠気を観察し、増減量する。また、オピオイドによる吐き気は、1 週間程度で耐性ができるので、制吐薬の漫然とした投与は避ける。

整腸剤

酪酸菌、乳酸菌、糖化菌 の3種類

- 腸内細菌には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3つの菌がある

- この3つの菌のバランスが善玉菌が20%、悪玉菌が10%、日和見菌が70%の割合で保たれることで、理想の腸内環境がつくられる

酪酸菌

- 腸に届いた食物繊維を発酵・分解して酪酸をつくる細菌の総称

- 医療用医薬品:ミヤBM(ミヤリサン製薬)、OTC医薬品:太田胃散整腸薬、新ミヤリサン錠

- 宮入菌(Clostridium butyricum)

- 偏性嫌気性の芽胞形成性酪酸菌であり、10~20%の人の腸管内に常在している

- そのC. butyricum のなかで、MIYAIRI株は1933年に千葉医科大学衛生学教室(現 千葉大学医学部)宮入近治博士により、人腸管内より、腐敗菌に対して強い拮抗作用がある酪酸菌として報告された

- 本菌は腐敗菌をはじめとした種々の消化管病原体に対して拮抗作用を有し、BifidobacteriaやLactobacillus等のいわゆる腸内有益菌と共生することにより、整腸効果を発揮する

- 本菌は芽胞形成細菌であることから、製剤中における安定性および胃酸に対する抵抗性が乳酸菌群と比較し高い

- 耐熱性:

- 80℃では30分、90℃では10分の湿熱条件において全試験菌株が生存

- 抗生物質抵抗性:

- 酪酸菌(宮入菌)製剤を各種抗生物質と同時に投与した場合においても、酪酸菌(宮入菌)単独投与と同様に腸管内において発芽、増殖することが確認されている

- 胃液に対する安定性:

- pH1.0~5.4の健康な成人男子の胃液中にて37℃1時間振盪することにより、乳酸菌および腸球菌の菌数は著しく減少するのに対し、酪酸菌(宮入菌)は影響を受けない

- 腸管病原性細菌の増殖抑制作用:

- 腸管病原性細菌であるVibrio cholerae、V. parahaemolyticus、Aeromonas hydrophila、Salmonalle enteritidis、腸管出血性大腸菌O157: H7、Shigalla flexneri、Helicobacter pyloriおよびC. difficileと酪酸菌(宮入菌)の試験管内混合培養の結果、腸管病原性細菌の顕著な増殖抑制が確認された

乳酸菌

- 乳酸菌は乳酸を産生する菌の総称

- 乳酸菌の役割(→腸管内における乳酸の作用)

- 乳酸を産生し、腸内を酸性に傾け悪玉菌を減らす

- 腸のぜん動運動を促進し、整腸作用としての働きを持つ

- 小腸で免疫細胞に取り込まれることで免疫増強効果がある

- コレステロールを下げる

- ビタミンB群、ビタミンKを合成する

- 乳酸菌に分類される菌種

- 乳酸菌:

糖を食べて乳酸を産生、酸素のある小腸と酸素がほとんどない大腸の両方に生息

腸内を酸性化し悪玉菌の抑制、免疫細胞を刺激する役割を持っている - ビフィズス菌:

糖を食べて乳酸と酢酸を産生、偏性嫌気性のため、大腸にのみ生息

大腸における乳酸菌とビフィズス菌の割合は、ビフィズス菌が約99.9%、乳酸菌は約0.1%

ビフィズス菌が産生した酢酸は、大腸の中でさまざまな働きをする

・大腸のぜん動運動を刺激する

・バリア機能を強化する

・悪玉菌の繁殖を抑える

- 乳酸菌:

糖化菌

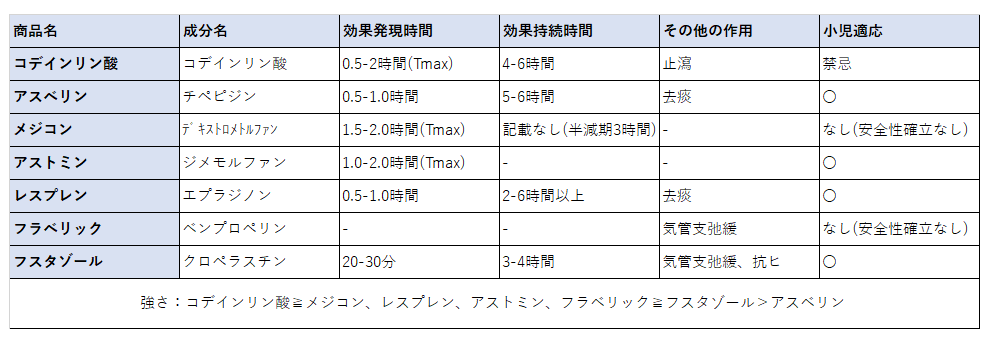

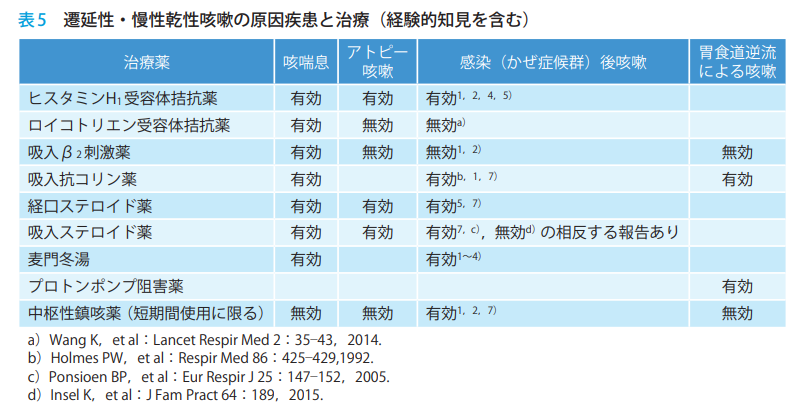

鎮咳薬

麻薬性中枢性鎮咳薬

コデインリン酸(コデインリン酸)

- 鎮咳作用は最も強力

- 呼吸抑制の報告があり小児には禁忌予定(2018年10月現在は12歳未満に投与しないことの注意書き)

- その他禁忌多数

- 高頻度で便秘がみられる(下痢に対する適応もある)

- 作用発現持続時間は4~6時間

非麻薬性中枢性鎮咳薬→メジコンで〇

アスベリン(チペピジンヒベンズ酸)→気道粘膜の線毛運動亢進により去痰作用、副作用ほぼなし、小児も◎

◎メジコン(デキストロメトルファン)→二重盲検比較試験で鎮咳作用はリンコデと同等、小児は×

アストミン(ジメモルファンリン酸)→鎮咳作用はリンコデ・メジコンと同等以上、糖尿病には慎重投与

レスプレン(エプラジノン)→鎮咳作用はリンコデと同等

フラベリック(ベンプロペリン酸)→二重盲検比較試験において鎮咳作用はメジコンと同等以上

フスタゾール(クロベラスチン)

配合剤→咳以外の症状にも有効

フスコデ

(ジヒドロコデインリン酸、メチルエフェドリン、クロルフェニラミン)

カフコデN

(ジプロフィリン、ジヒドロコデインリン酸、メチルエフェドリン、ジフェンヒドラミン、アセトアミノフェン、ブロムワレリル尿素)

セキコデ

(ジヒドロコデインリン酸、エフェドリン、アンモニウム)

薬物依存の対象となる市販薬は,主として鎮咳去痰薬,総合感冒薬,解熱鎮痛薬,鎮静薬の4種類である

去痰薬

ムコソルバンとムコダインは作用機序が異なるので併用可能

痰の量を減らしたい→ムコダインが推奨

- ブロムヘキシンを粘性の低い痰に処方すると逆に痰が出しづらくなることがあるため、粘性が高い痰に処方しますし、カルボシステインのように痰の量を減らすというわけではないので注意が必要

- 近日本ではブロムヘキシンよりカルボシステインやアンブロキソールが去痰薬の中心になりつつある

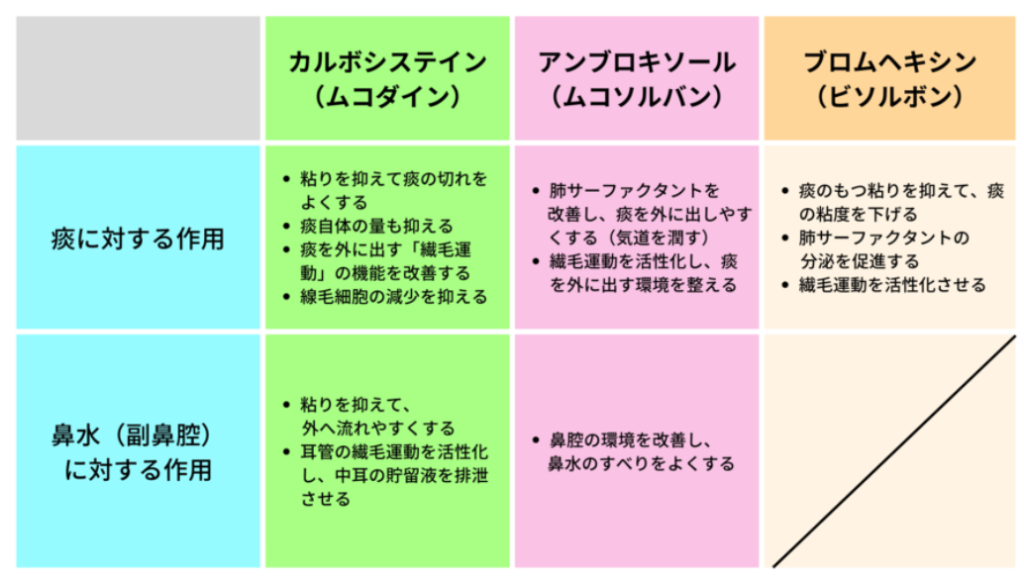

血管拡張薬

血管拡張薬(vasodilators)→血管平滑筋に作用して血管を拡張させる作用のある薬

血管作用部位により、使い分けがなされる

主に冠動脈を拡張させる作用のある薬は、狭心症治療として使用される

冠攣縮性狭心症に対しては狭心症発作の予防としてCCBが使用される

PCI非適応の狭心症状に対して長期予防投与するならニコランジル

【血管拡張薬の分類】

硝酸薬

ニトログリセリン

硝酸イソソルビド

ニトロプルシド

◎ニコランジル→その他の硝酸薬と異なり耐性は生じにくい

カルシウム拮抗薬

ニカルジピンなど

合成ナトリウム利尿ホルモン

カルペリチド

現在ではPCIが優先されるのは当然

明らかに心筋虚血がない場合には硝酸薬は推奨されない

虚血があるかどうかわからない在宅診療においてはニコランジル長期投与をしてもよいのではないか

使用する場合にはニコランジル錠5㎎ 3T分3が推奨される

心筋梗塞二次予防に関するガイドライン2018

心筋梗塞慢性期の二次予防としての硝酸薬長期投与の有効性について十分な根拠となる大規模無作為化比較試験はないが,最近の報告では硝酸薬の長期投与が予後を悪化させるという成績は示されていない.

ニコランジルは,前回のガイドラインでは硝酸薬の項に含まれていたが,今回から独立して項目が設けられた.ニコランジルは硝酸薬と比べ,血圧低下や反射性頻脈が起こりにくく,また,硝酸薬にみられる薬剤耐性が生じにくいという点で使用しやすい.

- 硝酸薬:

- 抵抗血管(小動脈系)よりも容量血管(静脈系)を強く拡張し,体循環においては心臓に対する後負荷よりもむしろ前負荷減少として反映される

- 冠血管においては細い動脈よりも太い動脈をより効果的に拡張し心内膜血流を改善する

- 冠動脈スパスムに対しては第一選択薬として用いられる

- 使用上の注意点として,長時間使用で耐性が生じ作用が減 弱することがあり,また肺動脈のhypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV)を抑制して低酸素血症を引き起こすことがある

- 硝酸薬の分類

- ニトログリセリン(ミリスロール、ミオコール)

- 血管拡張作用、血圧低下作用が最強かつ即効性あり

- ACS急性期治療の第一選択

- 剤型:注射製剤、スプレー製剤

- 因みにですが、一般外来に急性心筋梗塞患者が来た場合、集中治療室のある病院に転送する事になるが、 注射剤を準備する時間が無い場合は、ニトログリセリンテープを2枚、前胸部に貼るとおおよそ0.2γのニトログリセリンを注射しているのと同様の効果が得られるとされる

- 硝酸イソソルビド(ニトロール注、フランドルテープ、錠剤)

- ニトログリセリンに比べ降圧作用がマイルドでショックをきたしているACSに用いる

- 一硝酸イソソルビドと二硝酸イソソルビドを区別する必要はない

- ◎ニコランジル(シグマート)

- 硝酸薬作用とカリウムATPチャネル開口作用という2つの特徴的な作用で、冠動脈拡張、心筋虚血耐性を高め、狭心症発作を防ぐ

- シグマート5mg 3T適宜増減で投与する

- 耐性が生じにくく血圧低下をきたしにくい

- ニトログリセリン(ミリスロール、ミオコール)

- 硝酸薬は種類と濃度に応じて、静脈のみ、あるいは静脈と動脈を開く

- 濃度によっては冠動脈も開く

- そのほか、血小板凝集の抑制などのメカニズムもあるが、血管拡張以外は期待するほどではない

- ニトログリセリンは低用量で静脈も動脈もそれなりに開く→血圧が下がる

- 低用量のISDNは静脈のみ。濃くなれば少しだけ動脈も開く→血圧が下がりすぎる不安が相対的には少ない

- 一硝酸イソソルビドと二硝酸イソソルビドの両方とも用いられており、前者はアイトロールという商品名で知られてきた

- 硝酸イソソルビドというときは一般に二硝酸イソソルビドを指すことが多いが肝臓での代謝機転や効果の持続時間の差があるが、現在では区別する意味はない

耐性には2種類あると考えられている。1つは、「偽耐性」と呼ばれるもので、硝酸薬によってレニン・アンジオテンシン系やバソプレシンなどの神経体液性因子が活性化され、そのために血管の収縮や体液量の増加が起こり、耐性が生じるというもの。もう一つは血管平滑筋におけるcGMPの産生が障害されて硝酸薬の効果が減弱する「血管耐性」である。

・カルシウム拮抗薬

アダラート(ニフェジピン)、アムロジン(アムロジピン)、コニール(ベニジピン)、カルブロック(アゼルニジピン)、ジヒドロピリジン系のカルシウム拮抗薬、ヘルベッサー(ジルチアゼム)、ワソラン(ベラパミル)、非ジヒドロピリミジン系カルシウム拮抗薬です。血管拡張作用で狭心症発作を防ぎます。

・その他の血管拡張薬

カタプレス(クロニジン)、アルドメット(メチルドパ)、べハイド(レセルピン)、アプレゾリン(ヒドララジン)、エパデール(イコサペント酸エチル)、プレタール(シロスタゾール)、アンプラーグ(サルポグレラート)、交感神経遮断作用、末梢血管の収縮をブロックすることで血管拡張作用を発揮します。また、一部の抗血小板薬には弱い血管拡張作用があります。

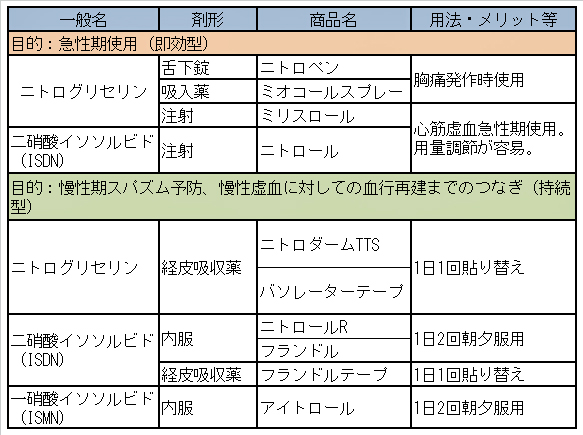

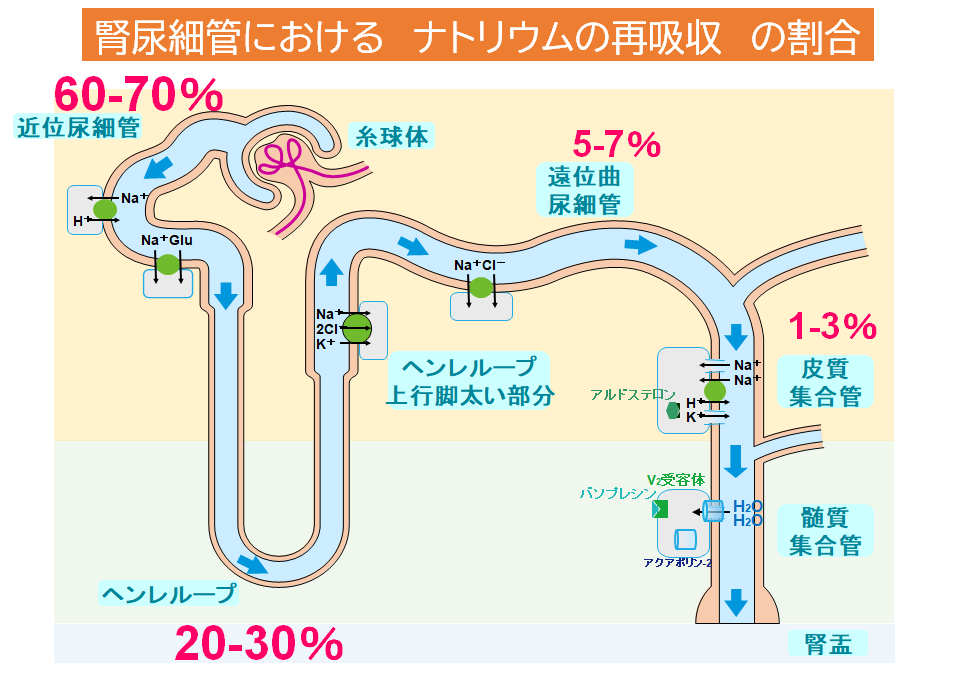

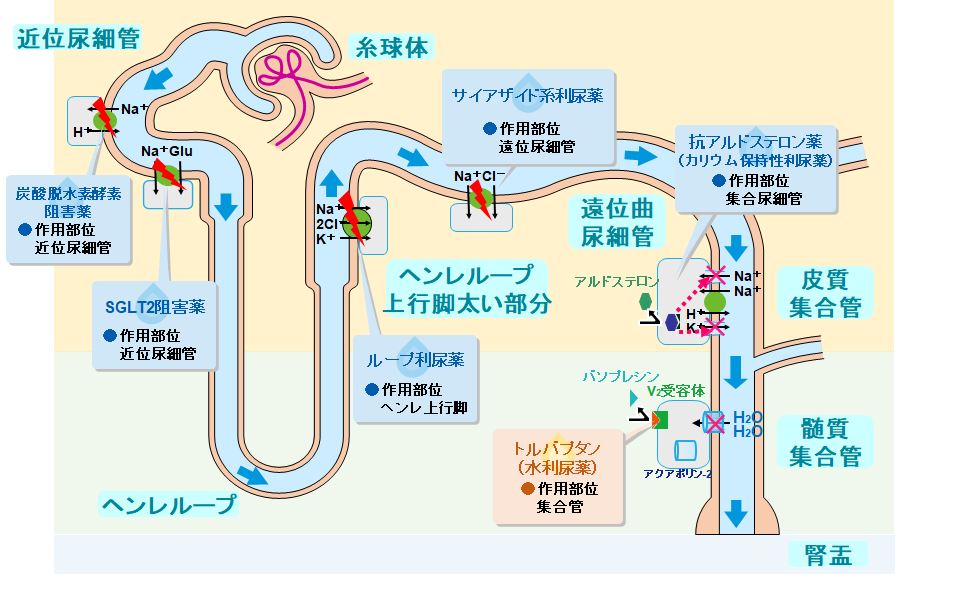

利尿剤

- 利尿剤選択の際に重要なのは、抗アルドステロン作用を有する方がよいかどうか

→腎機能や血清K値、心不全に対する心筋リモデリング予防の必要性に判断する

- 図だけ見ると近位尿細管でナトリウムの再吸収阻害薬(アセタゾラミドorSGLT2阻害薬)が最強のように見えるが、実際には遠位でナトリウムの再吸収が亢進(とくにヘンレループでのNa再吸収亢進)するため、利尿効果はわずか

- ナトリウム利尿薬の利尿作用

ループ利尿薬>>サイアザイド利尿薬>ミネラルコルチコイド拮抗薬>>炭酸脱水酵素阻害薬、SGLT2阻害薬 - MRAとACEI/ARBの併用はともに抗アルドステロン作用を増強させ、高K血症がより増悪しやすい(併用注意)

ループ利尿薬

- ヘンレのループ上行脚にあるNa-K-2Cl共輸送体を阻害+ヘンレのループの濃縮機構を阻害→集合管での水再吸収阻害

- 他のナトリウム利尿薬に比してGFRの低下を来たしにくい

- 副作用:低K血症、低Mg血症、高尿酸血症、脱水、代謝性アルカローシス、聴覚障害(聴力低下や耳鳴り)、水溶性ビタミンの欠乏

- ループ利尿薬は降圧効果を目的には使用しない(作用時間が短すぎるしRAA系亢進による代償がはたらくため)

- フロセミド,トラセミド,アゾセミドの違い

- フロセミド

- 短時間作用型→ERやICUなどの急性期治療でよい適応

- 経口薬の生物学的吸収率・効果発現の個体差がとても大きい(その他のループ利尿薬は安定している)

- トラセミド(ルプラック)

- ループ利尿薬の作用+アルドステロン受容体拮抗作用

- 作用時間がフロセミドより長い:8時間

- 他のループ利尿薬に比し低K血症を起こしにくい

- ◎アゾセミド(ダイアート)

- 神経体液因子などへの影響がより少なくRCTでも心血管死や心不全増悪が有意に少なかった

- 効果が緩徐で(トラセミドよりさらに)持続的:12時間以上

- フロセミド

- ループ利尿薬の使い分け

- i) HFpEFなどで長時間作用型を使用したい ⇒アゾセミド

- ii) 抗アルドステロン作用を上乗せしたい,かつ,(アドヒアランスなどの問題で)単剤で済ませたい ⇒トラセミド

- iii) 他のループ利尿薬を使うとカリウムが低下してしまって,かといって,腎機能に余裕がないからスピロノラクトンを上乗せする気も起きない ⇒トラセミド

- iii) 急性期 ⇒静注薬がいいのでフロセミド

- iv) 特に選ばない理由がない ⇒アゾセミド

チアジド系

チアジド系=トリクロルメチアジド(フルイトラン)一択

腎血流量を低下させ腎不全を悪化させうる→進行したCKD(G4以上)には使用しない

→腎不全にはループ利尿薬が安全→腎血流量や糸球体濾過値を減少させない

尿酸値を悪化させる

- 遠位尿細管におけるNa-Cl共輸送系の阻害

- 作用時間が長く(24時間)、降圧剤として使用できる利尿剤

- 降圧効果の詳細は不明

- ACEI/ARBとチアジド系の相性はよい(ACEI/ARBによる高K血症を予防する)

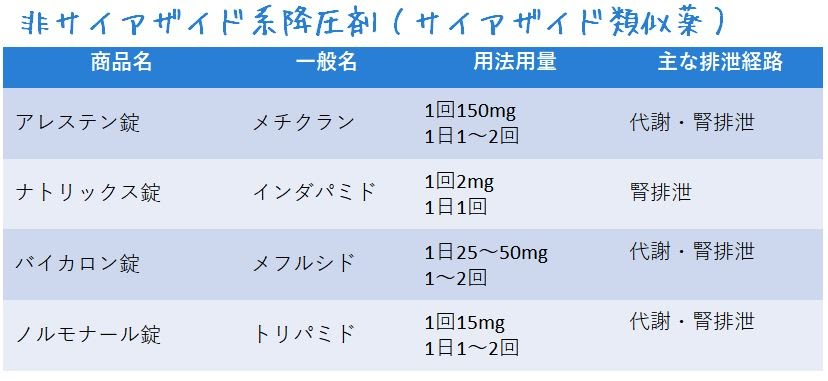

チアジド類似薬

- エビデンスが乏しいためマイナーだが、効果は期待できる

- ナトリックス2mgとフルイトラン(トリクロルメチアジド)4mgの比較では,ナトリックスの方が収縮期血圧,拡張期血圧とも有意に降圧効果が強いことが明瞭に示されている

- ナトリックスの初期用量は0.5mgとして処方しているが,十分な降圧効果が得られる

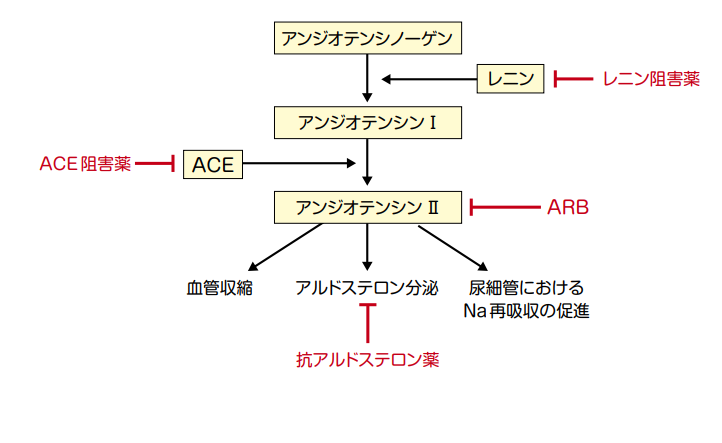

RAA系とMRA(利尿剤というより心・腎臓器保護薬)

アルドステロンの作用

- アルドステロンは腎臓における尿細管で水分やナトリウムを血管内へ再び吸収(再吸収)させ、血管に流れる血液量を増加させることで血圧を上げる作用をあらわす

- またアルドステロンは心臓や血管、脳などにも作用し、心筋の線維化や心臓を肥大化する作用、血管の炎症反応などを亢進させる作用、腎臓障害に関わる作用をもつとされ、これらの作用によっても血圧を上げるとされる

長期間ACE阻害剤やARBなど薬剤を投与し、一旦低下していた血漿アルドステロン濃度が再び上昇し始める現象。

アルドステロン・ブレークスルーが起こる機序は、ATIIがACE以外の経路で産生されるためとされる。

血漿アルドステロン濃度が上昇しても正常上限に留まることも多く、高血圧は起こしにくいものの、臓器障害は進展し易くなる。

アンジオテンシンIIの作用

- アンジオテンシンⅡは糸球体の輸入細動脈・輸出細動脈の両方を収縮させるが、輸出細動脈を収縮させる作用がより強いため、糸球体血圧は低下せず、GFR を維持することができる

- RAA系は、本来は全身血圧が低下してもGFR を維持するためのシステム

CKD→濾過量低下の代償機転として腎血流が増加→糸球体内圧亢進→腎不全の悪化という負のサイクルをきたす

高血圧→腎保護のため輸入細動脈の収縮→糸球体血流低下→RAA系の亢進→CKDと高血圧の増悪

短期的には腎の濾過機能を低下させることになったとしても,積極的降圧療法が,長期的な腎機能悪化を防止するうえで重要視される

糸球体保護には糸球体内圧を下げる必要があるが、その方法として2通りの方法がある

①輸入細動脈を収縮させる

➁輸出細動脈を拡張させる

①→タンパク質制限(CCBは輸入細動脈を拡張させ腎臓にはむしろよくないが高血圧よりはましか?)

➁→RAS阻害薬(アンジオテンシンIIが輸出細動脈を収縮させる)=CKD合併高血圧の第一選択

RAS阻害薬を投与するとようやく糸球体濾過能を維持していたところに輸出細動脈拡張作用が加わるので、導入早期には腎機能悪化、K上昇しうる

目安としてはCre<2.0㎎/dL、K<5.5mEq/LならARB開始することを考慮してよいが高K血症・腎不全対策に利尿剤(ループ利尿薬)を併用した方がよい

それでも高血圧持続するならサイアザイド、CCB、ARNIを検討する

MRA(利尿剤というより心・腎臓器保護薬)

- 以前はカリウム保持性利尿薬、アルドステロン拮抗薬と呼ばれていた

→MR(ミネラルコルチコイド受容体)にはアルドステロンだけでなくコルチゾールが結合することもあるし、利尿剤というほどの利尿効果を示すわけでもないので2019年の高血圧治療ガイドラインより名称変更された - スピロノラクトン(アルダクトン)、エプレレノン(セララ)、エサキセレノン(ミネブロ)、フィネレノン(ケレンディア)の4種類が存在する

- 高血圧治療薬としては4番手の位置づけ(ACEI/ARB、CCB、チアジド系が第一選択薬)

- ACEI/ARBを使用しアルドステロン・ブレイクスルーによる血圧上昇が生じたらMRAを追加する

- 使い分け

- スピロノラクトン:第一世代

- ステロイド骨格を有しMR以外の受容体にも親和性を持つ

- 適応症:高血圧症、心不全、浮腫、原発性アルドステロン症

- 腎関連の禁忌は無尿または急性腎不全の患者などで、エプレレノンより投与上の制約は緩い

- 女性化乳房や多毛といった副作用が起こり得る→若年者には使いづらい

- エプレレノン(セララ):第二世代

- ステロイド骨格を有するがアルドステロン受容体に対する選択性が高く、性ホルモン受容体にほとんど影響しない

- 高血圧症のほか、慢性心不全に対しても保険承認されている

- 腎機能低下例(Ccr<50、糖尿病で蛋白尿またはアルブミン尿)では添付文書上は禁忌だが、高K血症さえ注意すれば使用できる、Ccr<30ではほんとに禁忌

- エサキセレノン(ミネブロ):第三世代

- 非ステロイド型、MRにのみに結合するよう改善したのが第三世代

- eGFR 30mL/分/1.73㎡まで使用可(eGFR<30は投与禁忌)、糖尿病性腎症による縛りなし

- フィネレノン(ケレンディア):第三世代

- 非ステロイド型

- 適応は「2型糖尿病を合併する慢性腎臓病」のみ(※eGFRが15mL/分/1.73m²未満の患者は投与対象外)

- MRは腎糸球体、 心臓、 血管等全身に広く発現しており、 過剰に活性化されることで心臓や腎臓の炎症・線維化を引き起こす→ケレンディアはMRに結合することでアルドステロンの過剰な働きを抑制し、 腎臓や心臓に対する保護作用を発揮する

- スピロノラクトン:第一世代

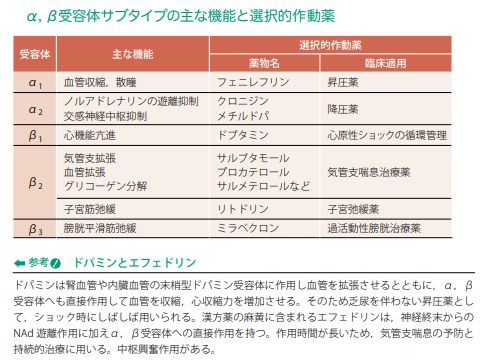

α・β作動薬/遮断薬

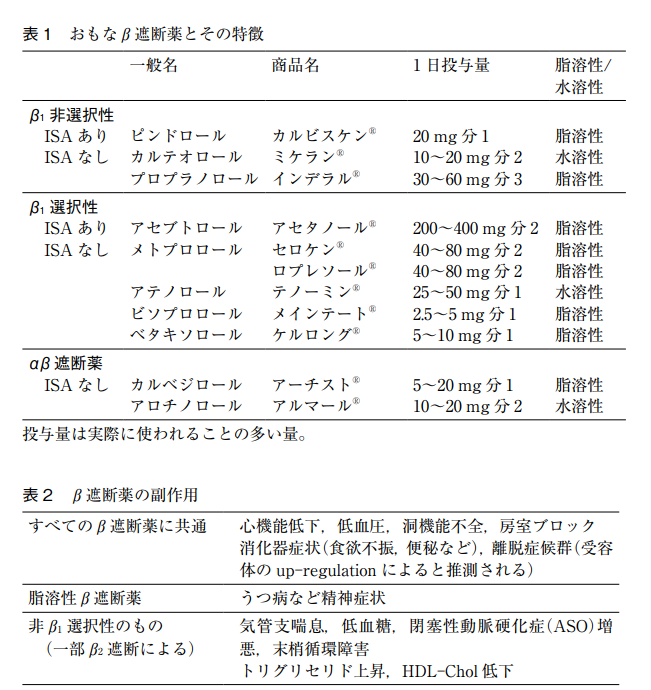

βブロッカー

いまや ASO(PAD),COPD,糖尿病はβ遮断薬の禁忌ではなく必要な患者には使う

疾患により使用薬剤が異なる→主な適応疾患は心不全、不整脈、高血圧など

- 心不全の適応を有するβBは2種類のみ→直接比較試験はないため比較はできない

- カルベジロール(アーチスト):

- αβブロッカー(=β1非選択性)のため、喘息禁忌!

- 脂溶性で肝代謝のため、腎不全でも減量不要

- 1日2回投与が必要、開始量は2.5㎎/日(重症心不全ではさらに半量から開始)

- ビソプロロール(メインテート、ビソノテープ)

- β1選択性のため、喘息でも使用可能

- 腎排泄+肝代謝のため、高度腎不全では用量調節が必要

- 1日1回投与、開始量は0.625㎎(重症心不全ではさらに半量から開始)

- 重度低心機能例には少量カルベジロール、心拍数が80を超える症例にはビソプロロールが向いている

- 心不全に対してのβBは忍容性のある限り、最大用量を目指す

- カルベジロール(アーチスト):

- 不整脈→頻拍発作の抑制効果が明らかなもの、発作性不整脈の場合は効果持続時間の短いものが推奨される

- 分2がよければセロケン®(Tmax1.9時間、半減期2.8時間)

- 頻拍発作時の頓用ならインデラル®←より作用発現時間が短い(Tmax1.5時間、半減期3.9時間)

- 慢性頻脈性心房細動の場合はあえて長時間作用型を選択しても良い

- 高血圧:適応のあるβBは多いが、β遮断薬は高血圧の第一選択薬としては勧めにくいと結論され,日本高血圧学会の高血圧治療ガイドライン 2014 でも第一選択薬から外れた

- ASO のほうは,α遮断作用のあるアーチストにするほうがよさそうだが,非選択的に動脈拡張作用のβ2受容体も遮断するので,差し引きどうなのかは個々の患者次第

- 脂溶性β遮断薬は中枢神経移行が認められ、うつ病などの副作用が見られる

- β遮断は相対的α刺激亢進により,末梢血管抵抗を上げる方向に働く→VSAにβB投与するときは、αβ遮断薬が望ましい

- 離脱症候群(withdrawal syndrome):

長期に使用していたβ遮断薬を急に中止すると血圧の著明な上昇や,虚血症状あるいは不整脈が増悪することがある→β遮断作用に拮抗して受容体の数が増加(up‒regulation)したことによると説明されている - β1 選択性が高い静注薬ランジオロール(オノアクト®)は喘息患者でも使用可能

心不全合併の気管支喘息治療→プライマリケア メジャー診療科①心不全の項目参照

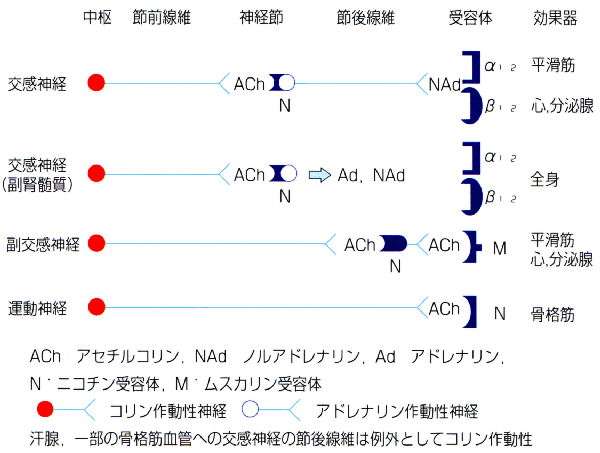

抗コリン薬

ほぼすべての向精神薬、睡眠薬、抗パ薬、抗ヒスタミン薬、抗不整脈薬、麻薬に抗コリン作用あり

ブスコパン

- 抗コリン薬はムスカリン受容体(=副交感神経節後繊維の選択的遮断)を遮断して作用を示す

- 禁忌:閉塞隅角緑内障、下部尿路閉塞(前立腺肥大など)、重症筋無力症など

コリン作動薬

- コリン作動薬は、アセチルコリンを増やすよりコリンエステラーゼを阻害する方がよほど効率的

- コリン作動性クリーゼに注意する→投与開始2週間以内、呼吸困難で人工呼吸を要する(=喘息重責発作)

コリンエステラーゼ阻害薬

アコファイド(FD治療薬)

- コリン作動性クリーゼに関する注意喚起なし→大した効果ないだろう

- 臨床試験では900㎎分3まで安全に投与できたらしい→常用量300㎎ではプラセボ効果程度だろう

重症筋無力症治療薬

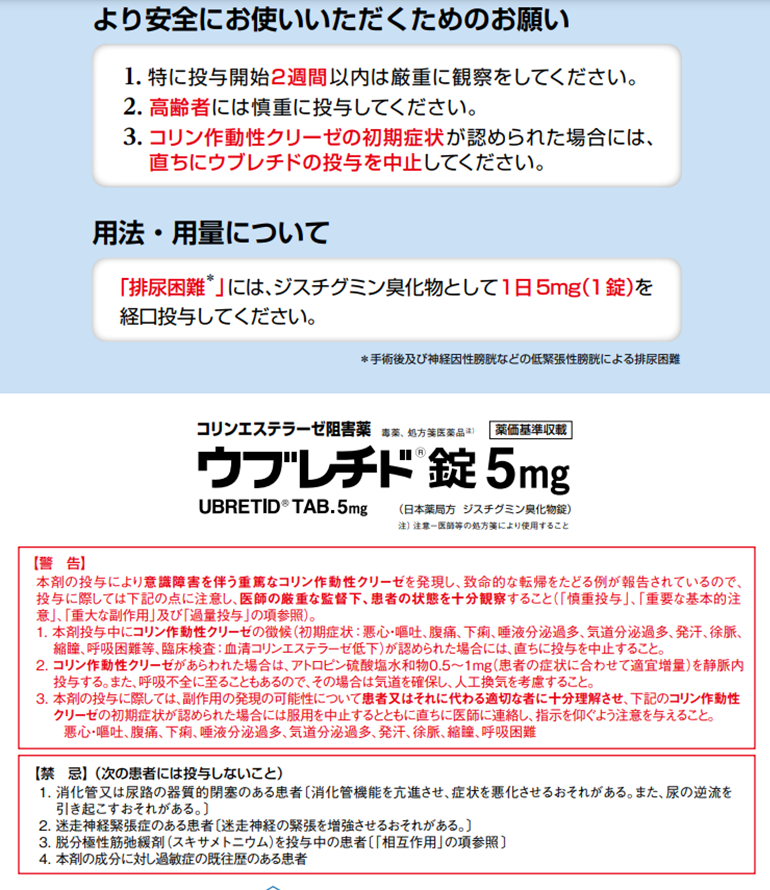

尿路系

- ウブレチド:

コリン作動性クリーゼでの死亡例は投与量が10~15㎎だった(5㎎での死亡例なし)

コリン作動性クリーゼでは、下痢、腹痛、嘔吐、唾液分泌の増加が主な初期症状

断トツで多いのが下痢の41例(58.6%)、これに腹痛16例(22.9%)、嘔吐15例(21.4%)、唾液分泌過多12例(17.1%)、気道分泌過多11例(15.7%)、食欲不振9例(12.9%)、発汗9例(12.9%)と続きます。

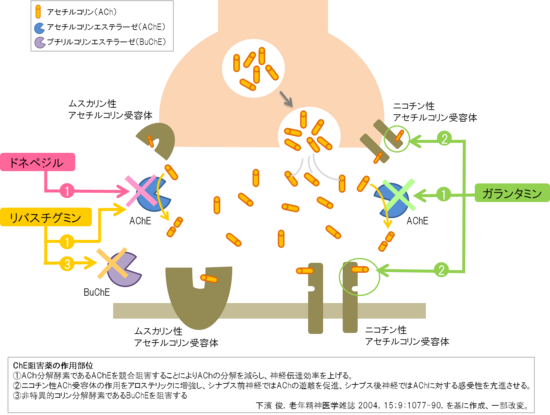

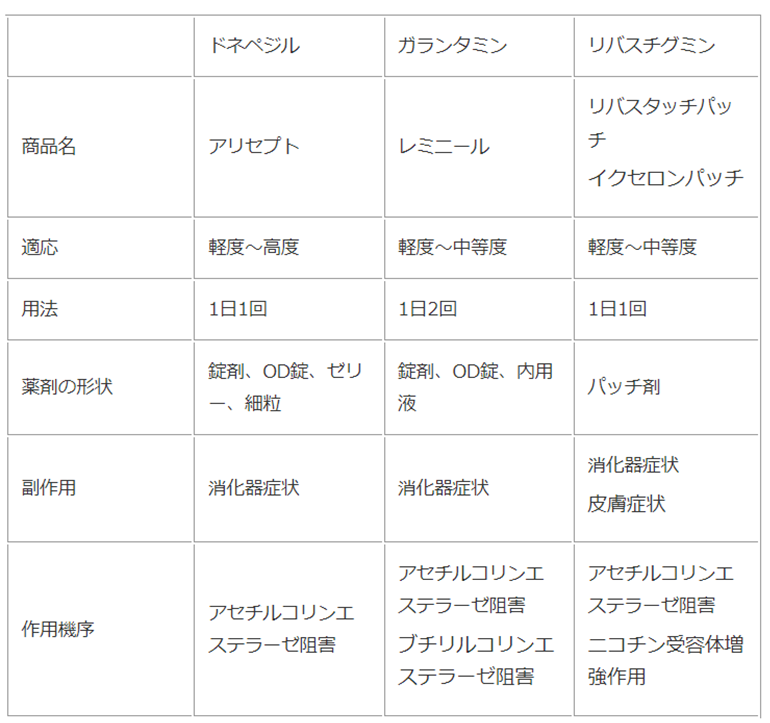

アルツハイマー病治療薬

- ドネペジル(商品名:アリセプト)

- ガランタミン(商品名:レミニール)

- リバスチグミン(商品名:リバスタッチパッチ、イクセロンパッチ)

Butyrylcholinesterase (BChE)は,Acetylcholinesterase (AChE)と同じコリンエステラーゼ群に属する4量体の糖タンパク質です。主に血液,腎臓,腸,肝臓,肺,心臓および中枢神経系に存在します。ブチリルコリンエステラーゼは,ブチリルコリンを優先的に基質としてコリンに加水分解しますが,アセチルコリンも加水分解します。

アルツハイマー病では,コリン作動性ニューロンの変性・脱落が生じます。認知症の症状進行に伴い,アセチルコリンエステラーゼ活性の低下とブチリルコリンエステラーゼ活性の亢進が認められますが,このブチルコリンエステラーゼ活性の亢進は,アセチルコリンエステラーゼ活性の低下により引き起こされると考えられています。また,ブチリルコリンエステラーゼ活性を阻害すると,ブチリルコリンエステラーゼによるβアミロイドの新規生成が減少することが報告されています。そのためブチリルコリンエステラーゼは,病態進行のバイオマーカーや将来的な治療ターゲットとして注目されています。

コリン作動薬

- コリンエステラーゼ阻害薬は何種類もあるのにコリン作動薬はほんのちょっとしかない

ベサコリン散(ベタネコール)→まず使わなくてよいくすり

- ムスカリン受容体を直接刺激して排尿筋を収縮させる薬剤

- コリン作動性クリーゼ以外の注意点としては、気管支喘息や胃潰瘍などが禁忌となっていることベタネコールには散剤しかありませんが、吸湿性が高いのも特徴です(ジスチグミン臭化物も吸湿性が高いですが)。混合する薬剤によっては、湿潤、固結することがあります

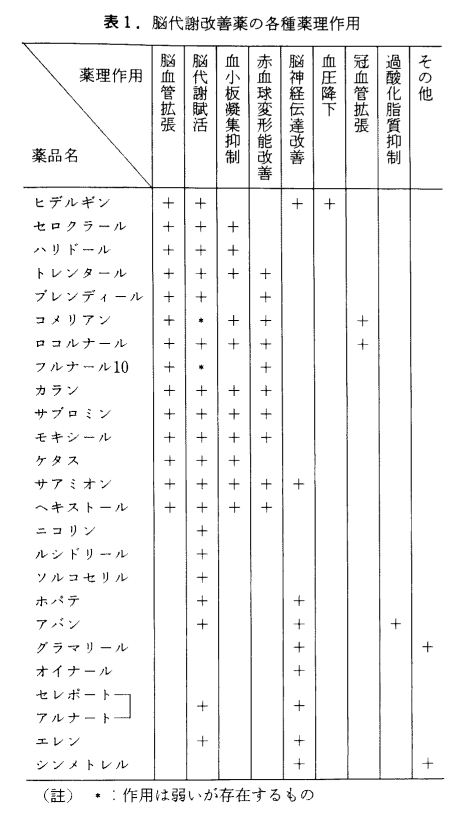

脳循環代謝改善薬→処方してはいけない

脳循環代謝改善薬

脳血管の拡張作用などにより脳循環を改善し、脳梗塞後のめまいや意欲の低下などの諸症状の改善作用をあらわす

サアミオン(ニセルゴリン)

- 脳梗塞後は脳細胞のダメージがあったり、脳の血流が悪くなっている状態で、脳からの適切な指令が伝わりにくくなり、めまいや意欲の低下などの症状がおこる場合がある

- 脳血管を広げ血流をよくすることで脳循環を改善し脳にエネルギーや酸素が送られ、脳梗塞後の諸症状の改善が期待できる。

- イブジラスト徐放カプセル(ケタス)

- 適応症:脳梗塞後遺症に伴う慢性脳循環障害によるめまいの改善

- 禁忌:頭蓋内出血後止血が完成していないと考えられる患者

- 血管拡張以外の作用に関して

- 血栓の形成や神経の損傷を抑える作用などもある

- 抗アレルギー作用をもち気管支喘息などで使用する場合もある

- ◎ニセルゴリン(サアミオン)

- 既往症:脳梗塞後遺症に伴う慢性脳循環障害による意欲低下の改善

- 禁忌:頭蓋内出血後止血が完成していないと考えられる患者

- 散剤もあり、嚥下能力の低下した患者などへのメリットも考えられる

- 血小板凝集(血液が固まりやすくなる)を抑える作用などもある

- イフェンプロジル酒石酸塩錠(セロクラール)

- 適応症:脳梗塞後遺症、脳出血後遺症に伴うめまいの改善

- 禁忌:頭蓋内出血後止血が完成していないと考えられる患者

- 血小板凝集(血液が固まりやすくなる)を抑える作用などもある

抗認知症薬

抗認知症薬→コリン作動薬なのでとうぜん消化器症状でやすい!!!

食欲低下したら投薬やめるか、別の薬に変更する

日本は抗認知症薬が投与され過ぎている!!!

一人の患者さんに効果を示すためには10人に投与する必要がある(NNT=10)で、12人に投与すると1人に副作用が出現する(NNH=12)と報告されている

→有効例が多いはずもなく、効果がないのに漫然と処方されている症例が多い

副作用が多いことを説明したうえで、継続するか家族とも相談する

以下の副作用が出現した場合は抗認知症薬の中止を検討する

消化器症状、興奮、不眠、不穏、徘徊、不安焦燥の悪化、致死性不整脈(徐脈)、易怒性、攻撃性、幻覚妄想、めまい、抑うつ、錐体外路症状、転倒など

メマンチンのみが行動障害(徘徊、無目的な行動、常同行為など)、攻撃性(焦燥、暴言、暴力)に対して効果があることが示されており、これらの症状が前景に立っている場合(介護に困難を来す場合)には、メマンチンを考慮する

抗認知症薬使用における諸注意

https://www.tyojyu.or.jp/kankoubutsu/gyoseki/ninchisho-yobo-care/h30-5-2.html

- 治療薬の選択基準:

- ChE阻害薬同士の切り替え基準は存在せず(臨床試験がない)、多くは経験による

- 欧米のガイドラインではwashout期間をおかずに切り替えることとなっている

→ChE阻害薬が共通して持つ消化器系副作用の切り替え時の発現を抑える為 - ChE阻害薬の切替えとメマンチンの併用のどちらを優先させるかについてもRCTはない

→理論的にはベストなChE阻害薬とメマンチンの併用が進行抑制の上では望ましい

- 欧米のガイドラインではwashout期間をおかずに切り替えることとなっている

- ChE阻害薬同士の切り替え基準は存在せず(臨床試験がない)、多くは経験による

- 副作用対策:

- ChE阻害薬の消化器症状対策→PPIとナウゼリン(プリンペランはパーキンソニズム起こすので×)

- ドネペジルの下痢→減量もしくは、他のChE阻害薬に変更

- 食欲低下に対してはリバスチグミン貼付剤が有用である

- メマンチンでは、「眠気」、「ふらつき」が出現することが多い

→対策としては、腎機能チェック、夕方投与、緩徐な増量が有用であるとあるが、長時間作用型のため意味ないのでは?

- 処方時の注意:

- 心房細動や重度の徐脈がある場合は、基本的にはChE阻害薬は使用しない

- ChE阻害薬は基本的に肝代謝

- メマンチンは心機能に影響がなく投与可能であるが、腎不全では減量が必要

- 透析中の患者に対しては、何れの薬剤も添付文書には明確に示されていない

- 病態別の抗認知症薬の処方→プライマリケア メジャー診療科編➁参照

- BPSD対策→老年医学・在宅診療参照

抗てんかん薬

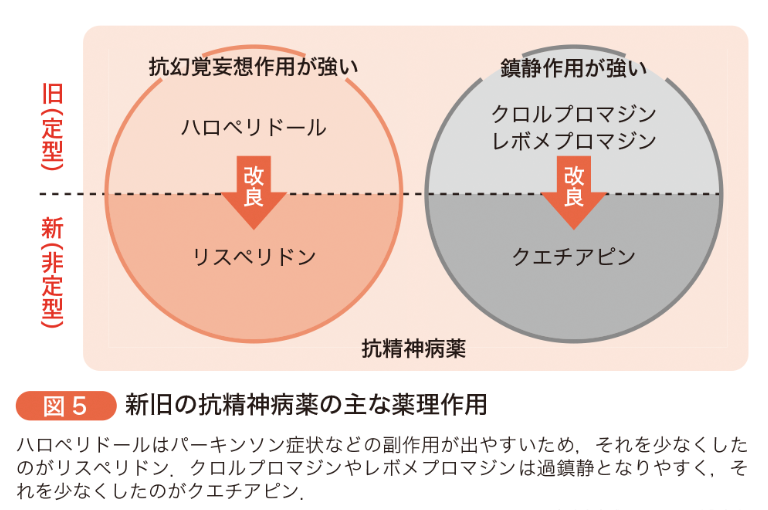

抗精神病薬

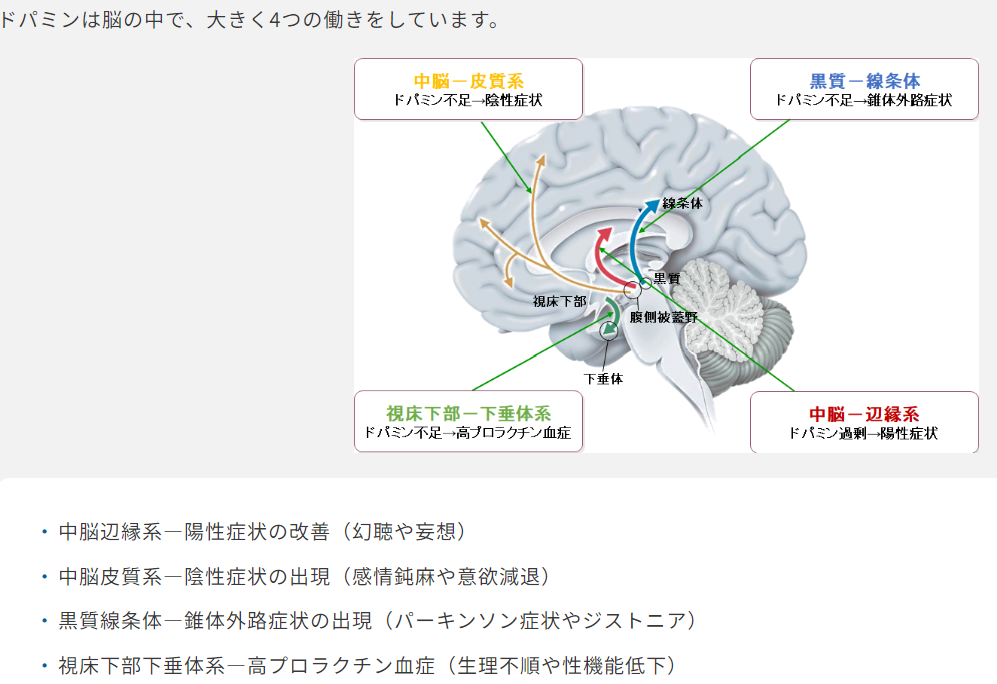

抗精神病薬総論

- 抗精神病薬の作用機序での主要物質はドーパミン

- ドーパミンは、日常的な快感を感じた時に脳内に分泌される脳内神経伝達物質

- 統合失調症の急性期のように現実認識が低下し、幻覚、妄想が生じている状態になると、ドーパミン系ニューロンの活動異常が生じてしまうため、抗精神病薬でこれに対処する

- 抗精神病薬の主な薬理作用は、ドーパミン系ニューロンの病的活動を抑制すること

- 現在主流の抗精神病薬にはドーパミン系以外にも、セロトニン系ニューロンなどに作用するものがあり、意欲や気力の低下など、統合失調症の急性期を過ぎた後、出現しやすい症状に対しても効果がある

- 抗精神病薬は、「定型抗精神病薬」と「非定型抗精神病薬」の2種類

- 「定型抗精神病薬」は、第一世代の薬物群で、それ以降に開発された薬物群が「非定型抗精神病薬」で、現在はこちらが主流の治療薬

- 治療薬は世代を経るごとに、脳内のターゲットによりピンポイントで作用するため、高い治療効果が得られると共に、副作用(薬剤性パーキンソニズムなど)は少なくなる

- 2016年4月以降、抗精神病薬、抗うつ薬、抗不安薬、睡眠導入薬すべてが、それぞれ2種類までしか処方できなくなりました(従来は、抗精神病薬、抗うつ薬は3種類までOKだった)

- その後の平成30年度(2018年度)の改定で、抗不安薬と睡眠薬を合わせて4種類以上やベンゾジアゼピン系の薬の1年以上の投与にも制限がかかりました。

抗精神病薬各論

定型抗精神病薬

定型抗精神病薬→3系統に分類

フェノチアジン系

→鎮静作用が強く、様々な精神疾患における不安、緊張、衝動性などに用いられるが、α1受容体阻害作用(起立性低血圧)やパーキンソン様症状の副作用が特徴的。ブチロフェノン系薬剤はとくにパーキンソン症状など錐体外路系の副作用が現れやすく、パーキンソン病の患者に対して使用禁忌

ブチロフェノン系

→幻覚や妄想への効果に優れているが、鎮静作用は弱め。α1受容体阻害作用や抗コリン作用、抗ヒスタミン作用は弱い一方で、錐体外路症状(EPS)が出やすいことや、長期服用で遅発性ジスキネジアの問題もある

ベンズアミド系

→他の定型抗精神病薬よりは副作用の出現が比較的少ない

- フェノチアジン系抗精神病薬(定型抗精神病薬)

- クロルプロマジン塩酸塩(ウインタミン、コントミン)→1950年に発売、ファーストインクラス

- クロルプロマジン塩酸塩・プロメタジン塩酸塩・フェノバルビタール配合(ベゲタミン-A、ベゲタミン-B)

- 〇レボメプロマジン(ヒルナミン、レボトミン)

→セロクエルで鎮静が足りないときに考慮するが、過鎮静になりやすく注意 - フルフェナジン(フルメジン、フルデカシン)

- ペルフェナジン(ピーゼットシ一、トリラホン)

- プロクロルペラジン(ノバミン)→精神科領域では15~45㎎(3~9錠)分3

- トリフロペラジンマレイン酸塩(トリフロペラジン)

- プロペリシアジン(ニューレプチル)

- ブチロフェノン系抗精神病薬(定型抗精神病薬)

- ハロペリドール(セレネース)

- ハロペリドールデカン酸エステル(ハロマンス、ネオペリドール)

- ブロムペリドール(インプロメン)

- ピパンペロン塩酸塩(プロピタン)

- スピペロン(スピロピタン)

- モペロン塩酸塩(ルバトレン)

- チミペロン(トロペロン)

- ベンザミド系抗精神病薬(定型抗精神病薬)

- スルピリド(ドグマチール、アビリット、ミラドール)

- スルトプリド塩酸塩(バルネチール)

- ◎チアプリド塩酸塩(グラマリール)→脳血管性認知症の陽性症状に保険適応

- ネモナプリド(エミレース)

非定型抗精神病薬

非定型抗精神病薬は、錐体外路系の副作用が定型抗精神病薬と比べて軽いが、用量依存性に頻度が増加する。

このほか傾眠、尿路系合併症などのリスクが知られており、さらに死亡率や脳血管障害のリスクが高まることが報告されている。

- ◎セロトニン・ドーパミン遮断薬

ドーパミンだけでなく、セロトニン系のニューロンの情報伝達をブロックすることで、幻覚妄想を抑え、かつEPSの出現が減少する- ◎リスペリドン(リスパダール、リスパダールコンスタ)

- 内服液の方が即効性あり、嚥下できなくても口腔粘膜から吸収される

- 水はOKだが、お茶系やコーラで飲むと効果減弱する

- 腎排泄のため腎機能に注意

- ペロスピロン塩酸塩水和物(ルーラン)

- ブロナンセリン(ロナセン)

- ◎リスペリドン(リスパダール、リスパダールコンスタ)

- △多元受容体作用抗精神病薬(MARTA)

ドーパミン、セロトニン以外にもヒスタミン、コリン、アドレナリン系のニューロンに作用することで、EPS減少のみならず、抗うつ効果などもある- オランザピン(ジプレキサ、ジプレキサザイディス)

DM禁忌以外にも抗コリン作用あり、高齢者(特に男性)には注意が必要

化学療法に伴う悪心にも保険適応あり

強力な鎮静効果さらに一部傾眠も出現することから興奮や暴力行為、夜間の行動障害などに対して即効性を期待できる薬剤

半減期が非常に長く1日中効果が持続する

2.5mg錠を1錠夕食後あるいは就寝前の服薬を指示する(早急な鎮静を目的としない場合には細粒で1mgから開始)統合失調症の維持量としては1日1回10mg経口投与(1日量は20mgを超えないこと)

傾眠作用のために夜間の睡眠確保が得られる場合も多い

ジプレキサは体重増加を生じやすい - クエチアピンフマル酸塩(セロクエル)

DM禁忌

1回25mg、1日2又は3回より投与を開始し、通常、1日投与量は150〜600mg

鎮静作用が強く高齢者のBPSD対策に使用されることが多いが、セロクエルは幻覚妄想作用が弱い - クロザピン(クロザリル)

- オランザピン(ジプレキサ、ジプレキサザイディス)

- 〇ドーパミン受容体部分作動薬

ドーパミン受容体の一部に作用することで、EPSの出現を抑える- ◎アリピプラゾール(エビリファイ)

幻覚・妄想に効果があるが、鎮静作用は非常に弱い

DM使用注意(禁忌ではない)

QT延長、高プロラクチン血症、肥満のリスクが少ない

錐体外路症状(アカシジア以外)も少ない - ◎ブレクスピプラゾール(レキサルティ):2018~

ADのBPSDに初めて米国で保険適応を取得した抗精神病薬(日本でも効能効果追加申請中→2023年11月)- 適応:

アルツハイマー型認知症に伴うアジテーション

攻撃的行動及び発言、非攻撃的行動の亢進、焦燥を伴う言動等 - 臨床効果:

統合失調症の陽性症状に対する効果と、陰性症状や認知機能障害、感情障害の改善が期待できる

レキサルティは、エビリファイに比べるとやや鎮静作用が強いが抗精神病薬の中では穏やかな鎮静作用で、衝動性のコントロールに効果が期待できる

エビリファイよりはドパミンをブロックする作用が強く、幻聴や妄想に対する効果が期待できる - 作用機序:

レキサルティはドパミン部分作動薬として働き、ドパミンを適度な量に調整します。

過剰なドパミンを抑えて、不足しているドパミンの働きを強めます。

このため、ドパミンが過剰となって生じる幻聴や妄想の改善が期待できます。

ドパミンをブロックしすぎないため、副作用も軽減されています。

それだけでなくレキサルティは、セロトニンにも強力に作用します。

抗うつ剤の作用ポイントであるセロトニン1A受容体に対して部分作動薬として働き、その働きを強めます。このため、気分安定薬としての効果も期待されています。 - 用法用量:

0.5㎎分1から開始(食後でも眠前でもOK)、1~2㎎で維持

半減期50時間程度→血中濃度安定するまでに1~2週間ほどかかる

肝臓の酵素であるCYP2D6とCYP3A4が中心となって分解 - 副作用:

アカシジア

糖代謝異常

抗コリン作用はないため、高齢者にも使いやすい

- 適応:

- ◎アリピプラゾール(エビリファイ)

攻撃的な症状と非攻撃的な症状を含む。

国際老年精神医学会において、徘徊や同じ動作の反復などの活動亢進、攻撃的発言または攻撃的行動のうち少なくとも1つ以上の症状からなり、患者さんの日常生活、社会生活、人間関係のいずれかに支障を来した状態と定義されている。

これらの症状は、アルツハイマー型認知症の患者の約半数で認められ、介護者の負担を重くし、患者さん自身や家族、介護者の生活の質を低下させるとともに、患者さんが家族と同居できず介護施設へ入居せざるを得ない要因の一つとなっている。

- https://sugiura-kokoro.com/clinic/yakubutsu-ryouhou05.html

処方例:ジプレキサ10㎎夕+セロクエル50㎎眠前

抗精神病薬の副作用

- 精神神経系症状

- 眠気、めまい、頭痛、不安、不眠などがあらわれる場合がある

- 錐体外路症状(EPS)

- パーキンソン症候群

- アカシジア(じっとしておれず歩きたくなる、体や足を動かしたくなる、など)

- ジストニア(筋緊張異常)

- 遅発性ジスキネジア(「繰り返し唇をすぼめる」「舌を左右 に動かす」「口をもぐもぐさせる」「口を突き出す」「歯を食いしば っているような動作」「目を閉じるとなかなか開かずしわを寄せて いる」などの口周囲の症状が多いが、「勝手に手が動いてしま う」「足が動いてしまって歩きにくい」「手に力が入って抜けない」など身体の他のところにも出る)

- 内分泌症状

- 高プロラクチン血症、女性化乳房などがあらわれる場合がある

- 悪性症候群

- 頻度は非常に稀である

- 他の原因がなく高熱が出る、手足が震える、身体のこわばり、話しづらい、よだれが出る、脈は速くなるなどの症状が同時に複数みられた場合は放置せず、医師や薬剤師に連絡する

- パーキンソン病患者への使用に関する注意

- 本剤の作用により錐体外路症状を悪化させる場合があり、パーキンソン病患者などへの使用が原則できない薬剤もあるため十分な注意が必要となる

- 自律神経症状

- α1受容体とムスカリン受容体の遮断作用

不随意運動:

自分の意思とは無関係に身体に異常な動きが起こることで、 不随意運動は錐体外路の異常で生じることが多い。

錐体外路症状:

大前提として麻痺はないため、自動運動は可能。

多くの「運動症状」があり、これらは運動過少と運動過多の2種類に大別される。

運動過少は、固縮・無動など、「パーキンソン病・パーキンソン症候群」でしばしば認められる。

運動過多は、振戦・舞踏運動・片側バリズム・アテトーゼ・ジストニアなど、しばしば「不随意運動」と定義される。振戦・固縮・無動は「パーキンソン病」の三大徴候であり、これらの症状を2つ以上有する場合には、これらの症状を総称して「パーキンソニズム」と定義する。

不随意運動の対処法

可能であれば原因薬剤を極力中止する。薬剤中止が早期であるほど遅発性ジスキネジアの改善の可能性が高い。しかし、中止や減量については原疾患の症状の再発もしくは悪化の可能性を考慮し伸長に検討する必要がある。突然の中断により遅発性ジスキネジアを増悪させることもあるので注意が必要であり数週間から数カ月をかけて緩徐に薬剤を減量する必要がある。一方、離脱性のジスキネジアが起こることもあり注意を要する。

気分安定薬

気分安定薬総論

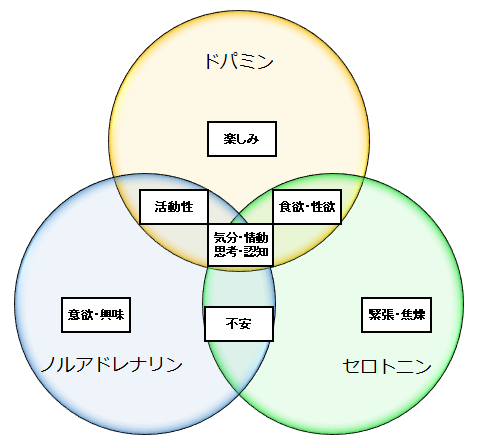

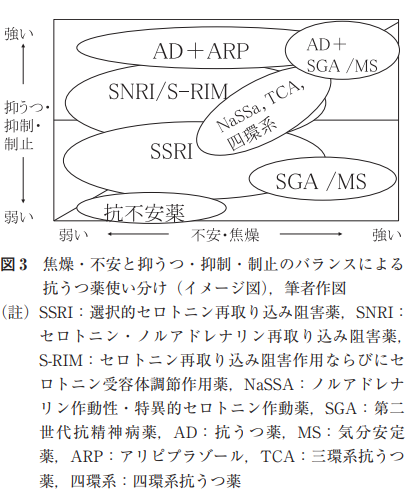

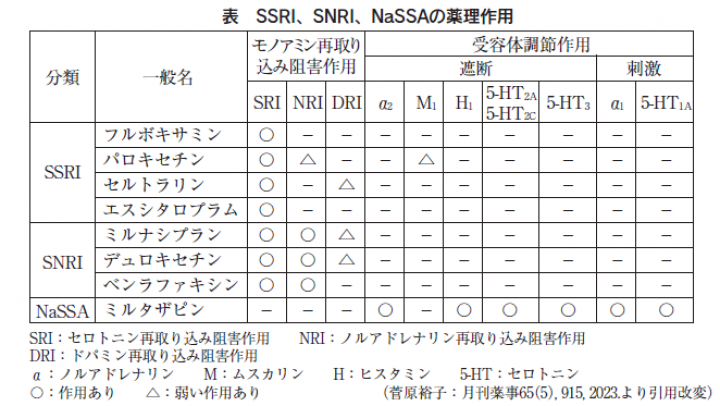

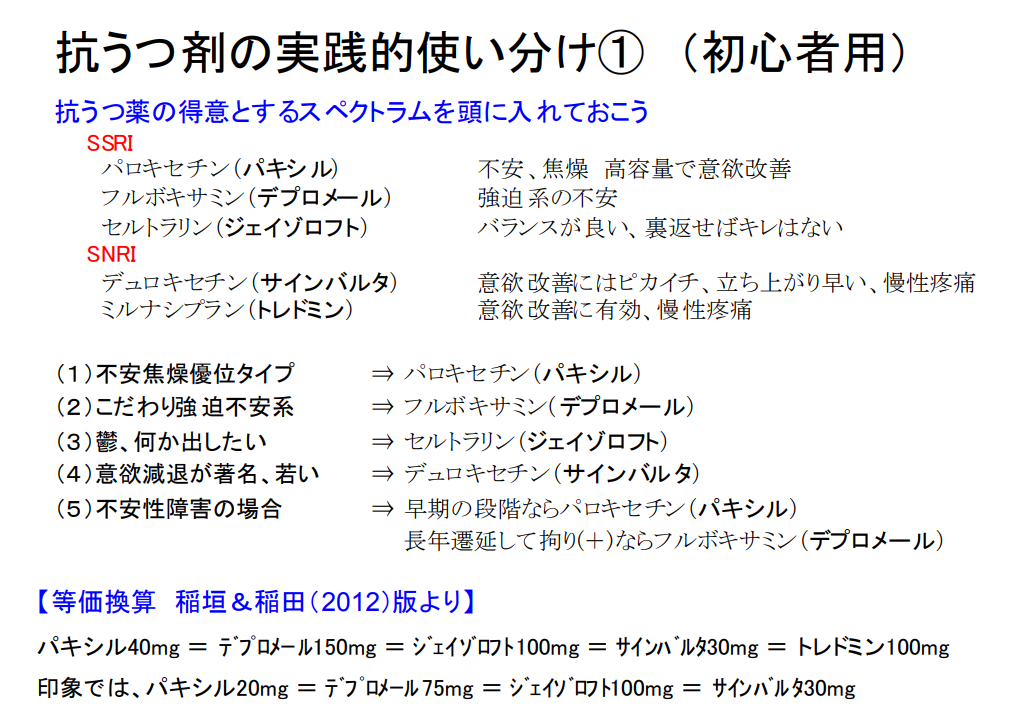

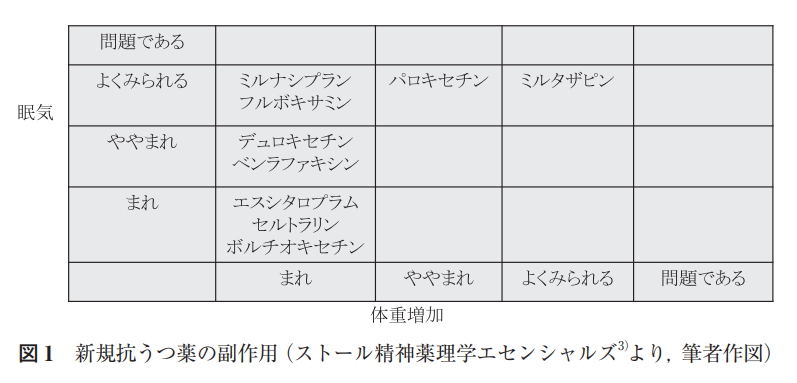

うつ病の軽症例の薬物治療で使用頻度が高いのは

SSRI(セロトニンのみ)、SNRI(セロトニンとノルアドレナリン)、NaSSA(セロトニンとノルアドレナリン)、S-RIM(セロトニン再取り込み阻害作用・セロトニン受容体調節作用)

抗うつ剤の効果は遅発性

→効果発現まで2週間~1ヶ月程度はかかる事が多く、副作用が先行しても焦らず効果を待つ

即効性を求める場合はリフレックス!→不眠にも効く

プライマリケアでは三環系抗うつ薬は使用しない

メカニズムが異なるため、SSRIやSNRIとNaSSAを併用する治療法も効果的

うつ病治療もエビデンスに基づいた2剤併用療法の時代

カリフォルニアロケット療法→SNRI(サインバルタやイフェクサー)とNaSSA(リフレックス)は相性が良い

禁忌

パーキンソン病のMAO阻害薬との併用禁忌が多い

閉塞隅角緑内障に禁忌多い

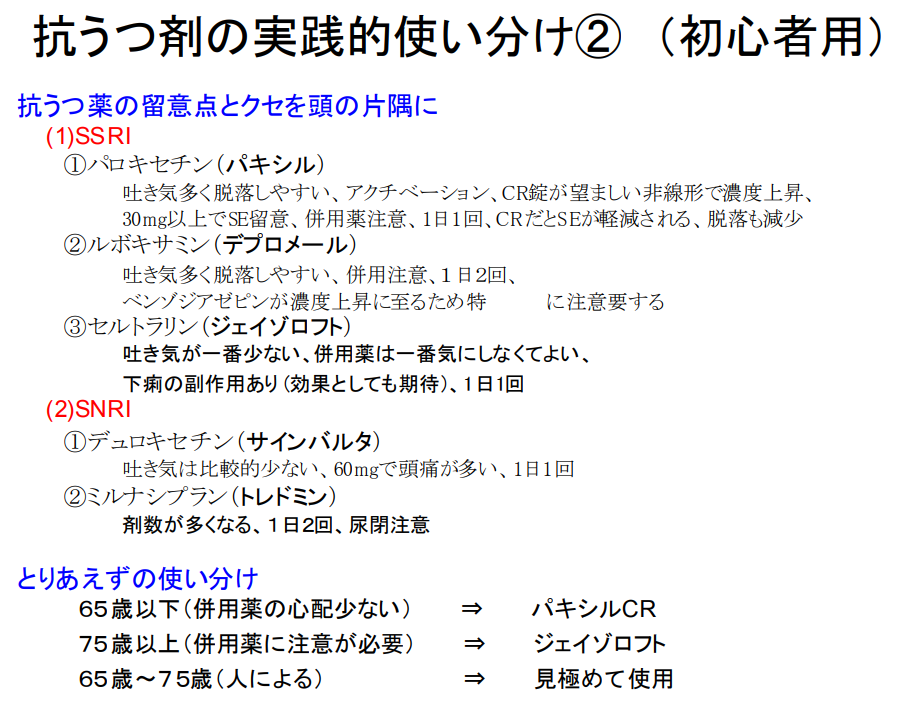

副作用

QT延長→TCA(三環系抗うつ剤)、エスシタロプラム(レクサプロ)、イフェクサーSR、ジェイゾロフト

消化管出血→SSRI

併用注意

肝CYPの薬剤相互作用の度合い→フルボキサミン、パロキセチンで強い、デュロキセチン、セルトラリンで中等度、エスシタロプラム、ミルタザピン、ベンラファキシンで弱い

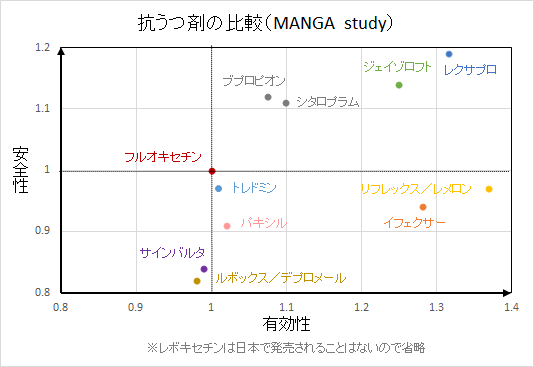

https://cocoromi-mental.jp/cocoromi-ms/psychiatry-medicine/antidepressant/about-antidepressant/

最も有効→リフレックス(ミルタザピン)=NaSSA

最も安全→レクサプロ(エスシタロプラム)=SSRI、ジェイゾロフト(セルトラリン)=SSRI

気分安定薬各論

- SSRI:

- セロトニン不足の関わる不安や落ち込みには優れた効果を発揮することが多い

- 意欲や気力に関わるノルアドレナリンにはほとんど作用せず、そちらの問題を改善する力は弱い

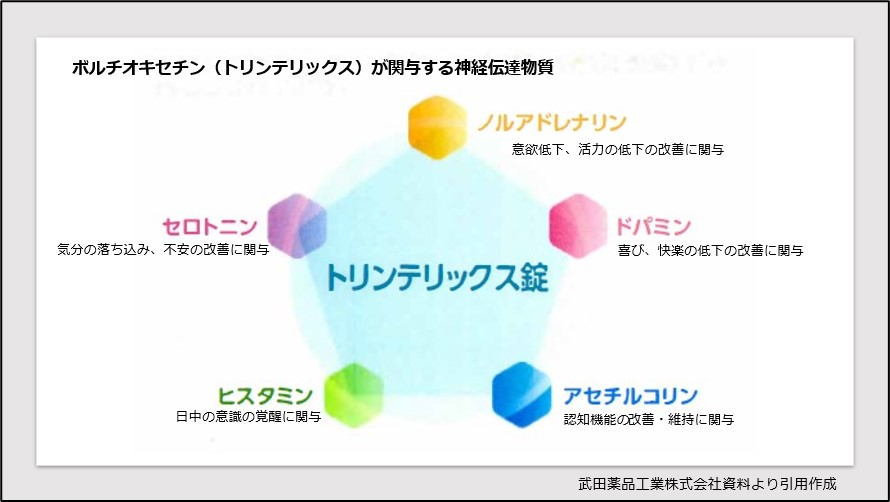

- トリンテリックスは2019年に発売された最新のSSRIで、セロトニンの他にドーパミン・アセチルコリン・ノルアドレナリンも増やす作用があり

- パニック障害 社交不安障害 強迫性障害 PTSD(心的外傷後ストレス障害) PMS(月経前症候群)・PMDD(月経前気分障害)は、SSRIが圧倒的に効果がある

- うつ病の場合、少し持ち上げ作用が強すぎるということで、持ち上がって、イライラ、焦燥感とか、あせりというのが出てきて、衝動的に自殺するということがあるかもしれない

- 副作用:

- 飲み始めの頃に吐き気や胃の痛み、下痢などが見られることがある

- 不眠や眠気といった睡眠や、性機能障害がおこることもある

- 多くの場合は飲み続けるうちに体が慣れ、副作用は軽減していくが、性機能障害は続くことが多い

- 飲み忘れたり急に中止したりすると、離脱症状がおこりやすいので注意が必要

- 上部消化管出血の副作用あり(とくにNSAIDSや抗血小板薬との併用例)

- 処方例:

- レクサプロ(エスシタロプラム):

- ジェイゾロフト(セルトラリン塩酸塩):

- パキシル(パロキセチン):

- デプロメール(フルボキサミンマレイン酸):

- SNRI:

- 薬剤ごとにSNI、SNIの優位度が異なる

- ミルナシプラン(トレドミン)はNRI>SRI

- デュロキセチン(サインバルタ)はSRI>NRI

- ベンラファキシン(イフェクサーSR)は低用量でSRI、高用量ではNRIが優位

- 副作用:

- 不眠や便秘、尿閉や口渇といった副作用がSSRIよりも増える

- 体重増加や眠気はSSRIよりやや軽減

- 薬剤ごとにSNI、SNIの優位度が異なる

- ◎NaSSA:ミルタザピン(レメロン、リフレックス)

- 新しいタイプの抗うつ剤の中で、もっとも効果が強い

- セロトニンとノルアドレナリンの効果+抗ヒスタミン作用が強いことが特徴

- SSRI/SNRIで問題だった①作用発現までに時間がかかる、②セロトニン受容体刺激による悪心・嘔吐、下痢などの副作用対策として創薬された作用機序の異なる薬

- SSRI・SNRIと違う機序(α2受容体の阻害作用とα1受容体の刺激作用)でセロトニン・ノルアドレナリンを増やしていく

- 鎮静作用が強く、睡眠効果が期待される

- 四環系抗うつ薬に分離されるテトラミドが改良された薬

- 用法用量:

- 1日1回、1回1~2錠を就寝前に服用が基本(睡眠作用あり)

- 用法の半分の7.5mgから始めていく、2週間ごとに7.5mg→15mg→30mg→45mg

- 副作用:

- 82.7%に何らかの副作用が認められた

- 傾眠(50%)、口渇(20.6%)、倦怠感(15.2%)、便秘(12.7%)、ALT増加(12.4%)

いろいろな受容体に作用する為に、若干副作用は多い - 飲み始めに強い眠気と食欲増進の副作用が認められることが多く、不眠や食欲不振に悩む人にはそれがいい作用となることもある

- 副作用の問題はあるが、速効性があり特に不眠を伴っている場合には有効度は高い

- S-RIM(セロトニン再取り込み阻害・セロトニン受容体調節)

- セロトニンだけでなく、ノルアドレナリン、ドパミン、アセチルコリン、ヒスタミンの遊離を調節

- ボルチオキセチン(トリンテリックス)

- 他の抗うつ薬との比較で、うつ病の認知機能改善に有効である

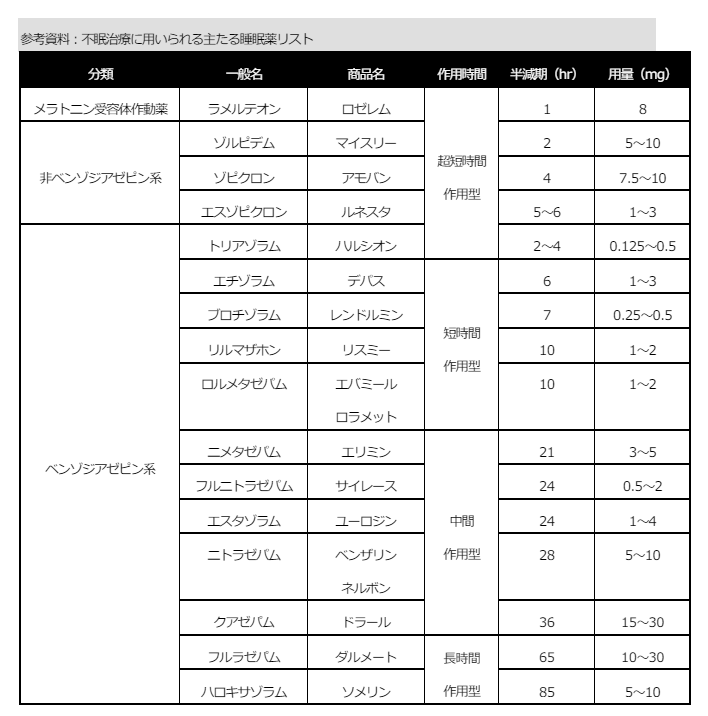

不眠症治療薬

第一選択→禁忌がなければロゼレム (抗酸化作用、免疫増強、抗がん作用)

第二選択→デエビゴ(増量が可能)

第三選択→非ベンゾジアゼピン系(転倒リスクのない認知機能正常の高齢者)

第四選択→大人しいせん妄なら抗うつ薬(トラゾドン→半減期6-7時間、テトラミド)

興奮の強いせん妄ならクエチアピン

生活習慣の改善や不眠の原因となる薬剤を抜くことも検討

- 睡眠薬の分類

- 脳の機能を低下させる睡眠薬→無理やり寝かせる=非生理的な睡眠、呼吸停止などのリスクあり

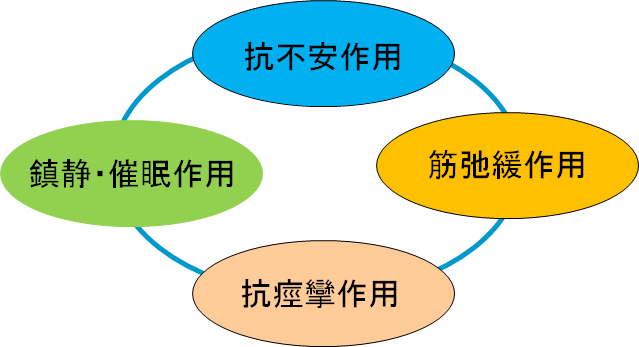

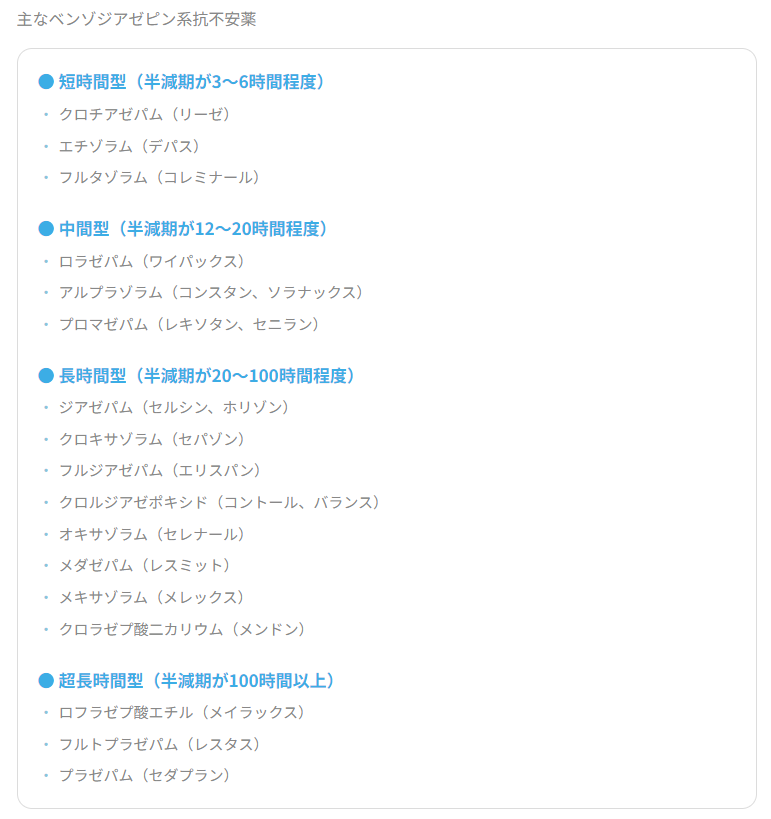

BZ系、および、非BZ系の薬剤は中枢神経系のGABA-Aレセプターに作用する。γ-アミノ酪酸(GABA) は中枢神経系における抑制性神経伝達物質であり、GABAレセプターとしてはA、B、Cの3種類が知られている。GABA-Aレセプターは脳内だけでなく脊髄にも広範に存在するため、筋弛緩、運動障害を来しうる。- ①ベンゾジアゼピン系睡眠薬

- ②非ベンゾジアゼピン系睡眠薬

- ③自然な眠気を強くする睡眠薬

- 脳の機能を低下させる睡眠薬→無理やり寝かせる=非生理的な睡眠、呼吸停止などのリスクあり

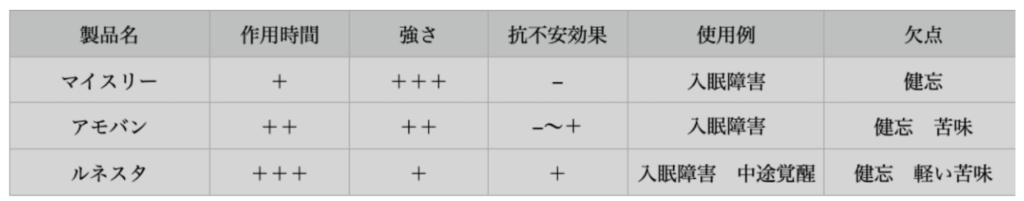

- ②非ベンゾジアゼピン系睡眠薬の種類

- アモバン、マイスリー、ルネスタの3種類、全て超短時間作用型で入眠障害に用いる

- 依存・耐性・筋弛緩作用が少ないので、ベンゾジアゼピン系よりは安全だが、健忘が生じうる

- 作用時間はルネスタ>アモバン>マイスリー

マイスリー、アモバンは2,3時間の作用時間ですので入眠障害にしか用いませんがルネスタは4.5時間の効果があるので中途覚醒にも使用できる - 強さはマイスリー>アモバン>ルネスタ

- マイスリー(ゾルピデム)

- アモバン(ゾピクロン)

- ルネスタ(エスゾピクロン):

- 比較的せん妄が少ない

- 比較的せん妄が少ない

- ③自然な眠気を強くする睡眠薬:

→少数派、より自然な睡眠に近いため、依存が少なく入眠困難や中途覚醒なんでも使える- オレキシン受容体阻害薬:

- 睡眠麻痺(金縛り)が認められることがある

- デエビゴは向精神薬として指定されておらず、処方日数の制限がない

- ベルソムラ:

中途覚醒によい、吸湿性のため一包化できない、クラリスと併用禁忌 - デエビゴ:

入眠障害によい

- ベルソムラ:

- メラトニン受容体作動薬:

- ロゼレム:

半減期2時間の超短時間作用型睡眠薬、本来は入眠障害が適応の薬のはずだが実際にはそこまで強力な入眠作用はなく、中途覚醒や早朝覚醒にむしろよいとされている

ロゼレムは、体内時計のリズムを整える作用も期待でき、時差ぼけや交代勤務の時などに効果が期待できる

- ロゼレム:

- オレキシン受容体阻害薬:

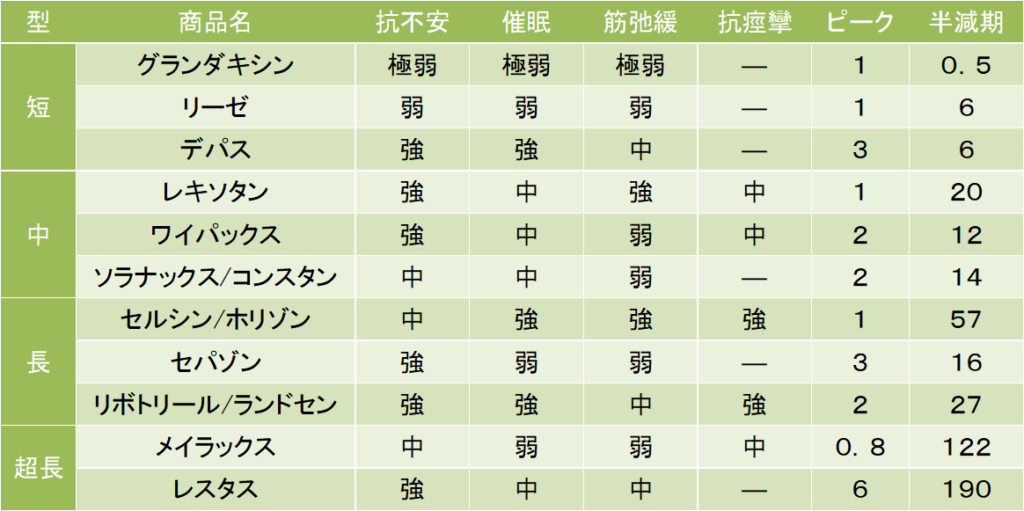

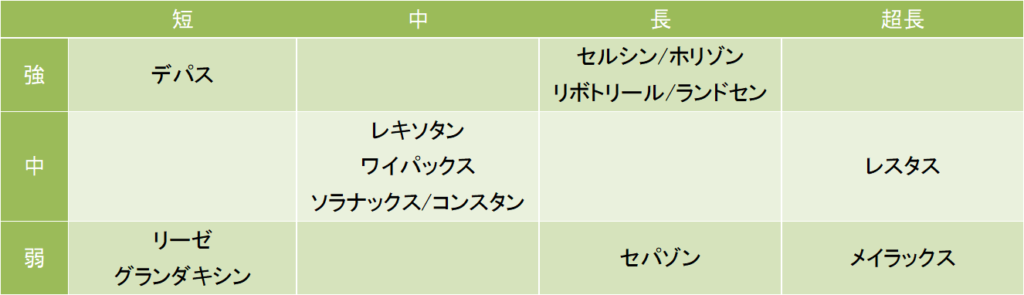

抗不安薬(ベンゾジアゼピン系)

ソラナックス、ワイパックス、メイラックスを使いこなす

不安が強い→ワイパックス>ソラナックス

不眠が強い→その他の眠剤

依存性が強い→デパス>ワイパックス>ソラナックス(強力&短時間型でより依存性高い)

催眠作用の比較

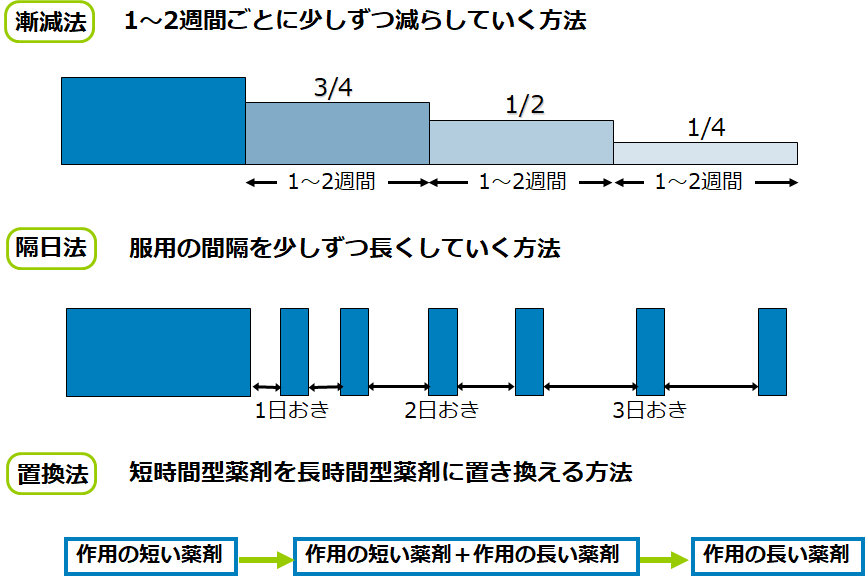

BZの減量方法

長時間作用型→メイラックスやセルシン/ホリゾンに置換していく。作用時間が長いため、減薬しても体から抜けていくのがゆっくり。

オレキシン受容体拮抗薬

入眠・中途覚醒ともに有効で依存性や耐性が少ない睡眠剤

不眠時屯用としても用いられ、ロゼレム(定時)との併用も可能

通常量はデエビゴ5㎎ 最大量10㎎ (イトラコナゾール、ベラパミル、エリスロマイシン、フルコナゾール 、クラリスロマイシン等との併用時はデエビゴ2.5㎎まで)

- オレキシンは覚醒と睡眠を調節する神経伝達物質のひとつで、オレキシンが自身の受容体(オレキシン受容体)へ作用すると覚醒システムを活性化させ覚醒が維持される

- 本剤は、オレキシン受容体へ阻害(拮抗)作用をあらわすことで、過剰に働いている覚醒システムを抑制し、脳を覚醒状態から睡眠状態へ移行させることで、睡眠障害(不眠症)を改善する効果が期待できる

- 本剤は服用開始から比較的早期に睡眠改善が期待できるとされ、また、反跳性不眠(睡眠薬を急に減量したり中断した場合に以前より強い不眠が出現すること)への懸念が少ないなどのメリットが考えられる

- 薬理作用はデエビゴ>ベルソムラと考えられている

- 内服中は危険作業への従事はできない(車の運転等)

- 薬剤の特徴

- デエビゴ:2020年発売

- デエビゴ:2020年発売

メラトニン受容体作動薬

意外とめんどくさい薬→デエビゴの方が使い勝手がいい

併用禁忌あり(ルボックス、デプロメール)

精神疾患、睡眠薬前治療歴には推奨できない

併用注意も多い

- ロゼレム(ラメルテオン):規格8㎎のみ(8mg錠:81.3円(ジェネリック:26.5円))

- 向精神薬として指定されておらず、処方日数の制限がない

- 効果のピーク:1時間ほど、半減期:2時間ほど→生理的な睡眠

- 禁忌:

- フルボキサミンマレイン酸塩(ルボックス、デプロメール)との併用禁忌

- 重篤な肝障害での処方禁忌

- 併用注意:

- CYP1A2阻害:抗菌薬(ニューキノロン系)

- CYP2C9阻害:抗真菌薬(フルコナゾールなど)

- CYP3A4阻害:抗菌薬(マクロライド系)・抗真菌薬(ケトコナゾールなど)

- CYP3A4誘導:抗結核薬(リファンピシンなど)

- ベンゾジアゼピン系薬剤等他の不眠症治療薬による前治療歴がある患者における本剤の有効性、並びに精神疾患(統合失調症、うつ病等)の既往又は合併のある患者における本剤の有効性及び安全性は確立していない

- 用法用量:

成人にはラメルテオンとして1回8mgを就寝前に経口投与(食事と同時摂取できない) - 他の睡眠薬からロゼレムに切り替える場合は、不眠がひどくなってしまうことに注意(反跳性不眠)

- 投与開始2週間後を目処に入眠困難に対する有効性及び安全性を評価し、有用性が認められない場合には、投与中止を考慮し、漫然と投与しない

- 臨床試験の副作用発現頻度(8mgを14日間投与後、16mgを14日間投与した群全体で12.2%(46/378例))

主な副作用:傾眠が3.7%(14/46例)、頭痛が1.6%(6/46例)及びγ-グルタミルトランスフェラーゼ増加が0.8%(3/46例) - 参考:https://cocoromi-mental.jp/cocoromi-ms/psychiatry-medicine/ramelteon/about-ramelteon/#:~:text=%E3%83%AD%E3%82%BC%E3%83%AC%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E3%81%AF%E5%80%8B%E4%BA%BA,%E5%B0%91%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E7%89%B9%E5%BE%B4%E3%82%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

トラゾドン(デジレル、レスリン)

興奮が強くないせん妄(ベッド上や部屋の中でゴソゴソして寝ないけど、騒いだりしない)に有効

- 抗うつ薬のSARI(Serotonin2-Antagonist/Reuptake Inhibitor)に分類される

- 作用機序:

- ①セロトニンが働きかける部位である5-HT2受容体を遮断する作用

- ②セロトニン再取り込み阻害作用によりセロトニン神経系を活性化させる作用

- ①と②は「一見すると相反する2つの作用の総和」がトラゾドンの作用→作用メカニズムを直感的に理解するのは難しい薬

- α1遮断作用あり→起立性低血圧、H1遮断作用あり→眠気を引き起こす

- 抗コリン作用はない、短時間作用型で翌日への持ち越しがない

- 処方例:

- 定時薬として25~50㎎夕、不眠時に25㎎追加

- トラゾドン無効時、ミアンセリン(テトラミド)へ変更可

定時薬:ミアンセリン10~20㎎夕、不眠時にミアンセリン10㎎追加

- PTSDにともなう不眠にトラゾドンを用いたところ、9割以上で入眠が改善し、その後も8割の患者において良好な睡眠が維持されたとする研究報告がある

- 十分な効果が得られるための必要量は個人差が大きく、25mgから200mgと幅がある

- 併用禁忌はサキナビルメシル酸塩

- 副作用:

- 眠気(4.3%)、めまい(3.6%)、口渇(2.9%)、便秘(1.8%)、QT延長

テトラミド(ミアンセリン)

セロクエル(クエチアピン)

興奮が強い過活動せん妄に良い適応

糖尿病には禁忌!

- 強い鎮静作用、即効性がある

- 抗幻覚・妄想作用はほとんどない→幻覚にはオランザピンやリスペリドンを使用する(リスペリドンは鎮静は弱い)

- 短時間作用なので、持ち越しがない

- 抗精神病薬にも関わらずパーキンソニズムが少なく、パーキンソン病にも使用可能(パーキンソン病治療ガイドライン2018で許容)

- 投与量の目安:

- 定時薬として25~50㎎夕、不眠時屯用で25㎎

- 腎機能による減量不要

鎮痛薬

アセトアミノフェン

通常、成人にはアセトアミノフェンとして、1回300~1000mgを経口投与し、投与間隔は4~6時間以上とする。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1日総量として4000mgを限度とする。また、空腹時の投与は避けさせることが望ましい。

本剤により重篤な肝障害が発現するおそれがあることに注意し、1日総量1500mgを超す高用量で長期投与する場合には、定期的に肝機能等を確認するなど慎重に投与すること

- 剤型:

- 経口

- 錠剤→コカール=カロナール

- 散剤→カロナール

- 座薬→アンヒバ(50/100/200㎎)=アルピニー(50/100/200㎎)

- 経口

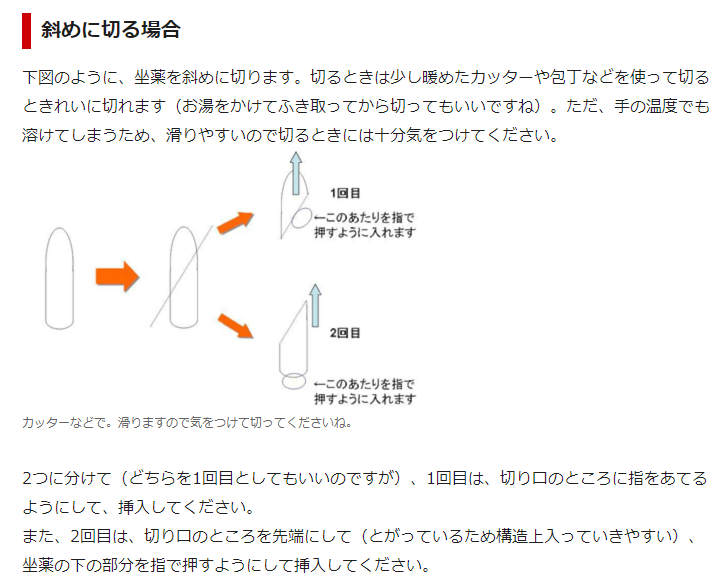

座薬のパッケージごと切る方が切りやすい

斜め切りにする理由

→斜めに切ると坐剤が折れにくい

斜め切りだと、薬剤濃度が不均一であっても、その影響を受けにくいから

1/2カットにした場合、残り半分も使用しやすい

慢性疼痛に対するオピオイド

慢性疼痛の定義:

治癒に要すると予測される時間を超えて持続する痛み、あるいは進行性の非がん性疾患に関連する痛み

整形外科疾患や術後に遷延する痛み、帯状疱疹や糖尿病に関連する神経障害性疼痛など

- 慢性疼痛治療に用いられる薬剤:

- NSAIDs やオピオイド鎮痛薬、抗不安薬、抗うつ薬、抗けいれん薬、抗不整脈薬、NMDA 受容体桔抗薬、漢方薬、ステロイドなど

- 医療用麻薬:

→コデイン、モルヒネ、フェンタニル貼付剤(コデイン・モルヒネからの切り替えが必要) - 医療用麻薬以外:

→トラマドール、ブプレノルフィン貼付剤(ノルスパンテープのみ、坐薬や注射剤は適応なし)

- 基本的治療方針:

- 徐放性製剤の定期投与を基本とする

- 疼痛時の速放性製剤使用の有効性は確立していない

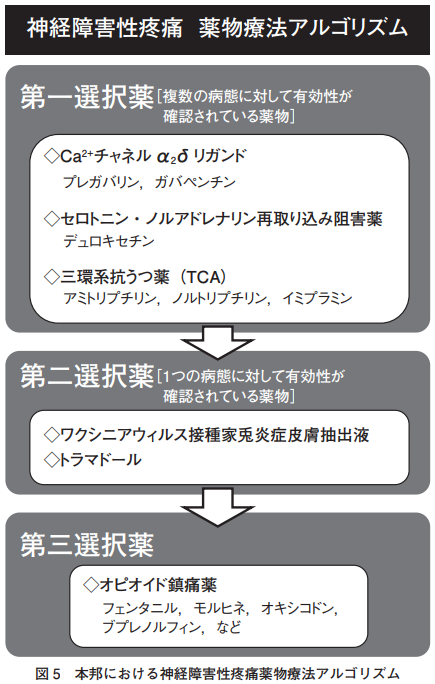

- 神経障害性疼痛では、オピオイド鎮痛薬は第三選択薬

神経障害性疼痛

- 定義:「体性感覚系に対する損傷や疾患によって直接的に引き起こされる疼痛」

- 分類:

- 中枢性:脊柱管狭窄症による圧迫性骨髄症、脳卒中後神経痛、脊髄損傷後疼痛など

- 末梢性:帯状疱疹後神経痛、糖尿病性神経障害、坐骨神経痛など

神経障害性疼痛薬物療法ガイドライン 改訂第2版 追補版

- 神経障害性疼痛ガイドライン(日本ペインクリニック学会)

- 薬物治療

- プレガバリン(リリカ®):

- 神経障害性疼痛ガイドラインでは第1選択薬の1つ、線維筋痛症にも適応症あり

- 用法用量:初期用量としてプレガバリン1日150mgを1日2回に分けて経口投与し、その後1週間以上かけて1日用量として300mgまで漸増する(食前より食後投与の方がめまいの副作用が減るとされる?)

- 有害事象を避けるため初期投与量があり、1週間かけて増量していく(タリージェも同じ)

- 「末梢性」、「中枢性」どちらもに使用可能

- 糖尿病の方の末梢神経のしびれにも効果的

- 投与中止する場合には、少なくとも1週間以上かけて徐々に減量すること(添付文書より)

→タリージェ、リリカともに減量時は離脱症状に注意し、徐々に減量する - 腎機能に応じた減量基準あり、透析患者にはタリージェの方が使用しやすい

- 本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させない

- 弱視、視覚異常、霧視、複視等の眼障害が生じる可能性がある

- 力価:維持量比較でリリカ300㎎/日≒タリージェ20~30㎎/日

- ミロガバリン(タリージェ®):

- タリージェ(5mg)2T分2から開始、5mg/回ずつ増量し30mg/日で維持する

- プレガバリン同様、糖尿病の末梢のしびれにも効果がある

- タリージェは末梢性のみ適応

- 透析除去率がタリージェ15%、リリカ58%と大きく異なり、タリージェは透析後充填不要

- ガバペンチン(ガバペン):

- 抗てんかん薬であり、神経障害性疼痛には保険診療で処方できない

- ◎デュロキセチン(サインバルタ):

- 神経障害性疼痛および痛覚変調性疼痛に適応を有する

- SNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)に分類

- 2004年に米国で発売され、大うつ病性障害、全般性不安障害などの治療に用いる

- 作用機序と特徴:

- セロトニンとノルアドレナリンの再取り込みを阻害し、シナプス間隙(神経細胞間のすき間)におけるこれらの神経伝達物質の濃度を増加

- ノルアドレナリンとセロトニンの再取り込み阻害作用はほぼ同等

- ドーパミン機能に対する作用はわずかであり、無視できる範囲

- ムスカリン受容体、α1受容体、H1受容体への阻害作用は、三環系抗うつ薬よりも弱く、副作用も少ない

- 鎮痛効果は中枢神経系における下行性痛覚抑制経路を増強することによるとされる

- 保険適応:

- 「うつ病・うつ状態」

- 以下の疼痛「糖尿病性神経障害」「線維筋痛症」「慢性腰痛症」「変形性関節症」

- 禁忌:

- モノアミン酸化酵素阻害剤(抗パ薬)を投与中あるいは投与中止後2週間以内の患者

- 肝障害、腎障害、閉塞隅角緑内障

- 用法用量:

- 成人には1日1回朝食後、デュロキセチンとして60mgを経口投与する

→半減期12時間のため、朝内服が推奨 - 投与は1日20mgより開始し、1週間以上の間隔を空けて1日用量として20mgずつ増量する

- 成人には1日1回朝食後、デュロキセチンとして60mgを経口投与する

- 副作用:

- リリカと似ている→傾眠、頭痛、めまい、不眠、嘔気、便秘

- プレガバリン(リリカ®):

現時点ではリリカがエビデンス豊富、末梢性・中枢性どちらにも使用可能

→まずはリリカで治療開始

臨床試験での有害事象発生率はリリカ65.9%、タリージェ31.3%とリリカで多い傾向

→リリカ×ならタリージェに変更

透析患者はタリージェ>>リリカが使いやすい

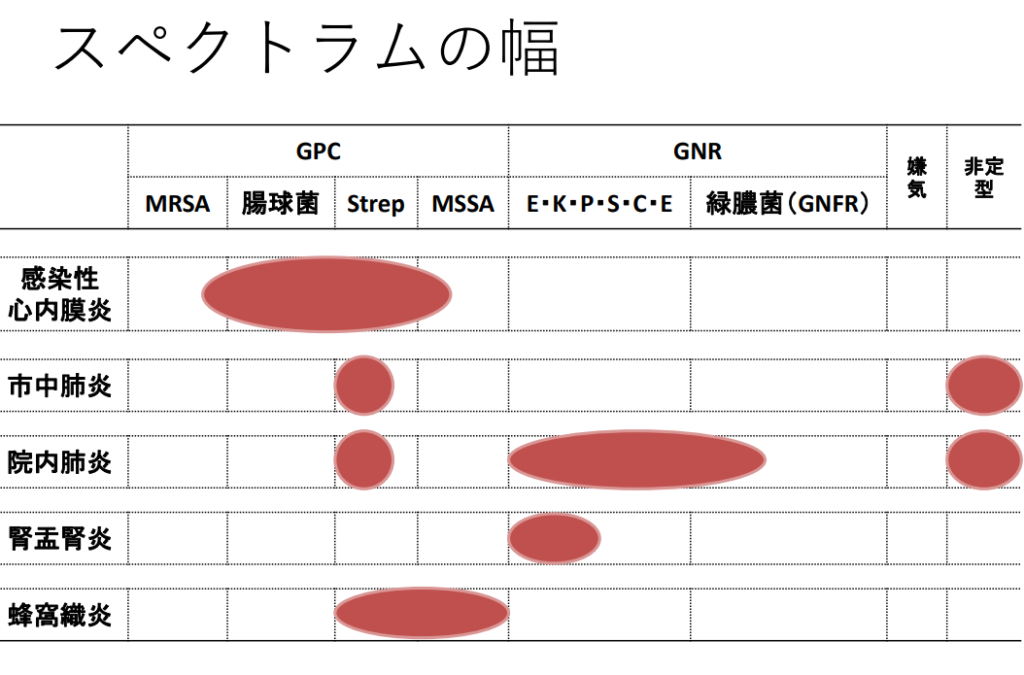

抗生剤

抗生剤まとめ

在宅でも使いやすい抗生剤

内服薬:

フラジール→嫌気性菌(バクテロイデス)カバー

LVFX→肺炎球菌、緑膿菌、非定型肺炎にも有効

モキシフロキサシン(アベロックス、ベガモックス)→嫌気性菌カバー

注射薬:

ロセフィン(緑膿菌、嫌気性菌以外の市中肺炎)

バンコマイシン(すべてのグラム陽性菌)

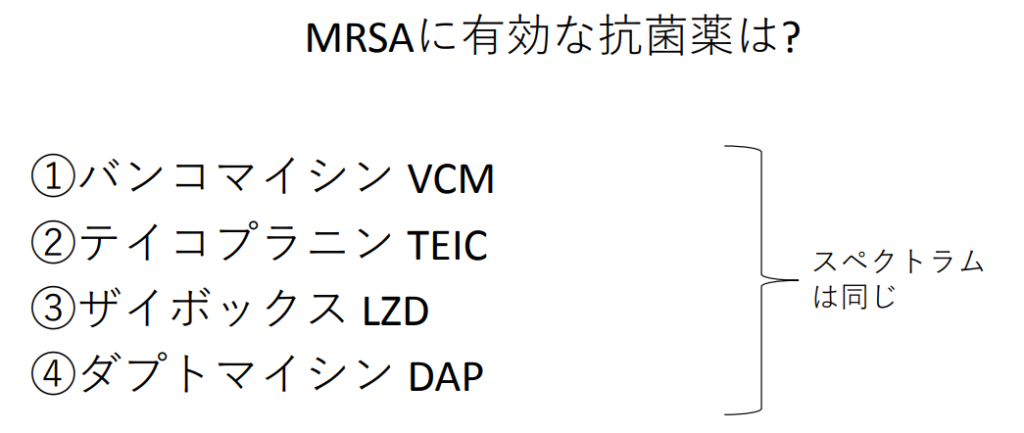

感染症のfocusに限らず、MRSA、緑膿菌、腸球菌、嫌気性菌のカバーを行うかどうかは常に判断する

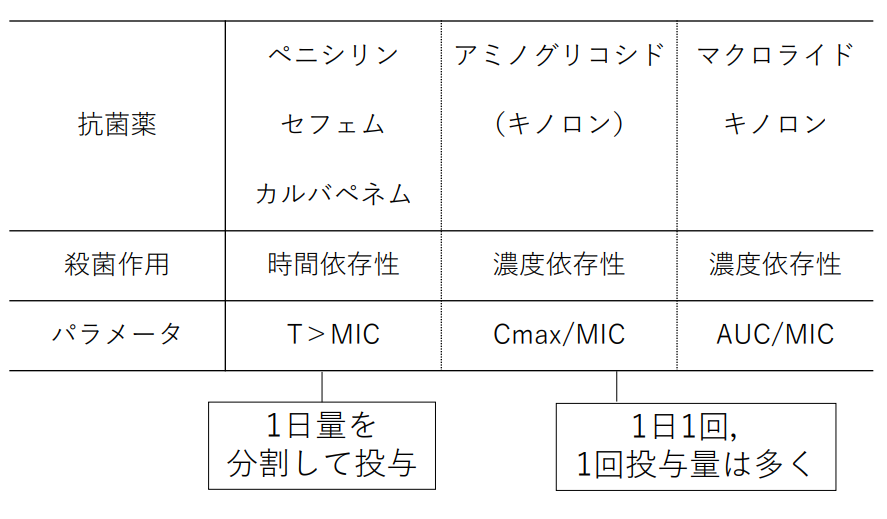

殺菌作用と至適投与回数

感染Focus別の推奨エンピリック療法

アミノグリコシド系 VCM/TEICなど

- 作用機序:細胞壁に作用

- スペクトラム:

グラム陽性菌にのみ有効.MRSAに有効

グラム陽性菌は基本的に全て有効だがMSSAには標準治療の方が活性が高い - 副作用:

- 急速投与でRed man症候群→アレルギーでないのにアレルギーと勘違いしてしまう

- 腎障害はトラフ値に依存して発症する→血中濃度モニタリングが必要

- バンコマイシン VCM 注射と経口の差に注意

- 投与方法:

- 1日1~2回(1回投与量は1.0g以下に)

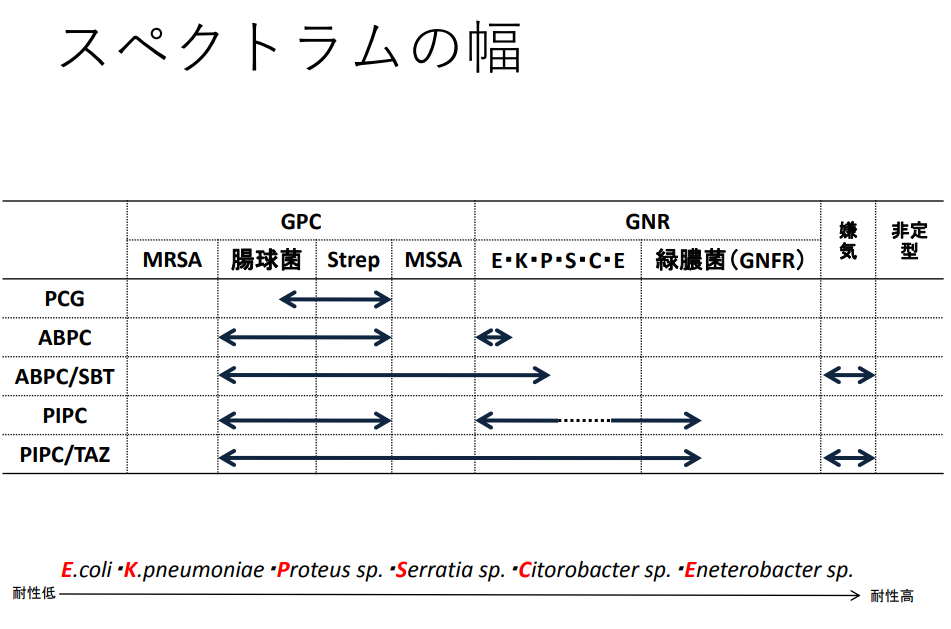

ペニシリン系

腸球菌→ABPCまたはAMPC

横隔膜上の嫌気性菌→PCGでOK

横隔膜下の嫌気性菌(バクテロイデス)→AMPC/CVA(オーグメンチン)、ABPC/SBT(ユナシン)

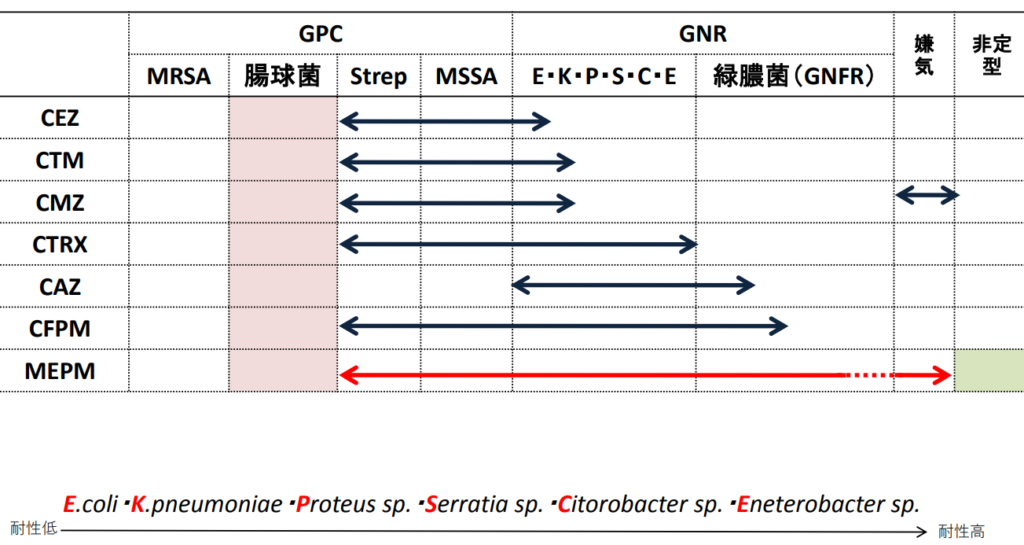

セフェム系・カルバペネム系

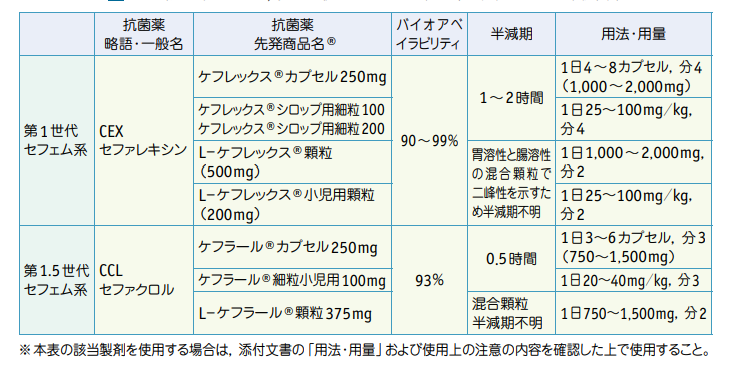

第一世代経口セフェム

純粋な第一世代経口セフェムはCEX(ケフレックス)のみ

アナフィラキシーショックの発生率は,CCL 0.05%>>CEX 0.0041%=ABPC 0.0048%

ケフラールは処方するべからず→半減期0.5時間しかない、アナフィラキシー多い

CTRX

点滴薬の三世代のセフェムを絶対に使うポイント

細菌性髄膜炎や急性喉頭蓋炎といった命にかかわる感染症

腎機能低下でも減量なしで使えるは大嘘!!!副作用の頻度が増加するため慎重投与

投与後24時間の尿中排泄率は約50%

高齢者の場合は腎機能低下、低アルブミン血症も相まって24時間に1g1回の静注でも効果が期待できる可能性

- 使用における注意事項:

- 偽胆石

胆道疾患の既往は禁忌には当たらないよう

セフトリアキソンを成分とする胆石、胆嚢内沈殿物が投与中あるいは投与後にあらわれ、胆嚢炎、胆管炎、膵炎等を起こすことがあるので、腹痛等の症状があらわれた場合には投与を中止し、速やかに腹部超音波検査等を行い、適切な処置を行うこと。なお、多くの症例は小児の重症感染症への大量投与例でみられている。 - カルシウムとの混合禁忌→結晶化する

- 髄液移行性が良好

髄膜炎にも使用可能

意識障害(意識消失、意識レベルの低下等)、痙攣、不随意運動(舞踏病アテトーゼ、ミオクローヌス等)があらわれることがある。これらの症状は、高度腎障害患者での発現が多数報告されている

- 高度の腎機能障害患者は、血中濃度を頻回に測定できない場合には投与量が1g/日を超えないようにする

- 偽胆石

抗微生物薬を含めた多くの薬物の分布容積とクリアランスは,タンパク結合率に影響を受ける。

アルブミンとの結合率の高いことで知られている抗生剤

セフトリアキソン(約95%)

テイコプラニン(約90%)

ダプトマイシン(約90%)

イトラコナゾール(約99%)

などは,低アルブミン血症で血中濃度が増加しやすい。

セフトリアキソンは,低アルブミン血症の際には,1日1回の投与量を3分割して投与すると良い。

一方,タンパク結合率が低いメロペネム(約2%)などは,低アルブミン血症に血中濃度が影響されにくいため,腎機能が維持されている際には分布容積増大に対して増量する必要がある。

日老医誌 2011;48:451―456

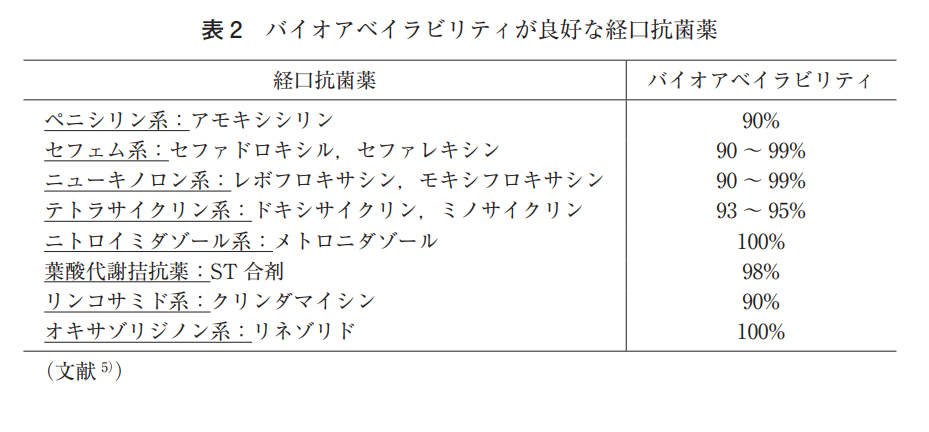

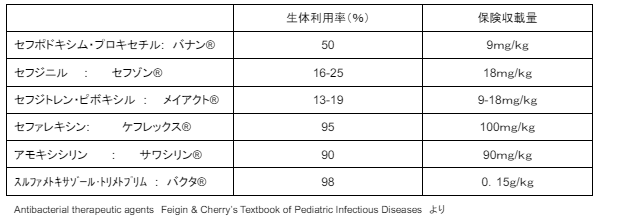

クラビット 98%→内服薬でも静注なみの治療効果が期待できる

アモキシシリン、第1世代セフェムは90%以上

第3世代セフェム=投与量のほとんどがウンコになる

メイアクト16%、セフゾン25%、バナン45%、フロモックスは記載なし

評価??ファロペネム(ファロム)

ペニシリンのGPCスペクトラム+セフェムのGNRスペクトラムを併せ持った薬

バイオアベイラビリティ不明

腸球菌、緑膿菌(?)、バクテロイデスにも有効だが尿中移行率がわずか5%

→CAUTIには使用しにくい(→経口NQやバクタの方がよい)

下痢しやすいので同時にミヤBM処方する

- βラクタマーゼに安定

- 腎排泄型

- 適応菌種:

ファロペネムに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、モラクセラ(ブランハメラ)・カタラーリス、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、プロテウス・ミラビリス、インフルエンザ菌、ペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属、プレボテラ属、アクネ菌 - 適応症:

表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、ざ瘡(化膿性炎症を伴うもの)、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、肛門周囲膿瘍、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎(急性症、慢性症)、精巣上体炎(副睾丸炎)、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、涙嚢炎、麦粒腫、瞼板腺炎、角膜炎(角膜潰瘍を含む)、外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎

第3世代セフェム系抗菌薬の経口薬

bioavailabilityが低く第3世代セフェム系抗菌薬の経口薬は基本的に使用しない

→腸管吸収率は第3世代メイアクトが16%、セフゾン25%、バナンが45%、第1世代は90%以上

日本ではよく処方されてしまっている抗菌薬の代表例だが、基本的に外来で処方する場面はない

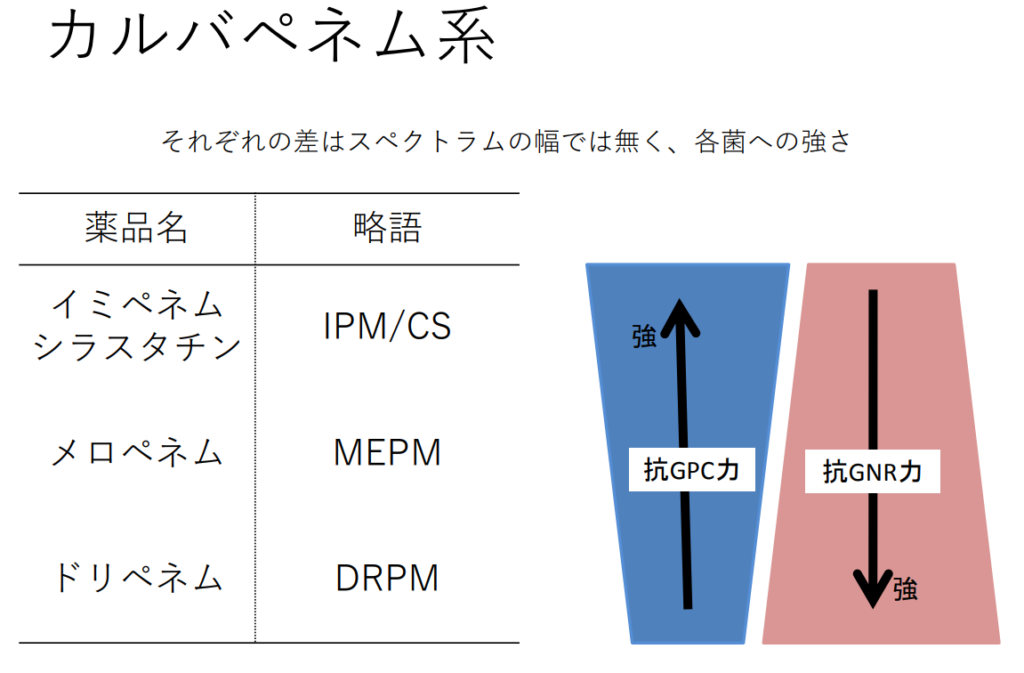

カルバペネム系

ST合剤(バクタ=バクトラミン=ダイフェン)

ST合剤の特徴:

バクタの生体内利用率は98%と驚異的!

腎臓や肺への移行が良好

慢性的な吸器疾患や膀胱炎に対して、少量を長期に用いることがある

有害事象(血液毒性)のため一般的な抗生物質が効かない場合などに第二、第三選択枝として利用される

飲み合わせに注意する薬がたくさんある→ワーファリンなど多数

◎推奨される感染症:

市中感染で問題となるグラム陰性菌(大腸菌,クレブシエラ,インフルエンザ桿菌,モラキセラ)に活性があり,グラム陽性菌も肺炎球菌および黄色ブドウ球菌にも効果がある

→複雑性尿路感染症および下気道感染症によい適応

×投与無効:

連鎖球菌と嫌気性菌に活性がない

複雑性皮膚軟部組織感染症(血流不全や糖尿病性足病変)ではクリンダマイシンを併用して治療を行う

- バクタもバクトラミンもダイフェンも1g中の成分量は同じ

スルファメトキサゾール 400mg

トリメトプリム 80mg - ニューモシスチス・カリニ発症抑制に用いる場合

- 通常、成人には1日1回顆粒の場合は1〜2gを連日又は週3日経口投与する

- <適応症>

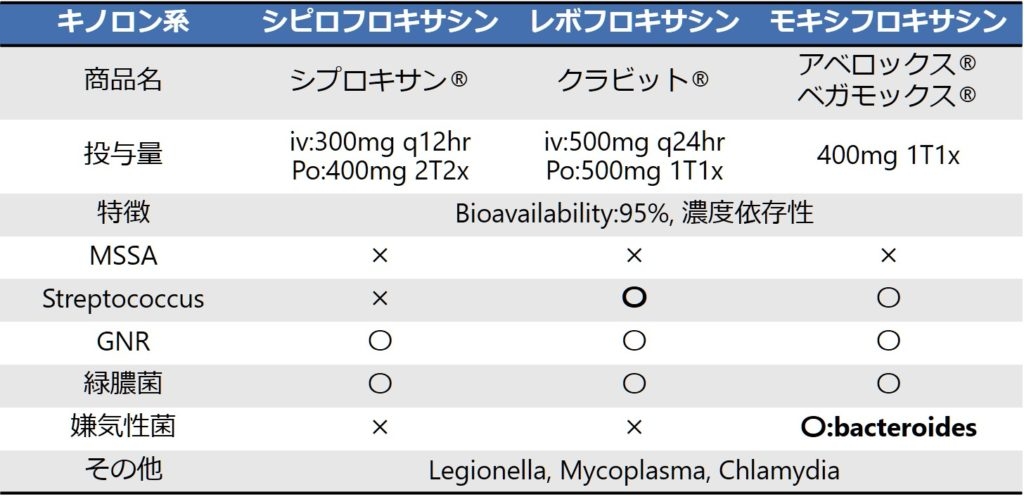

NQ:ニューキノロン

最新のNQはラスビック→腎機能による減量不要、耐性化しにくい

体内動態に優れているのがキノロン系薬の大きな特徴で、NQにおいては経口薬=静注薬

キノロン系抗菌薬は「レジオネラ感染症以外は基本使用しない」の心がけ

→耐性化されやすい問題、結核に部分奏功し診断が遅れる

NQ+NSAIDsは併用禁忌!!!

小児・妊産婦には禁忌

QT延長作用 *抗不整脈薬や抗精神病薬などとの併用に注意(QT延長はこちらを参照)

Mg,Fe,Ca,Zn,H2RAとの併用で効果減弱(具体的には酸化マグネシウム、鉄剤など)

Warfarin作用増強

まれな副作用にアキレス腱断裂がある

- 経口キノロン系薬の投与後の吸収性は極めて良好であり、高い血中濃度と高い組織移行性を示して、注射用キノロン系薬とあまり変わらない成績

- 新しい薬剤ほど血中濃度は高く、血中半減期も10時間以上のものが多くなっており、1日1回投与の可能な薬剤が多くなっていると共に、PK-PD理論で示される濃度依存型の抗菌薬としての特長や使い方を具現化している

- 体内の各組織への移行率も高く、上気道を含む呼吸器や喀痰、耳鼻咽喉科領域の組織、好中球などの貪食細胞への移行は、β-ラクタム薬に比べて格段に良好

- キノロン系薬の多くは腎尿路系から排泄されるが、MFLXとSPFXは肝胆道系からの排泄が多くて尿路感染症の治療には不向き、TFLXとGRNXは、2つの排泄経路から同程度に排泄される

- 耐性化の問題:

- グラム陰性菌では腸内細菌群の肺炎桿菌、プロテウス・ミラビリスと特に大腸菌で耐性化が進行しており、施設間で差はありますが、キノロン耐性大腸菌の分離頻度が50%前後に達しているところも見られる

- キノロン耐性と同時にβ-ラクタマーゼ、特に基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ(ESBL)の産生も多くみられ、キノロン系薬の使用を困難にしている

- 緑膿菌でのキノロン耐性化も進行しており、20%以上というところが多い

- キノロン系薬はかつて淋菌感染症の第一選択薬であったが、近年のキノロン耐性率は80%を超え、もはや第一選択としては使えない

- シプロキサンなどの古いキノロンは肺炎球菌には効かない

- レスピラトリーキノロン:

- 1990年以降に開発された肺炎球菌への抗菌活性を高めたNQ

- 呼吸器領域、耳鼻科領域、眼科領域(点眼等の外用が多い)、消化器領域、尿路系、婦人科領域、皮膚科領域などほとんどすべての領域の感染症に適応を有する

- トスフロキサシン(TFLX)

- レボフロキサシン(LVFX)

- スパルフロキサシン(SPFX)

- ガチフロキサシン(GFLX)

- モキシフロキサシン(MFLX):嫌気性菌カバー

- ガレノキサシン(GRNX)

- シタフロキサシン(STFX)

- ◎ラスクフロキサシン(LSFX):ラスビック、最新

UTIの場合、基礎疾患の有無により起炎菌が異なる

①単純性膀胱炎/腎盂腎炎では70~80%が大腸菌、15%がその他の腸内細菌、5%がブドウ球菌

エンピリック治療→◎ケフレックス、◎オーグメンチン、×セフゾン(生体内利用率25%)

第2選択

LVFX(クラビット) 1回500mg 1日1回 7-14日間

CPFX(シプロキサン) 1回200mg 1日3回 7-14日間

➁複雑性膀胱炎/腎盂腎炎/カテーテル関連→グラム陰性桿菌に加えてブドウ球菌、腸球菌もカバー

緑膿菌もカバーするならLVFX

バクタも選択枝

無症候性細菌尿の場合は治療しない

カテーテル関連尿路感染症(CAUTI)→老年医学・在宅診療のページ参照

経口抗生剤で治療するならバクタやファロムも選択肢(→緑膿菌を含むGNRにも有効)

テトラサイクリン

ドキシサイクリンもバイオアベイラビリティが優れる

グラム陽性菌の肺炎球菌とブドウ球菌

グラム陰性菌ならインフルエンザ桿菌とモラキセラ,その他でレジオネラ,肺炎クラミドフィラに有効

市中肺炎および COPD 急性増悪の治療に用いることができる

有効に使用するために最初の 3 日間倍量でローディングすることが必須

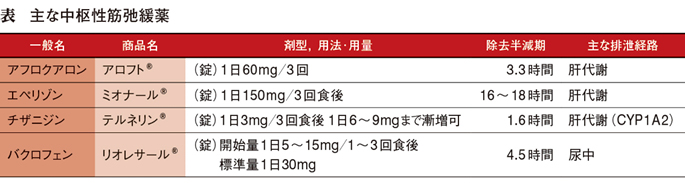

中枢性筋弛緩薬

ミオナール、アロフト、リンラキサー→作用が比較的穏やかで最初から一定量を投与する

テルネリン、リオレサール(=ギャバロン)→作用が強く少量から開始して漸増する

抗不安薬(BZ系)も筋弛緩薬として使用することもある

大脳,脳幹,脊髄の単シナプス・多シナプスに作用し抑制することで,筋弛緩をもたらす薬剤のことである.

末梢性筋弛緩薬

外科的手術時に筋弛緩を得るために全身麻酔薬と併用されることが多い

中枢性筋弛緩薬

痙性麻痺などに対する筋弛緩の目的で使用される.

痙性麻痺をきたす原因には,脳血管障害や脊髄障害などによる中枢神経系の器質性疾患が多い.上位運動ニューロン症候群(upper motor neuronsyndrome)では,痙直のほか,反射亢進,病的反射の出現,クローヌス,巧緻運動障害がみられる.中枢性筋弛緩薬は患者が最も困る上位運動ニューロン症候群の症状のうち,巧緻運動障害の改善には効果がないので,治療にはおのずと限界がある.つまり,手指の細かい運動,例えば箸を使ったり,手紙を書いたり,編み物をしたり,料理で食材を細かく切ったりする緻密な運動は,筋弛緩薬で痙直をとっても必ずしも改善しないので,薬効には限度があることを知ったうえでこれらの薬を使う必要がある.

- ミオナール(エペリゾン塩酸塩)

- 副作用:発疹、眠気、嘔吐、食欲不振、脱力感、ふらつき、全身倦怠感

- 服用方法:食後、成人1日/1回1錠(※主成分エペリゾン塩酸塩50mg)×3回

- テルネリン(チザリニン塩酸塩)

- とくに腰痛に効果が高いとされ、ミオナールと比較した研究ではテルネリンの方が有用性が高かった

- 中枢におけるα2受容体に作用し、筋弛緩作用をあらわす

- 多シナプス反射を抑える作用が強く、単シナプス反射を抑える作用は弱い

- 有効成分チザニジンにより、緊張による筋肉のつっぱりやこわばりを抑えます。

- 副作用:眠気、脱力感、けん怠感、めまいやふらつき、吐き気、食欲不振、腹痛、発疹、蕁麻疹など

- 服用方法:食後、成人1日/1回1錠(※主成分チザニジン1mg)×3回

- ギャバロン、リオレサール(バクロフェン)

- とくに脳性麻痺や脳卒中の後遺症などの治療に使われる

- バクロフェンは多シナプスと単シナプス反射を抑える

- 副作用:眠気、ふらつき、吐き気、食欲不振、脱力感

- 重篤な副作用:服用量が多い・急な服用中止による、幻覚、興奮、うつ、けいれんなど

- 服用方法:食後、成人1日/1回1錠(※主成分バクロフェン5mg~15mg)×1回~3回

- ※ここからスタートし、2~3日ごとに1日5mg増量していく

- リンラキサー(クロルフェネシン)

- 脊髄などに作用し筋弛緩作用をあらわす

- 主に変形性脊椎症、椎間板ヘルニアなどの運動器疾患に伴う有痛性痙縮に使用する

- 多シナプス反射だけを抑えるため、ほかの薬と比べて副作用が少ない

- アロフト(アフロクアロン)

- 多シナプスと単シナプス反射の2つを抑える中枢性筋弛緩薬

- 肩こり、五十肩、腰痛、手足のこわばり、痺れ、けいれん、緊張による頭痛などに効果的

- 副作用:発疹、脱力感、ふらつき、めまい、眠気

- 服用方法:食後、成人1日/60mg(3錠)を3回に分けて服用

- ※年齢・症状により増減

インスリン製剤

漢方薬

甘草

- 甘草の 1 日限度量は 7.5g(グリチルリチンとして 300mg)と言われています

- 芍薬甘草湯1pにはカンゾウ2.0g含まれている

- 偽性アルドステロン症→カンゾウの中止+スピロノラクトンを使用する

抑肝散:2包(3.75g)にカンゾウ0.75g

生薬の副作用

マオウ(麻黄)

心臓を刺激するため高血圧・狭心症・不整脈の持病のある人には要注意。前立腺肥大の人は尿が出にくくなる

カンゾウ(甘草)

むくみ・高血圧・筋肉痛などの症状が出る

とくに甘草を大量に含む方剤や、甘草を含む方剤を併用した場合には注意が必要

ケイシ(桂枝)やニンジン(人参)

発疹のでる場合がある

サイコ(柴胡)とオウゴン

間質性肺炎・薬剤性肝障害や膀胱炎をおこす例がある

サンシシ(山梔子)

腸間膜静脈硬化症の報告があった

副作用とまぎらわしいものに「瞑眩(めんげん)」があります。漢方薬が効果を現すまえに、一時的に体調が悪化したり予期せぬ症状(一時的高熱、下痢、湿疹など)がでる現象です。この場合は薬をそのまま続けていればすぐに症状は消失します。

いずれにせよ、体調の異変に気づいたら、すぐ主治医にご相談くださるのが安全です。

また、副作用とは異なりますが、妊娠初期(第12週頃まで)は漢方といえども薬を避けるにこしたことはありません。妊娠中期以降は比較的安全に使用できますが、早産・流産の危険性があるダイオウ(大黄)、ボウショウ(亡硝)、トウニン(桃仁)、ボタンピ(牡丹皮)、コウカ(紅花)、ゴシツ(牛膝)などの生薬を含む処方は慎重であるべきだとされています。

- 麻黄を含む方剤:葛根湯、小青竜湯、麻黄湯、麻杏甘石湯、麻黄附子細辛湯 など*甘草を大量に(3g/日以上)含む方剤:小青竜湯、人参湯、芍薬甘草湯、甘麦大棗湯 など*桂枝を含む方剤:葛根湯、柴胡桂枝湯、五苓散、小青竜湯、桂枝茯苓丸、麻黄湯、桂枝加芍薬湯、小建中湯 など*人参を含む方剤:小柴胡湯、半夏瀉心湯、人参湯、補中益気湯、六君子湯十全大補湯、大建中湯 など*柴胡と黄ゴンを含む方剤:小柴胡湯、大柴胡湯、柴胡桂枝湯、などの柴胡剤*山梔子を含む方剤:黄連解毒湯、加味逍遥散 など*妊娠中は投与に慎重であるべき方剤:桂枝茯苓丸・大黄牡丹皮湯・桃核承気湯などの活血駆瘀剤、潤腸湯・麻子仁丸などの緩下剤 など

免疫賦活・抗腫瘍効果・補剤(十全大補湯と補中益気湯)

- ニボルマブの国際共同研究等で漢方薬などのハーブの使用が禁忌になっていることからも、世界的に漢方(or herbal medicine)が免疫チェックポイントに関係する(影響する)と認識され始めている

- 補剤は,「臨床的に,消化吸収 機能賦活と全身の栄養状態改善を通じて,生体防御機能を回復させ,あるいは免疫能を賦活して,治癒 促進をはかると推定される処方群」と定義される .

- 補剤の特徴は「治癒機転に向かおうとしているエネルギーが不足しているときに,これを補う方向に導く方剤で,消化管機能を高め,栄養状態を改善しそれによって免疫機能を高めて生体防御作用を強化し,生理機能を回復させるところにある」

- 十全大補湯は気虚(気が不足した病態) と血虚(血が不足した病態)のいずれの病態にも作用する補剤で,特に高齢者や担癌患者で貧血を伴うような症例でその効果が期待できる.

- 補中益気湯は気虚(気が不足した病態)に用いられ,気が減衰した周術期患者の免疫賦活,特に感染性合併症の軽減に有用であることが示唆 されている.

- 化学療法と併用してもよい

- 十全大補湯:マクロファージを活性化する

- 増加していた免疫抑制性 T 細胞が減少し,CD4/CD8細胞比が増加し NK 細胞数も増加する傾向を認め,抗腫瘍免疫力を高める

- マクロファージを介してマウスの肝転移モデルにおいて転移を抑制する

- 補中益気湯:NK細胞を活性化する

- 外科手術により惹起される術後の免疫抑制状態(NK 細胞数や NK 活性の低下や IL6レベル高値)を改善

- 担癌マウスの免疫抑制状態(リンパ球減少,腫瘍特異的 Th1サイトカイン産生)を改善し抗腫瘍効果を高める

- 人参養栄湯:マウスモデルを用いて,腫瘍ワクチンと相乗的に CD8陽性 T 細胞を介した抗腫瘍効果を発揮する

※逆に免疫寛容に作用する漢方もある(柴苓湯,当帰芍薬散や四逆散など)

- 免疫能改善効果

- 基礎研究で筋委縮を抑制→周術期のサルコペニア予防効果?

- 術後の蛋白異化亢進を抑制

精神症状に有効な漢方薬→スタンダードなし

- 半夏厚朴湯:

不安感や緊張感・イライラ・抑うつ・不眠・神経性の動悸等の症状に効果がある。特に不安症状で喉の詰まったような感じ、喉が圧迫されるような感じがある時によく使うためパニック障害の治療に使い易い。 - 酸棗仁湯(さんそうにんとう):

昔から睡眠薬として使われ精神を落ち着かせ、安らかに眠りを誘う働きがある。思い悩んで眠れないタイプの不眠症に適しており一日数回服用する。 - 加味逍遙散(かみしょうようさん):

冷えのぼせ・生理不順・更年期障害等に用い、自律神経失調に伴う不安・不眠・イライラ等の症状と肩こり・頭痛・頭重・上半身の熱感・下半身の冷え等の症状を和らげる。女性の精神神経症状に効果があり。 - 抑肝散(ヨクカンサン):

神経の高ぶりを鎮める薬で、イライラ感や不眠等のメンタル症状の他、赤ちゃんの夜なき・ひきつけ等に使われる。体への負担が少ないため、最近は高齢者のイライラや不安感等にも使用され、全年齢層に使える薬。

整腸剤の種類と適応

- 生菌整腸剤と生薬整腸剤がある

- 生菌整腸剤は混合整腸剤がよい(可能性がある程度のエビデンスレベル)

- 生薬 下痢→五苓散、 便秘→大黄甘草湯、大建中湯

- 耐性乳酸菌製剤は増殖速度が遅く、完全耐性でもない

- カンゾウ→偽アルドステロン症に注意(浮腫、体重増加、低K血症)

- ダイオウ→大腸メラノーシス、薬剤耐性

- 大建中湯はダイオウ含んでおらず耐性少ない(?)

- IBD(UC,CD)→ビオスリー+大建中湯(粘膜保護+血流増加)

- 大建中湯には腸蠕動亢進+血流増加作用があり術後腸管機能不全に有効

頻用薬

- こむらがえり:芍薬甘草湯

- かぜ:葛根湯

- 鼻炎/花粉症:小青竜湯

- ◎乾性咳嗽:麦門冬湯(29)、より強力な滋陰降火湯(93)

- 八味地黄丸≒牛車腎気丸

- 婦人科三処方(生理痛、更年期、冷え性):当帰芍薬散≒加味逍遥散≒桂枝茯苓丸

- 感冒後の不定愁訴:柴胡桂枝湯(実証)

- ともに刺激性下剤として認識されるが、その作用はセンナ>ダイオウ

- センナは漢方薬ではなく、西洋のハーブの一種で葉を利用する。

- センナという植物の実や葉には「センノシド」という成分が含まれている

- センナは大黄に比べて清熱、消炎、抗菌作用が弱く、腹部の実熱炎症に用いることは少ない。 一過性の緩下剤としては大黄より優れる。 性は寒であるが、これまで支障をきたしたことはない。 ただし使用量をどんどん増量しなければならなかったり、あるいは粉末で3g以上も用いなければならない場合は中止した方がよい。

- ダイオウは漢方の生薬で根茎を使用する。

- いずれも連用すると耐性が増す(ピコスルファートが耐性化少ない)。

- アントラキノン系下剤にはセンナ、アロエ、大黄(ダイオウ)、カスカラ、キャンドルブッシュがあり、この種類が大腸メラノーシスの原因となる(メラノーシスは可逆性変化)。

- ジフェノール系下剤にはピコスルファートナトリウム、ラキソベロン、ピコラックス、ビオフェルミン便秘薬、があり、アントラキノン系と比較して作用はマイルド

- 便秘治療の効能がある漢方薬で大黄が含まれていないのは、大建中湯だけ

- 防風通聖散も大黄が含まれていて、その下剤作用で排便があり体重が減ると「痩せた」と錯覚させられる

燥と湿

乾燥する季節に増悪する乾性咳嗽には気道に潤いを与える必要がある→麦門冬湯などが有効

逆に湿性咳嗽では、炎症があると考え抗炎症作用や去痰作用を有する漢方がよい

神様T先生は麦門冬湯は6P分3で飲んでも大丈夫と仰せられた

コデインを乾性咳嗽に使用するとさらに乾燥を増悪させ喀痰排出不良となりあわや窒息寸前という症例もいたという

内服における注意事項

食前内服のくすり

- アコファイド

- アルロイドG(空腹時)

- 酸化マグネシウム(食前または食後)

外用薬

- 内服以外のすべてが外用薬

- コーワ軟膏、コーワクリーム→コーワ=興和、すべて興和の商品名につくだけ、意味はない