社会福祉協議会(社協)

社会福祉協議会は、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的としない民間組織

- 社会福祉協議会は、それぞれの都道府県、市区町村で、地域に暮らす皆様のほか、民生委員・児童委員、社会福祉施設・社会福祉法人等の社会福祉関係者、保健・医療・教育など関係機関の参加・協力のもと、地域の人びとが住み慣れたまちで安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」の実現をめざしたさまざまな活動をおこなっています。

- たとえば、各種の福祉サービスや相談活動、ボランティアや市民活動の支援、共同募金運動への協力など、全国的な取り組みから地域の特性に応じた活動まで、さまざまな場面で地域の福祉増進に取り組んでいます。

皆様がお住まいのもっとも身近な地域で活動しているのが市区町村社会福祉協議会(市区町村社協)です。

高齢者や障害者の在宅生活を支援するために、ホームヘルプサービス(訪問介護)や配食サービスをはじめ、さまざまな福祉サービスをおこなっているほか、多様な福祉ニーズに応えるため、それぞれの社協が地域の特性を踏まえ創意工夫をこらした独自の事業に取り組んでいます。

地域のボランティアと協力し、高齢者や障害者、子育て中の親子が気軽に集える「サロン活動」を進めているほか、社協のボランティアセンターではボランティア活動に関する相談や活動先の紹介、また、小中高校における福祉教育の支援等、地域の福祉活動の拠点としての役割を果たしています。

社会福祉協議会は、地域のさまざまな社会資源とのネットワークを有しており、多くの人びととの協働を通じて地域の最前線で活動しています。

社会福祉に関するご相談、ご質問は最寄りの市区町村社会福祉協議会にお気軽にお寄せください。

都道府県社会福祉協議会(都道府県社協)は、県域での地域福祉の充実をめざした活動をおこなっています。

都道府県社会福祉協議会では、認知症(痴呆症)や知的障害、精神障害等によってご自身の判断能力に不安のある方を対象に福祉サービスの利用援助や日常的な金銭の管理等をおこなう「日常生活自立支援事業(旧 地域福祉権利擁護事業)」を市区町村社会福祉協議会と連携して実施しています。また、福祉サービスに関する苦情の相談を受け付け、中立の立場から助言、あっせんなどをおこなうことによって問題の解決を図るために「運営適正化委員会」を設置し、サービス事業者の適正な事業運営と、サービス利用者の支援に向けた取り組みを進めています。さらに、福祉サービスの質の向上を図ることを通じてサービスを利用する方がたの安心と満足を実現するため「福祉サービスの第三者評価事業」にも積極的に取り組んでいます。

また、経済的な支援を必要とする方がたには、生活や就業等に必要な資金(生活福祉資金)を低利で貸し付けています。

そのほか、福祉関係者に対する専門的な研修事業の実施、市区町村社会福祉協議会のボランティアセンターとの連携によるボランティア活動の振興、災害時には必要に応じて災害時ボランティアセンターを立ち上げるなどして被災地支援にも取り組んでいます。また、福祉への理解をすすめるために小中高校における福祉教育の推進、さらには「福祉人材センター」における福祉の仕事に関する求人・求職情報の提供などさまざまな事業をおこなっています。

なお、指定都市では、指定都市社会福祉協議会が市内の区社会福祉協議会と連携を図りつつ、都道府県社会福祉協議会に準じた活動を行っています。

成年後見人制度

後見人制度は無駄な出費がかかる

親族による任意後見人の場合も後見監督人に報酬が発生

最低限必要なのは通帳、カード、暗証番号、印鑑の確認

代理人予約サービスを提供する銀行も出てきた

後見人制度以外には家族信託契約(不動産財産などがある場合)という選択肢もある

令和4年の調査では、成年後見人等と本人との関係は、全体の約80.9%が親族以外となっており、親族が後見人になっているケースは全体の約19.1%にとどまっています。専門職後見人として司法書士や弁護士、社会福祉士などの専門家が選ばれている割合が多いようです。

預金口座の凍結の解除が目的で成年後見制度を利用し、その目的が解決したとしても、後見制度は途中でほぼやめられない仕組みになっています。原則として本人が亡くなるまで続きます。

不満があったり、相性が合わなかったりしても、専門職後見人を交代させることは難しいのが現状です。

後見人が就いている間は、本人の通帳や印鑑などは後見人が管理します。

また、後見人には通帳の残高などを家族に報告する義務はありません。

そして、最低12~24万円の年間報酬(本人の財産額により変動する)がかかり続け、全額本人の財産から払っていくことになります。

成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害等で判断能力が不十分な人の法的保護と支援を目的にした制度で、現在では2000年(平成12年)4月1日から改正施行された新しい成年後見制度になっています。

具体的には、判断能力が不十分になると、介護サービスを受ける場合の契約、銀行等での取引、遺産分割協議等が不可能又は困難となったり、悪徳商法の被害にあったりする可能性もあります。そこで、そのようなときに、本人に代わって法律行為を行ったり、本人の財産を管理したりすることによって、法的保護や支援をするというものです。

本人のため、財産の維持管理、生活、療養、介護に必要な手配をするための権限が与えられます。反面、これは義務でもあります。

「後見人」には、日常生活に関する行為(簡単な買い物等)を除く全ての法律行為に関する取消権、および、財産管理に関する代理権が与えられます。

「保佐人」には、重要な取引行為(民法13条1項)に対して同意権、取消権が与えられます。それ以外の行為についても、必要に応じて、本人の同意を得たうえで、家庭裁判所の審判により同意権、取消権が与えられることがあります。さらに、特定の法律行為につき、本人の同意を得たうえで、家庭裁判所の審判により代理権が与えられることもあります。

「補助人」には、本人の同意を得たうえで、家庭裁判所の審判により、重要な取引行為(民法13条)のうちの一部について同意権、取消権が与えられます。さらに、特定の法律行為につき、本人の同意を得たうえで、家庭裁判所の審判により代理権が与えられることもあります。

後見人等に、手術など医療行為に関する同意権は与えられていません。

この新しい成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の二種類があります。

- 法定後見制度:

- 認知症、知的障害、精神障害等で既に判断能力に問題が生じている人が対象となります。

- また、法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の三類型が用意されています。

本人が判断能力(事理弁識能力)を欠く常況にある場合…「後見」

本人の判断能力(事理弁識能力)が著しく不十分な場合…「保佐」

本人の判断能力(事理弁識能力)が不十分な場合…「補助」 - 法定後見制度を利用するには、家庭裁判所に申立てを行い審判を受ける必要があります。

- 申立人となれるのは、本人、配偶者、4親等内親族(4親等内の血族又は3親等内の姻族)、他類型の援助者(保佐人、補助人)、他類型の援助者の監督人(保佐監督人、補助監督人)、未成年後見人、未成年後見監督人、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、検察官、及び市町村長です。

- 任意後見制度:

- まだ判断能力があるうちに、将来、自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、後見人になってもらう者(任意後見受任者)を決め、その者との間で「任意後見契約」を結んでおくという制度(「任意後見契約に関する法律」)です。

- 契約締結後、本人の判断能力が不十分になった時点で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てて、任意後見監督人が選任された時から任意後見受任者は「任意後見人」として契約に定められた仕事を開始することになります。

代理人予約サービスを提供する銀行も出てきた。

認知症が悪化し、本人による手続きが難しくなる場合に備え、将来、本人の代わりに取引が可能な代理人をあらかじめ指定できるサービス→後見人制度を利用せずに済む可能性

三福祉士

福祉・介護業界には「社会福祉士」「介護福祉士」「精神保健福祉士」の3種の国家資格があり、通称「三福祉士」と呼ばれています。

社会福祉士(SW:social worker)

社会福祉士は、主に社会福祉施設や地域包括支援センター、社会福祉協議会、病院などでソーシャルワークを行っています。高齢者施設で働く社会福祉士は、生活相談員やソーシャルワーカー(SW)などとも呼ばれることもあります。 病院の場合はMSWと呼ばれる。

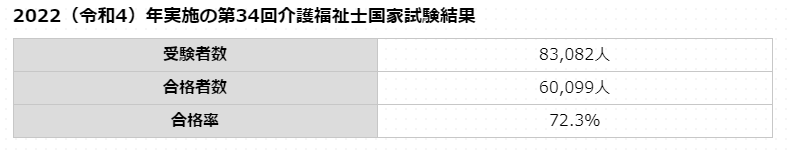

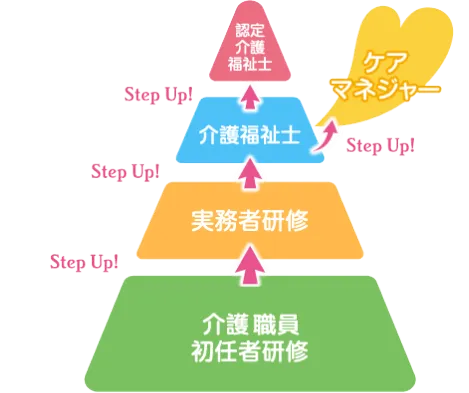

介護福祉士(CW:care worker)

社会福祉士と同じく「社会福祉士及び介護福祉士法」によって定められた名称独占の国家資格。

介護福祉士は、数ある介護の資格の中でも唯一の国家資格。

一度取得すれば、全国どこでも通用し、更新もないため一生ものの資格。

法律では「専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者」と定義されています。

介護福祉士は、主に高齢者施設や身体障害者施設等で介護業務・介護に関する指導などを行っています。高齢者施設で働く介護福祉士は、ケアワーカー(CW)や介護スタッフなどと呼ばれることもあります。

介護福祉士の主な仕事内容は以下の通りです。

・食事・入浴・着替え・排せつなどの身体介護を行う。

・調理や食事の準備・掃除・洗濯・買い物などの生活援助を行う。

・介護を必要とする方やご家族からのご相談を受け、適切な助言をする。

・介護を必要とする方の社会活動支援を行い、孤立しないように支える。

精神保健福祉士(PSW)

介護職

ホームヘルパー(訪問介護員)

ホームヘルパー(訪問介護員)は、訪問介護事業所(訪看ステーション)に所属している

日常生活を支援する範囲内での援助を提供するため、ごみ屋敷の片付けや日常を超えた家事・特定の行為は介護保険の対象外

- 利用者の自宅を訪問し、食事や排泄などの身体介護や、掃除、洗濯などの生活援助を行うことがが主な仕事

- 起床、就寝介助

- 服薬介助

- 食事の手伝い

- 入浴介助

- 車椅子への移乗、移動介助

- 通院、外出介助

- 買い出しのサポート

- 洗濯と掃除

- 社会参加の支援

- 調理や利用者以外の家事や、金銭や貴重品の取り扱いなど、日常生活以外の作業は原則としてヘルパーの業務範囲外

- ごみ屋敷の大掃除

- 利用者が使用していない部屋の掃除

- 草むしり、花壇の手入れ

- 窓・ベランダの掃除

- ペットの世話

- 換気扇の掃除

保健師

保健所や保健センターで、公衆衛生の向上のために働く職業。

健康診断の実施、病気の相談への対応、難病や感染病の調査・啓蒙活動など、人の健康を守るために幅広く活動する

病気を予防することが目標。

保健師は、看護師国家試験と保健師国家試験の両方に合格して保健師免許を取得する必要がある。

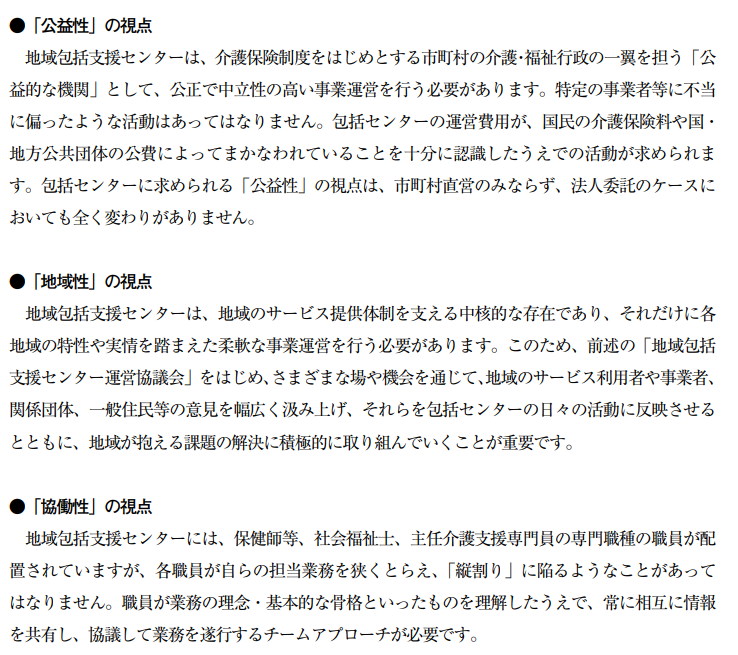

地域包括支援センター

地域包括支援センターの目的は、地域包括ケアを実現すること

地域包括ケアシステムの構築は市町村の責務ですが、その構築に向けての中心的役割を果たすことが包括センターに求められています。地域包括ケアシステムを構築し、かつ有効に機能させるために、保健師等、社会福祉士、主任介護支援専門員がその専門知識や技能を互いに活かしながらチームで活動し、地域住民ととも

に地域のネットワークを構築しつつ、個別サービスのコーディネートをも行う地域の中核機関として設置されている

- 人口2-3万に対し1か所設置される

フォーマル・インフォーマルとは

インフォーマルサービスは、家族や友人、地域コミュニティなどによる保険を用いない支援を指します。 これに対し、フォーマルサービスは専門的な介護や医療サービスなど、公的な保険を用いたサービス

生活保護

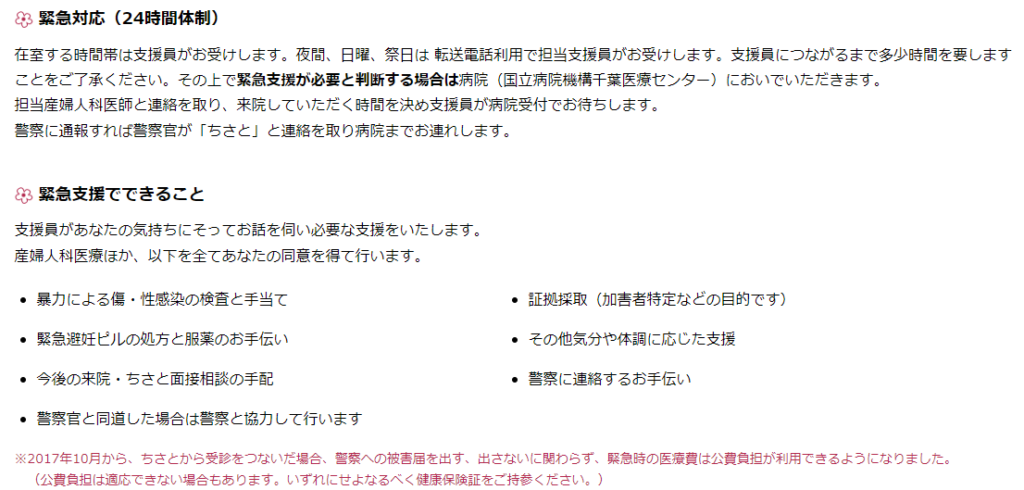

性暴力被害者支援センター

- NPO法人 千葉性暴力被害支援センター ちさと

- 「ちさと」では、国立病院機構千葉医療センター内にある、ちさとルームで電話相談や面接相談などの支援をしています

- https://chissat.sakura.ne.jp/

民生委員

完全ボランティア、無休、任期3年

ゴミ屋敷条例

ごみ屋敷問題は、自治体の条例に従って適切な対応がとられる場合があります。令和5年3月時点の環境省の報告によると、「ごみ屋敷条例」を制定している自治体は、全1,741市町村のうち101市町村と、全体のわずか5.8%です。具体的な措置として下記のものが挙げられます。

https://katazuke-kaitori.com/blog/11442/#:~:text=%E7%94%9F%E6%B4%BB%E6%8F%B4%E5%8A%A9%E3%81%AE%E7%AF%84%E5%9B%B2%E5%86%85,%E3%81%AE%E6%A5%AD%E5%8B%99%E7%AF%84%E5%9B%B2%E5%A4%96%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82