普段から感染症診療を専門としているのは、呼吸器内科や感染症治療科、集中治療室、救急医、プライマリケア医の先生です。

私も含めて普段から感染症診療に従事していない医療者は、新型コロナウイルスを含め感染症診療に必要な基礎的知識や経験を備えていません。

しかし今後の感染拡大によっては、専門医不在の病院にもCOVID-19患者の受け入れ要請がきたり、救急外来に疑い患者さんが直接受診する可能性も大いにあります。

都心部では急激な感染拡大に対応すべく、一般病院でも現在急ピッチでベッドや動線の確保、感染防御策などのシステム作りと人材教育を進めていますし、限られた病床を重症患者のために有効活用すべく軽症患者の受け入れ先を自宅やホテルへ移行する方向で準備を整えています。

自分もCOVID-19に罹患する可能性も十分考えられますし、専門外とはいえCOVID-19診療にあたる可能性も十分考えられます。

そこでCOVID-19に関する政府や学会の勧告、ニュースで耳にする用語をおさらいしました。

厚労省や国立感染症研究所、各学会のホームページを参考にしたので、情報の客観性は担保されていると思います。

あたらしい情報に随時更新していきます。

COVID-19とは

人に感染するコロナウイルス:

ヒトに蔓延している風邪のウイルス4種類、動物から感染する重症肺炎ウイルス2種類が知られる

コロナウイルスのサイズは100nm(=0.1μm)、ちなみにサージカルマスクの網目は3~5μmの粒子に対応

①風邪のコロナウイルス(4種)

風邪の10~15%(流行期35%)はこれら4種の風邪のコロナウイルスを原因とする

冬季に流行のピークが見られ、ほとんどの子供は6歳までに感染を経験する

②重症化肺炎ウイルス(2種)

SARS-CoVはコウモリのコロナウイルスがヒトに感染して重症肺炎を引き起こす

MERS-CoVはヒトコブラクダに風邪症状を引き起こすウイルス

種の壁を超えてヒトに感染すると重症肺炎を引き起こす

COVID-19(Coronavirus Disease 2019):

中国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルス“SARS-CoV2”による感染症のこと。

WHOが、このウイルスによる感染症のことを“COVID-19 ”と名付けた。

指定感染症に指定されたため、日本での検査費は行政検査のためすべて公費、全例調査対象

治療費も全額公費で賄われる(自己負担なし)

医師は診断後、直ちに最寄りの保健所へ届け出る必要がある

検疫法で隔離・停留が可能な感染症としても認定された

感染経路:

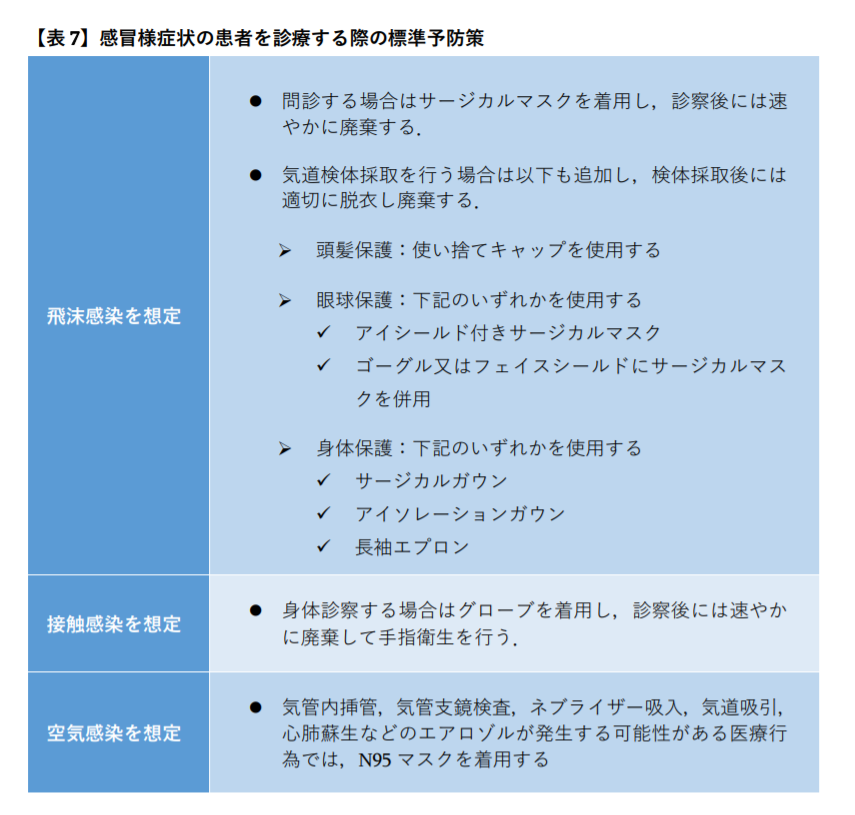

①飛沫感染(目の前の人の咳やくしゃみを吸い込むことによる感染)

②接触感染(飛沫に汚染された表面を触った手で、口や鼻、目を触ることによる感染)

③エアロゾル感染(医療現場で気管挿管などの専門的な医療処置を行う場合など)

エアロゾルが発⽣する医療⾏為(気管内挿管、気管⽀鏡検査、ネブライザー吸⼊、気道吸引、⼼肺蘇⽣など)は可能な限り陰圧環境下で⾏う

エアロゾルの状態で、新型コロナウイルスは空気中で3時間以上生存できる

新型コロナウイルスが物体に付着した場合、生存期間は物質の種類によって異なる

プラスチックやステンレスは3日以上、段ボール紙は1日、銅は4時間(医学誌NEJM)

※中国国家衛生健康委員会が公表した新型コロナウイルス感染症診療ガイドラインの中で、「密閉された空間で、高濃度の汚染されたエアロゾルに長時間さらされた場合には、エアロゾルによるウイルスの伝播は起こりうる」としている

感染時期:

Nat Med. April 15, 2020. He X et al. Temporal dynamics in viral shedding and transmissibility of COVID-19.

発症の2~3日前から次の人に伝播が可能となり、発症前0.7日が最も伝播しやすい

自身が感染しているかもしれないと思って行動する必要がある

また濃厚接触者の追跡は発症前にまで対象を広げる必要がある

NEJM. Journal Watch. April 23, 2020. “COVID-19 Might Be Most Transmissible in the Presymptomatic Period”

NEJMにも同報告が掲載されており、世界から注目されている

指定感染症:

感染症法によって定められた「既知の感染症で一から三類感染症と同様の危険性のあるもの」

2003年7月のSARS(重症急性呼吸器症候群)

2006年6月鳥インフルエンザ(H5N1)

2013年5月の鳥インフルエンザ(H7N9)

2014年7月のMERS(中東呼吸器症候群)に続き、5例目の指定感染症

2類感染症と同等の措置が必要となる

医師は直ちに報告義務があり、都道府県知事は患者に⼊院を勧告し、全国約400の指定医療機関への⼊院措置が⾏われる

患者には⼀定期間、就業制限の指⽰を出すことができる

⼊院中の治療費は公費負担

なお、緊急その他やむを得ない場合につき、感染症指定医療機関における感染症病床以外に⼊院させること、⼜は感染症指定医療機関以外の医療機関に⼊院させることが可能

症状、検査所見、臨床経過

潜伏期間:

1-14日(一般的には約5日)

ただし2次感染については発症2~3日前から起こりうるというコンセンサスで一致している

→従来のように発症した人だけマスクなどの感染対策を講じればよかったという常識が通用しない

この情報を受けてCDCは「無症状の患者や発症前の患者から感染が広がることがあるため、特に流行地域では、症状がなくてもマスクの着用を推奨する」と方針転換した

症状:

4日以上続く発熱(>37.5度)

中国での入院患者1099例の検討では、⼊院中に発熱が認 められたのは全体の約89%で、約10%は37.5℃以下だった

⼊院時に発熱を認めた症例は約44%

強いだるさ(倦怠感)

息苦しさ(呼吸困難)

嗅覚・味覚の異常

⼀部の感染者では、下痢や嘔吐などの消化器症状が主な症状となる場合がある

他覚所見として重要なのが呼吸困難感、SPO2、呼吸数

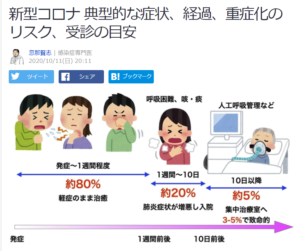

約2割の患者が肺炎を合併し重症化する

特に⾼齢者や基礎疾患がある場合は肺炎を合併しやすい

初期症状の発症から肺炎や呼吸困難に⾄るまで約 7 ⽇、⼊院や集中治療を要するまでがさらに約 3 ⽇(発症から10日)

新型コロナウイルス感染症の入院期間の中央値は11日間(中国)

医療従事者や救急隊員は、救急搬送するときや病着時に高流量酸素を投与すると大量のエアロゾルを発生し感染リスクが拡大する恐れがあるため注意する

全体の20%が重症化し、5%がICU入室、2-3%が死亡すると言われている

診断:

CT検査:

両側末梢のすりガラス様陰影

無症候性を含む軽症者でも画像変化が認められる

感度88%と高いという論文もある

※JCR 日本放射線科専門医会・医会よりCTを用いたスクリーニングについての勧告

「複数の医学論文で、PCR法陽性以前にCT所見が陽性になった例があり、CTが早期診断、スクリーニングに有用ではないか?」と報告されている。

これに対し、JCRは以下のように回答。

<要旨>

論文で発表されている「すりガラス影」を主体とするCT所見は本症に特異的ではない。

従ってCTで本症の確定診断を行うことはできない。

感染からどの段階で、CT所見が出現するかは現段階では不確定である。

従ってCT検査で陰性でも本症を除外することはできない。

スクリーニングとしてのCT検査は、院内感染対策などで本来の診療に影響する可能性。

<結論>

新型コロナウイルス肺炎に対するCT検査は、厚労省の示す受診基準を満たし、呼吸器や感染症の専門医による本症の診断もしくは疑い診断のもと、専門医が必要と判断した場合に、各医療機関で院内感染などに万全の対策を施した上で、施行することが望まれる。

Diagnostic Performance of CT and Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction for Coronavirus Disease 2019: A Meta-Analysis(RAdiology,2020,4,17)

CTの統合感度:94%

CTの統合特異度:37%

CTのPPV:1.5~30.7%と非常に低い(特に非流行地)

CTのNPV: 95.4~99.8%

RT-PCRの統合感度:89%

RT-PCRのPPV:47.3~96.4%

RT-PCRのNPV:96.8~99.9%

結論:非流行地(有病率<10%)ではCT検査によるスクリーニングはPPVが低くなり不適である

ただし、今後の国内流行度によっては入院時スクリーニングPCRや胸部CTも考慮される。

胸部レントゲン検査:

肺炎像が認められるのは半数程度のため診断にはほぼ無価値

PCR検査:

感度は低いが特異度は高い検査で、現在のところ新型コロナウイルス感染の診断に必須の検査とされる

検体としては、下気道由来検体(喀痰もしくは気管吸引液)が望ましいとされているが、下気道由来検体の採取が難しい場合は上気道由来検体のみでも可

ウイルスは主に下気道(肺の奥)にたくさんいるが、上気道にはそう多くないため陽性率が低くなる

感染者の喀痰ですら72%、鼻咽頭で63%、咽頭拭い検体では僅かに32%しかウイルスが検出されなかった(Wang W, et al. JAMA 2020 Mar 11. )

1回のPCRでは一定数の偽陰性者が出てしまう(感度70%)が、複数回のPCRによるスクリーニングは偽陽性患者を増やしてしまう

治療効果判定のために複数回行うことは、偽陰性を避けるために有用である(すでに陽性のため、偽陽性の増加は無視できる)

検査前確率が低い集団に無差別にPCR検査を行うと大量の偽陽性患者が出て医療崩壊してしまうため、検査前確率が高い有症状者に限定する必要がある

感度:30-70%程度とされている

特異度:99%以上

PCR検査は完全防御のうえ、陰圧室という特別な施設で検体を採取するよう推奨される

つまり、PCR検査は一般的な医療施設では実施が困難

臨床的に疑わしい症例は初回PCR陰性でも隔離解除せず、臨床経過を見ながら2回、3回と繰り返すことも考慮する。

”Saliva is more sensitive for SARS-CoV-2 detection in COVID-19 patients than nasopharyngeal swabs”(プレプリント)

・唾液検体からのSARS-CoV-2の検出の方が、鼻咽頭拭い液よりも優れている可能性がある

・入院患者および医療者の両検体を比較したところ、唾液は検出感度がより高く、かつ経過を通して一貫した結果が得られた

・自己採取でのばらつきも少なかった.

→鼻咽頭検体より感度も高く医療従事者の感染リスクも低い唾液検体採取が今後主流となる可能性が示唆された

抗体検査(血液検査):

抗体検査は精度が高く検査コストも安いが、抗体陽性になるまで時間がかかる

IgM抗体は現存の検査キットでは陽性率低い

IgG抗体は発症から9~12日では陽性率が52.4%にすぎず、発症後13日後から96.9%となる

国民の抗体保有率を調査できる

抗原検査:

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)抗原を短時間で検出可能。

現在、国内承認待ち。

迅速キット:

2019-nCoV検出蛍光リアルタイムRT-PCRキット(シスメックス)が国内薬事承認

新型コロナウイルスのRNAを約40分で検出することが可能となる

インフルエンザの鑑別:

インフルエンザ迅速検査の実施は慎重に検討する(というかする必要なし)

そもそもインフルエンザ感染の流行期はすでに脱している

インフルエンザ迅速検査は特異度が⽐較的⾼いものの、感度は60%程度

迅速検査陰性であってもインフルエンザを否定することができないしCOVID-19であった場合、感染の危険が非常に高い

重症度分類:

軽症:酸素投与不要

重症:酸素投与が必要

最重症:人工呼吸器、ECMO

積極的PCR検査の対象:

日本感染症学会より下記のとおり提案あり

絶対適応は「入院治療の必要な肺炎患者で、ウイルス性肺炎を強く疑う症例」

・院内・施設内感染時の濃厚接触者スクリーニング

・挿管をともなう手術、エアロゾルを発生しやすい処置を受ける患者の事前スクリーニング

・その他、医療現場が緊急性・重大性が高いと判断した事例

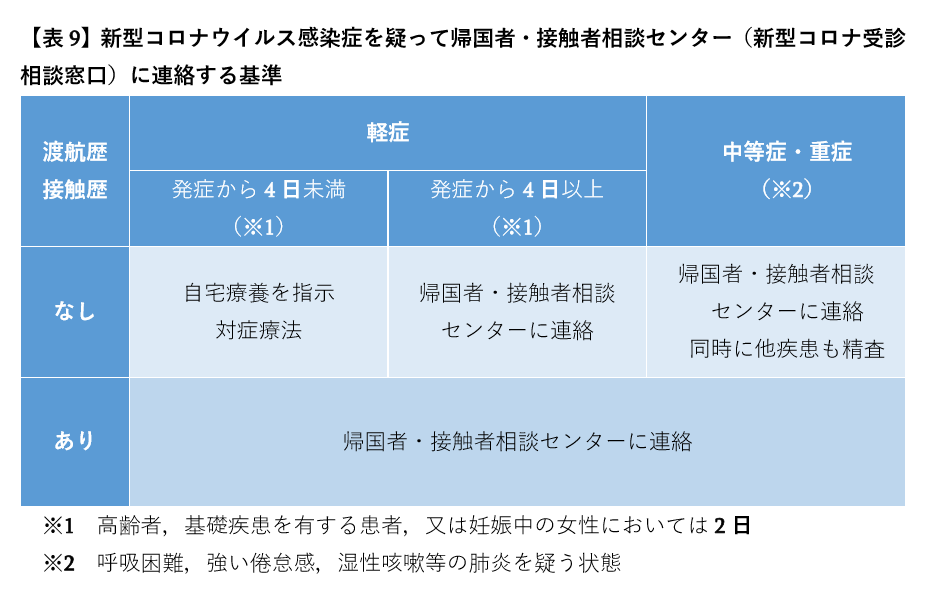

受診までの流れ:

新型コロナウイルス感染症が疑われる患者に対して最も重要なのは、検査結果のいかんに関わらず外出を控えるように指導すること

感冒様症状を呈した場合には、早期の医療機関受診を控え⾃宅療養を⾏う

⾃宅療養中は、1 ⽇ 2 回(朝・⼣)体温を測り、⼿帳やノートに体温と測った時間を記録しておく

⾃宅療養に不安があるときは、かかりつけ医療機関に定期的に電話するなどして経過を伝え、担当医のアドバイスを仰ぐ

症状が 4 ⽇以上(⾼齢者、持病、妊娠では 2 ⽇以上)続いたら「帰国者・接触者相談センター(新型コロナ受診相談窓⼝)」へ電話相談

帰国者・接触者外来(COVID-19対応可能な医療機関)を紹介→PCR検査を施行(下記参照)

医療機関側は、外来に感冒様症状の患者が来院した際に、他の患者と同じ空間に滞在しないような対策も必要

外出の際にはマスクを着用し、公共交通機関の利用を避けての受診を推奨する

PCR検査の実際:

3月6日以前は行政検査として地方衛生研究所や国立感染症研究所、各保健所が実施

3月6日から保険適用開始となり保健所を介さず医師の判断で直接検査機関等に検査委託できる

院内感染防止、精度管理の観点から、PCR検査は感染症指定医療機関、帰国者・接触者外来又は帰国者・接触者外来と同様の機能を有する医療機関として都道府県が認めた医療機関に限定して実施

今後の感染爆発時には、行政検査だけでは対応不能となることが想定され民間検査機関の検査能力の増強につなげる

濃厚接触の定義:

国立感染症研究所 (2020年4月21日付)

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)感染者と接触した日のはじまりを「発病した日」から「発病した日の2日前」に

濃厚接触と判断する目安を「2メートル以内の接触」から「1メートル以内かつ15分以上の接触」にそれぞれ変更

国立感染症研究所 (2020年2月6日付)

①新型コロナウイルス感染症が疑われる者と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者

②適切な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護若しくは介護していた者

③新型コロナウイルス感染症が疑われる者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者

④その他:手で触れること又は対面で会話することが可能な距離(目安として2メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と接触があった者(患者の症状やマスクの使用状況などから患者の感染性を総合的に判断する)

下記、医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド(日本環境感染学会)も参照

入院管理:

医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド(日本環境感染学会)

患者は個室に収容する

陰圧室は必須ではない

病室外への移動は医学的に必要な場合のみに限定し、患者はサージカルマスクを着⽤する

環境消毒にはアルコールや0.05%の次亜塩素酸ナトリウムが有効

糞便からもウイルスが検出されるため、感染者が使⽤したトイレの便座や ⽔道のハンドルも消毒の対象

陰圧室での対応が難しい場合は、通常の個室で管理し室内の換気を適切に⾏う(少なくとも6回/時以上)

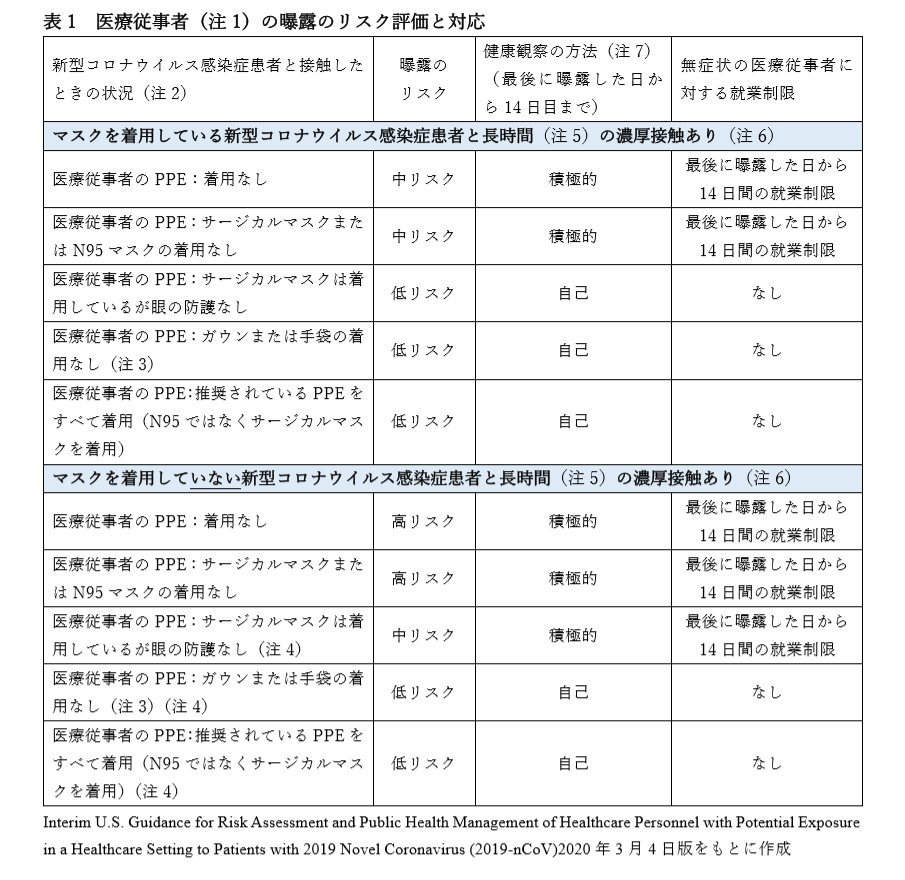

職員の感染防御・体調管理:

医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド(日本環境感染学会)

対応を⾏ったすべての医療従事者が⾃宅待機や就業制限の 対象になるわけではない

個々の状況に応じて曝露のリスク評価を⾏い、健康状態のモニタリングや就業制限の必要性を判断する

医療従事者が曝露されたとしても、すぐにPCR検査の対象となるわけではない

曝露後早期であれば検出感度は低いことが予想されるため、まずは検査に依存せず、感染対策上の観点から就業制限等を含めた対応を優先させる

注1 医療従事者 ここでいう医療従事者とは、医療機関で勤務するすべての職員を指す。

注2 記載されているPPE以外のPPEは着⽤していたと考える。例えば「眼の防護なし」とある場合は、それ 以外の推奨されるPPE(マスク、⼿袋、ガウン)は着⽤していたと考える。

注3 体位変換などの広範囲の⾝体的接触があった場合は中リスクと判断する。

注4 医療従事者が⼤量のエアロゾルを⽣じる処置(下記)を実施した場合やこれらの処置を実施中の病室内に 滞在した場合は中リスクと判断する。 エアロゾルを⽣じる処置とは、気管挿管・抜管, NPPV 装着, 気管切開術, ⼼肺蘇⽣, ⽤⼿換気, 気管⽀鏡 検査、ネブライザー療法、誘発採痰などを指す。

注5 接触時間 ここでいう接触時間の⻑さは以下を⽬安とする。 ⻑時間:数分以上 短時間:約1〜2分

注6 濃厚接触 ここでいう濃厚接触とは以下のいずれかを指す。

a) COVID-19患者の約2メートル以内で⻑時間接触する(例えば、ケアを⾏う、または、2メートル 以内に座って話しをするなど)

b) 個⼈防護具を着⽤せずに患者の分泌物や排泄物に直接接触する(例えば、咳をかけられる、素⼿で使⽤済みのティッシュに触れるなど)濃厚接触の有無を判断する際は、接触した時間(⻑いほうが曝露の可能性が⾼い)、患者の症状(咳がある場合は曝露の可能性が⾼い)、患者のマスク着⽤の有無(着⽤していれば⾶沫による他者や環境の汚染を効果的に予防することができる)についても考慮する。

以下の状況では、患者のマスク着⽤の有無にかかわらず、医療従事者が推奨される個⼈防護具を着⽤していない場合でも低リスクと考えられる。

・ 受付で短時間の会話を交わした場合

・ 病室に短時間⼊ったが患者や分泌物/排泄物との接触がない場合

・ 退院直後の病室に⼊室した場合

患者のそばを通りかかったり、病室に⼊らず、患者や患者の分泌物/排泄物との接触がない場合、リスクはないと判断する。

注7 健康観察の⽅法 以下の⼆つの⽅法がある。

いずれの場合も症状(発熱または呼吸器症状)が出現した時点で直ちに他の⼈から離れ(マスクがあれば着⽤し)、医療機関の担当部⾨に電話連絡のうえ受診する。

積極的:医療機関の担当部⾨が曝露した医療従事者に対し、発熱または呼吸器症状の有無について 1 ⽇ 1 回、電話やメール等で確認する。

⾃⼰:曝露した医療従事者⾃⾝が業務開始前に発熱または呼吸器症状の有無を医療機関の担当部⾨に報告する。

治療:作成中

人工呼吸器:

日本集中治療学会:COVID-19 重症患者に対する⼈⼯呼吸管理に関する注意点

1. COVID 重症患者の特徴

a) 呼吸困難感出現から数時間で重症化する場合がある

b) 放射線画像と肺酸素化能はしばしば乖離する

c) 病態として中等度から重度の ARDS を呈する

d) 死腔換気の増加により分時換気量が⼤きい(10−14L/分)

e) 呼気が延⻑し CO2排出に難渋する症例がある

f) 吸気努⼒が亢進している(特に⼈⼯呼吸開始早期)

g) 鎮静薬に対し抵抗性を⽰す症例がある

h) 経過中喀痰分泌物が増加し気道閉塞をきたす症例がある

2. 上記特徴を踏まえた対策

a) 酸素療法が必要な患者は直ちに気管挿管できる体制のもと呼吸状態と酸素化をモ ニタリングする

b) 画像だけで病態を判断しない

c) 原則として ARDS network の低容量換気戦略を⽤いるが、循環に注意しながらよ り⾼い PEEP(10−14cmH2O)を使⽤する

d) アシスト/調節換気モード、1回換気量 6-8ml/kg *とし、吸気時間は 1 秒未満と して換気回数(20-25 回/分)で調整する * 予測体重を⽤いる。予測体重の計算式は下記の通り。 男性:50+0.91×[身長(cm) -152.4] 女性:45.5+0.91×[身長(cm) -152.4]

e) 肺 保 護 戦 略 を 優 先 し た 上 で PaCO2 の ⾼ 値 は あ る 程 度 許 容 す る Permissive hypercapnia で対応し pH7.25 以上を維持する。

f) 肺傷害の原因となるため⼈⼯呼吸開始から 48 時間は筋弛緩を併⽤した深鎮静を積 極的に⾏う。しかし、漫然と深鎮静を続けることは⼈⼯呼吸器関連肺炎のリスクを ⾼めるため推奨できない。

g) 鎮痛・鎮静管理においては単独薬剤による⾼⽤量投与は避け、鎮痛のため⿇薬と複数の鎮静薬を併⽤する。RASSで鎮静効果を評価し投与量を調整する。鎮痛薬には フェンタニルかモルヒネ、鎮静薬にはプロポフォール、デクスメデトミジン、ミダゾラムがある。それぞれ上限量を決め、RASS で鎮静効果を評価し投与量を調整する。投与量などは参考⽂献参照のこと。

h) 気道閉塞時の呼吸パターンに留意し、必要時は吸引を⾏う。

3. 2の c-f の対策で換気が維持できない場合

c) リクルートメントや腹臥位療法は COVID-19 重症例で有効である。経験のない施設は独⾃に⾏うのではなく専⾨医に相談する。腹臥位療法が実施できない場合は ECMO の適応につき相談する。

d) 鎮静を⼀時的に深める。換気設定につき専⾨医に相談する。

e) pH <7.25 かつ管理に難渋する⾼⼆酸化炭素⾎症の場合はECMOの適応につき相 談する。

f) 筋弛緩が中⽌できない場合は専⾨医に相談する。 ⼈⼯呼吸療法に⾏き詰まった時や ECMO を考慮する場合は「⽇本 COVID-19 対策 ECMO-net」のコールセンターが利⽤できる。

日本集中治療学会:新型コロナウイルス肺炎患者に使⽤する⼈⼯呼吸器等の取り扱いについて

感染対策や呼吸器選択、配管等に関する提言

ECMO:

COVID-19 による重症呼吸不全ECMO治療状況2020 年4 月12 日集計(日本 COVID-19 対策 ECMOnet)

これまでのECMO 治療患者 75 名(2週間で1.9倍に増加)性別 男性が85%

ECMO治療終了 36名そのうち回復 25名(69%)死亡 11 名(31%)治療継続中 39 名

BCG:有効性は不明

ワクチン:未開発

ファビピラビル(アビガン):日本の富士フイルムメディカルが開発、インフルエンザ治療薬、治験中

レムデシビル(エボラウイルス治療薬):

クロロキン(日本ではヒドロキシクロロキン):

ロピナビル/リトナビル配合剤(HIV治療薬、カレトラ):

シクレソニド(喘息治療薬、オルベスコ):

IL-6阻害薬:

回復者血漿:

ナファモスタット(フサン):

イベルメクチン:

いずれも研究段階でまだ明らかな治療成績は不明。

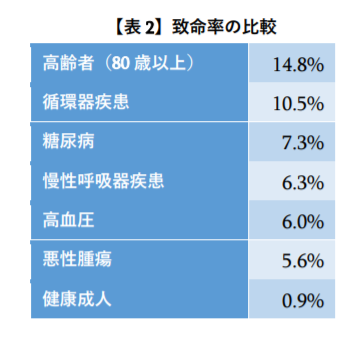

予後:世界全体での死亡率6.1%

感染爆発が起これば、ベッド数や人工呼吸器(日本には約1万3千台、ほぼ海外からの輸入品)、ECMO(総合病院でも1~2台程度)の絶対的不足に陥り、本来なら救命できたはずの患者さんも十分な治療を受けられず大量の死者が発生しかねない。

それだけではなく、COVID-19により医療崩壊をきたすと交通外傷や心筋梗塞、脳卒中、がんなどほかの疾患の救急搬送や病院の受け入れ、治療もままならなくなりさらに大量の死者を招く恐れすらある。

Baseline Characteristics and Outcomes of 1591 Patients Infected With SARS-CoV-2 Admitted to ICUs of the Lombardy Region, Italy(JAMA,2020,4,6)

イタリアロンバルディア地方でICUに入院したCOVID-19確定例1591人の検討

・地方全体の陽性患者は1万7713人で、そのうちの9%がICUに入院した

・性別は82%が男性

・ICU入室者の年齢中央値は63歳

・ICU入室者の88%が挿管人工呼吸もしくはNPPVを要した

・ICUでの死亡率は26%(ただしICU入院中が920人いる中間解析データ)、転機が判明している人に限ればICU死亡率61%

しかし抗体検査により、地域によっては無症状感染者が人口の25%~50%いる可能性が示唆された

米スタンフォード大が抗体検査による推定感染者数をもとに致死率を計算したところ、サンタクララ郡の致死率は0.12~0.2%となった

ロサンゼルス郡の場合も、致死率は0.1~0.2%と発表されている

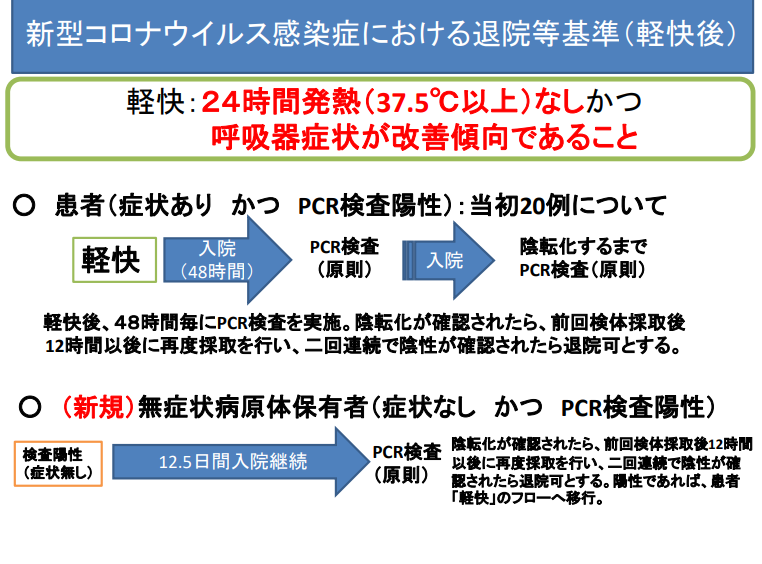

退院・就業制限の基準:

日本感染症学会:新型コロナウイルス感染症に対する臨床対応の考え方

退院基準と退院後のフォローアップについて

全身状態および呼吸器症状が改善し、血液検査および画像所見の改善をもって退院を考慮する。

症状の軽快後も PCR 検査の陽性が持続する症例を考慮し、症状の改善を指標とする退院基準を考える必要がある。

退院後も2週間は電話連絡などによる健康チェックを行い、この間はできるだけ外出を控えるように指導する。

厚労省:退院及び就業制限の取扱いについて(2020年2月6日改定)

新型コロナウイルス感染症の患者について、法第 26 条において準用される法第 22 条の「症状が消失したこと」とは、37.5度以上の発熱が 24 時間なく、呼吸器症状が改善傾向であることに加え、48 時間後に核酸増幅法の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した 12 時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合とする。

上記の核酸増幅法の検査の際に陽性が確認された場合は、48 時間後に核酸増幅法の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した 12 時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認されるまで、核酸増幅法の検査を繰り返すものとする。

WHO基準ではPCR検査が不可能の場合、症状改善後さらに14日間隔離継続したのちに(PCR検査の陰性が確認できなくても)退院可能と判断している。

また、無症状病原体保有者については、12.5 日間の入院の後、核酸増幅法の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した 12 時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合とする。

上記の核酸増幅法の検査の際に陽性が確認された場合は、48 時間後に核酸増幅法の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した 12 時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認されるまで、核酸増幅法の検査を繰り返すものとする。

なお、患者が再度症状を呈した場合や無症状病原体保有者が新たに症状を呈した場合は、37.5 度以上の発熱が 24 時間なく、呼吸器症状が改善傾向となるまで退院の基準を満たさないものとする。

厚労省:就業制限に関する基準

法第 18 条の「まん延を防止するため必要があると認めるとき」とは、新型コロナウイルス感染症患者又は無症状病原体保有者が就業しようとする場合とする。

なお、第1の退院に関する基準を満たす場合は、同条の規定の対象者ではなくなるものとする。

外来・救急対応:作成中

救急搬送:

PPE装着の救急隊により搬送、必要時にはN95マスクも検討。

挿管:

麻酔科学会:COVID-19疑い、診断済み患者の麻酔管理、気管挿管について

・咳嗽反射を避ける。筋弛緩薬を用いて迅速導入(=換気しない)が望ましい。

・呼吸回路に高性能疎水性フィルター(人工鼻)を用いる。

・マスクを患者の顔に密着させる。

・閉鎖式吸引カテーテルを使用する。

・ビデオ喉頭鏡を準備する。(ディスポーザブル製品も考慮)

・COVID-19 診断患者の手術は、できる範囲で陰圧管理が可能な手術室を使用する。

・区域麻酔で可能な手術は、区域麻酔で行う(患者への外科用手術マスク装着が必要)

・抜管後は、患者に外科用マスクを装着し、その上から酸素マスクを装着する。

・抜管後の回路、特に人工鼻より患者側の器具、および口腔内吸引器具は、密閉可能な袋に入れてから廃棄ボックスに入れる

・担当麻酔科医から手術室外で待機する医師による患者全身管理継続が円滑にできる工夫を行う。

内視鏡検査:

日本内視鏡学会:新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への消化器内視鏡診療についての提言

上部消化管内視鏡検査はもちろん、糞便からのウイルス排出の可能性も指摘あり、下部消化管内視鏡検査における潜在的な感染リスクもある。

少なくとも緊急事態宣言の期間中は、下記ハイリスクに該当しないローリスクの患者であろうと緊急性のない消化器内視鏡診療の延期・中止を強く勧める。

このことは、個人防護具の節約のためにも極めて重要。

ローリスクの場合であってもPPEによるゴーグルまたはフェイスシールド、キャップ、長袖ガウンを着用する(できれば毎症例で交換が望ましい)。

ジャクソンスプレーなどを用いた咽頭局所麻酔の際にも咳嗽を誘発しエアロゾルを発生させる可能性はあり、可及的にエアロゾルを発生させない配慮が必要。

PCR陽性患者ならびに下記ハイリスク患者に対して緊急の消化器内視鏡診療が必要な場合は、各施設基準に則り施行する。

- 感冒症状や37.5℃以上の発熱。

- 2週間以内の新型コロナウイルスの患者やその疑いがある患者との濃厚接触歴。

- 2週間以内の感染多発地域への渡航歴(感染地域は日々拡大していますので、アップデートされた情報に基づいて各施設で対処してください)。

- 強い倦怠感や息苦しさ。

- 明らかな誘因のない味覚・嗅覚異常。

- 明らかな誘因なく4−5日続く下痢等の消化器症状。

気管支鏡検査:

日本呼吸器内視鏡学会:

1 . 対面式のジャクソンスプレー を用いた 局所麻酔は行わな い

2 . 8%キシロカインスプレーを用いて口腔咽頭麻酔をおこなう

3 . 鎮静剤(ベンゾジアゼピン、オピオイドなど)の全身投与を行う

4.ある程度の鎮静が 得られた時点で気管支鏡を挿入し、声帯が見えた位置で気管支鏡の鉗子孔より 1%キシロカインをゆっくりと注入・散布し、喉頭から気管の麻酔を行う

CPA対応:

心肺停止(CPA)症例(病院前診療を含む)に対する新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策について

基本的考え方

① 心停止前の発熱も呼吸器症状も否定できる場合

• スタンダードプレコーションによる通常対応を行う

② 心停止前の発熱または呼吸器症状のエピソードが聴取できる場合

• 通常の眼・鼻・口を覆う個人防護具(アイシールド付きサージカルマスク,あるいはサージカルマスクとゴーグル/アイシールド/フェイスガードの組み合わせ),ガウン,手袋に,N95マスクを追加する

③ 心停止前の発熱や呼吸器症状についての情報が不十分な場合

• 推定される心停止の原因,地域での流行状況,N95マスク等の需給状況を鑑みて総合的に判断する

付記

• 上記の②もしくは③で感染曝露の危険性が高いと判断した場合,術者・介助者の必要最少人数でエアロゾル発生リスクの高い気道異物除去や気管挿管などの処置を行い,それ以後に診療に参加する人員はサージカルマスク対応とする

• ビデオ喉頭鏡などの非直視下デバイスは,挿管時の術者への体液曝露を低減させ感染リスク低下が期待される(Can J Anaesth. 2020 Feb 12. PMID: 32052373)

• 個人防護具を着用中または脱衣時,眼・鼻・口の粘膜に触れないように注意し,併せて脱衣後の”手洗い・手指消毒”は必須である

• 特に髪を触りやすい方は,キャップなどをかぶることを推奨する

• 保健所への届出や検査は,地域の実情に応じて事前に各施設で対応を協議しておく

例)事後の対応として,原因不明の肺炎 ARDS と診断→保健所に相談

AHAからの暫定ガイドライン:AHAの他、米国小児科学会、米国麻酔学会、米国麻酔科学会、米国救急医学会が作成に関与

- 救助者の新型コロナウイルスへの曝露を減らすため、CPRを実施する部屋および現場には患者ケアに不可欠な人員のみを入れる

- エアロゾルへの曝露リスクがより低い酸素化および人工呼吸の手法を優先する。

ウイルスの空気中への拡散を最小限にとどめるため、全ての機械的換気ならびに気管挿管時(早期、成功後)のHEPAフィルターの使用が重要である - 蘇生処置の開始および継続の妥当性を検討する。

医療・救急医療の関連組織は第一線に従事するスタッフのためにCOVID-19患者の生存可能性に関わる要因を加味した、CPR開始および中止の妥当性を判断するための指針を策定する - バイスタンダー本人が希望し、遂行が可能であれば、CPRや除細動を奨励する(特にバイスタンダーが心肺停止したCOVID-19患者と濃厚接触した家族である場合)。家庭外の心肺停止例にCPRを行う場合は、救助者および/または心肺停止例の口や鼻をフェースマスクや布で覆い、胸骨圧迫のみによるCPR(hands-only CPR)を実施する

The Importance of Addressing Advance Care Planning and Decisions About Do-Not-Resuscitate Orders During Novel Coronavirus 2019 (JAMA,2020,March,27)

論文は、一般にDNARを考慮するときは3つの状況があると述べている。

(1)患者または代理意思決定者が、心臓が停止した場合に患者がCPRを望まないことを明確に理解し、伝えることができる場合(あるいは事前指示書がある場合)

(2)患者または代理意思決定者が、臨床医からのCPRの中止の推奨に従うことができる場合

(3)CPRが効果的であるとは考えられない状況において、臨床医が一方的にDNRを行うことを決定する場合

院内感染対策:

急増している院内感染にどう対応すべきか

不足するPPE物品の再利用に関する指針:

厚労省:N95 マスクの例外的取扱いについて(2020/4/10)

○ 滅菌器活用等による再利用に努めること(※1「N95 マスクの再利用法」参照)。

○ 必要な場合は、有効期限に関わらず利用すること。

○ 複数の患者を診察する場合に、同一のN95 マスクを継続して使用すること。

○ N95 マスクには名前を記載し、交換は 1 日 1 回とすること。

○ KN95 マスクなどの医療用マスクも N95 マスクに相当するものとして取り扱い、活用するよう努めること(米国 FDA は、KN95 マスクなどの医療用マスクの使用方法に関して緊急使用承認(EUA)が与えられたところ。)

※1 N95 マスクの再利用法

・過酸化水素水プラズマ滅菌器を用いた再利用法

米国において、一部メーカーと規制当局との連携により、手術器具の滅菌などに用いられている過酸化水素水プラズマ滅菌器の使用により、N95 マスクの滅菌及び再利用が可能であると示唆されていることを踏まえて対応すること。

ただし、3回の再利用でN95 マスクの換気能が低下するため、再利用(滅菌可能回数)は 2 回までにすること。

なお、N95 マスクは医療機器ではないため、当該滅菌器の添付文書の記載にかかわらず、その使用は差し支えない。

・過酸化水素水滅菌器を用いた再利用法

米国において、一部メーカーと規制当局との連携により、手術器具の滅菌などに用いられている過酸化水素水滅菌器の使用により、N95 マスクの滅菌及び再利用が可能であると示唆されていることを踏まえて対応すること。

10 回までの再利用が可能

・1人に5枚のN95 マスクを配布し、5 日間のサイクルで毎日取り替える再利用法

新型コロナウイルス感染症はプラスチック、ステンレス、紙の上では 72 時間しか生存できないことが報告されていることから、N95 マスクを 1 人につき5枚配布

するとともに、使用したものを通気性のよいきれいなバッグに保管し、毎日取り替えて 5 日間のサイクルで使用すること。

※N95マスクのアルコール消毒は性能が著しく劣化するため禁忌

N95マスクでの劣化は、その粒子捕集メカニズムにあると考えられる。

すなわち、粒子捕集の多くの部分が素材の目の細かさによっているのではなく、静電気等の分子間力によっているため、アルコールが静電気成分を弱めるなどの働きをしたものと考えられる。

一方で不織布(サージカルマスク)は、その点で性能が分子間力に頼る割合が少なかったのかもしれない。

N95マスクは、連続8時間の装着後でも、あるいは保存10年経過した古いものでも性能はほとんど新品と変わらなかったことを、我々は確認していることを参考までに付記します。

提言者:西村 秀一氏(国立病院機構仙台医療センター臨床研究部ウイルスセンター、4/24日経メディカルオンラインより)

今後の見通し:作成中

ワクチン普及までおよそ18か月とされる

自然免疫の獲得、ワクチン普及まではSocial Distancingの継続が必要とされている

各学会からの勧告・推奨:

日本環境感染学会:医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド

地域の流行状況によるが、PCR 検査の原則適応は、「入院治療の必要な肺炎患者で、ウイルス性肺炎を強く疑う症例」とする。

軽症例には基本的に PCR 検査を推奨しない。

日本消化器内視鏡学会:内視鏡は行わないことを推奨

日本プライマリケア連合学会:診療所・病院のプライマリ・ケア初期診療の⼿引き

日本感染症学会:

⽇本集中治療医学会:ECMO等集中治療に関する相談

救急外来部門における感染対策検討委員会:心肺停止(CPA)症例(病院前診療を含む)に対する新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策について

(日本救急医学会、日本環境感染学会、日本感染症学会、日本臨床救急医学会、日本臨床微生物学会、5学会合同ワーキンググループ)

日本外科学会:陽性患者の腹腔鏡手術はエアロゾル発生リスクあり

日本麻酔科学会:COVID -19 に関する緊急提言

COVID-19疑い、診断済み患者の麻酔管理、気管挿管について

日本産科学会

日本緩和医療学会COVID-19特別ワーキンググループ

COVID-19関連用語

PPE(Personal Protective Equipment)=個人防護具:

着用手順①ガウン②N95(→再利用)+サージカルマスク+フェイスシールド③キャップ④手袋の順に装着

飛沫感染と飛沫核感染(空気感染):

粒子径が5μm以上か、5μm未満かで区別される

飛沫はすぐに地面に落ちる(>5μm)

飛沫核(<5μm)は空気中に長く浮遊して感染する(=空気感染、麻疹やVZV、結核)

エアロゾル:

気体中に浮遊する微小な液体または固体の粒子と周囲の気体の混合体

空気中に浮遊する直径が0.001μmから100μmの粒子の総称(→かなり幅が大きい)

※空気中に存在する様々な直径の粒子が、サイズからいえばエアロゾルに該当し、飛沫も飛沫核も、エアロゾルと呼ばれることがあり、国際的には、飛沫感染と飛沫核感染の境界となる粒子径さえも統一されていない。ただし、世界中で認識が一致しているのは、咳やくしゃみとともに放出される大きな粒子は、短い距離しか飛ばず、短時間で床に落ちるが、小さくなった粒子は長時間空気中に

留まり続け、部屋中に広がって空気感染を引き起こす、という点。

Social Distancing:

咳やくしゃみ等によるウイルスを含んだ飛沫(5μm以上)の到達距離は、空気中で1~2m以内といわれている。

お互いに手を伸ばしたら届く距離、つまり、少なくとも2メートル以上離れることが感染症の拡大を防ぐための目安とされる。

スーパースプレッダー:

感染症を引き起こす病原体に感染したホストのうち、通常考えられる以上の二次感染例を引き起こす者を指す

自分以外の多くの人へ感染を拡大させることから、感染症コントロール・感染症疫学上での大きな懸念材料となる

スーパースプレッダーとなる人の特徴は不明

感染者の8割は人への感染はないため、スーパースプレッダーへの対策が重要

クラスター:

患者間の関連が認められた集団

オーバーシュート:

爆発的な感染拡大

サージカルマスク:

米国食品衛生局FDA規格に合格したマスク

サージカルマスクとしての基準はBFE95%(=4~5μmの粒子を95%カット)以上と規定される

飛沫(=5μm)の飛散を防止する

N95マスク:

NIOSH(米国労働安全衛生研究所)規格に合格したマスク

サージカルマスクよりもさらに小さい粒子(0.1~0.3μm)を95%以上カットする

N95マスクの役割は空気感染源を捕集し、着用者の呼吸器感染のリスクを低減すること

医療従事者が新型コロナウイルス感染陽性者に接触する際に必要

目が細かいため呼吸がしづらく長時間の装着はかなりつらい

KN95マスク:

中国の規格、性能はN95マスクとほぼ同等とされる。

このたび、FDAにもN95マスクと同等として認可され米国内病院でも使用許可がおりた。

アメリカ大手製薬企業3Mが中国向けのKN95も製造している。

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針:

「国民の生命を守るため、新型コロナウイルス感染症をめぐる状況を的確に把握し、政府・地方公共団体・医療関係者・専門家・事業者を含む国民が一丸となって、新型コロナウイルス感染症対策をさらに進めていくための対策を現時点で整理し、対策を実施するにあたって準拠となるべき統一的指針」という位置づけ

- 患者増等見据え、「一般医療機関での外来診療」や「一般病床での感染患者受け入れ」を

- 3つの密の回避や面会制限などで、医療・介護従事者が感染源とならないよう留意

3月28日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定された

4月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項に基づく緊急事態宣言発令に伴い改訂された

PCR検査:

新型コロナウイルスの診断に用いられるPCR検査について、令和2年3月6日から保険適応開始

医療機関の医師が必要と判断すれば、保健所を介さずに検査できるようになった

一般的には全国に884ある「帰国者・接触者外来」で実施する

布製マスク:

布製マスクは、せきやくしゃみなどの飛散を防ぐ効果があることや、手指を口や鼻に触れるのを防ぐことから、感染拡大の防止に一定の効果がある

また、マスクを着用し、喉・鼻などの呼吸器を湿潤とすることで風邪等に罹患しにくくなる効果もある

さらに、洗濯することで繰り返し利用することができるため、店頭でマスクが手に入らないことに対する国民の不安の解消や、増加しているマスク需要の抑制という観点からも有効(厚労省ホームページより)

事業継続計画(Business continuity planning, BCP):

緊急事態が発生したときに、企業が損害を最小限に抑え、事業の継続や復旧を図るための計画

衛生管理:

車のカーナビ画面、スマホ画面は細菌やウイルスが付着しやすく要注意

前述のとおりプラスチック表面のウイルスは3日間程度生存可能

消毒:

手指消毒はアルコール(>70%)

環境消毒は煮沸(80℃の熱水10分間)や次亜塩素酸ナトリウム(0.05%)

プレプリント(査読前論):

査読を通過する前の論文のこと

プレプリントを記録・公開するリポジトリをプレプリントリポジトリといい、これをホストするサーバーはプレプリントサーバーという

医学の分野ではJMIR PreprintsやMedArXivがある

未来に向けて

感染爆発寸前というところで緊急事態宣言を発令した日本。

日本政府は、海外のような都市封鎖という選択をあえてしませんでした。

日本人独特の精神論に国の存亡を賭けた格好です。

首都東京は、政府が主導する「国民の善意による自粛」が功を奏し平日休日ともに閑散としているようです。

まだまだ感染者の減少には程遠いかもしれませんが、今後の新規感染者の動向に期待が持たれます。

また、ワクチンや検査機器開発、そして治験の研究も過去に類を見ないほどの急ピッチで全世界規模で進んでいます。

まさに人種を超え人類が一丸となって新型コロナウイルスに立ち向かっています。

そして、COVID-19が世界で初めて報告され、2500人以上が死亡した中国湖北省武漢市では、新規感染者が減少したため2か月半にわたる都市封鎖が解除されました。

COVID-19にただ怯えるだけだった人類にとって、未来に活路を見出す久しぶりの明るいニュースです。

サッカーの本田圭佑選手が自身の公式ツイッターで

「ずーっと政府に文句を言う?違うでしょう。僕らが1人1人、政府が救えない人を支えられるかでしょう」

と私見を述べています。

この言葉には、私自身が「ハッ」とさせられました。

たしかに、ぜんぶ政府の責任だと決めつけるのは簡単ですが、それで助かる命が増えるわけではありません。

私は以前から評論家という職業が嫌いだと思っていました。

「人のしたことに文句を言うだけでは何も生まれない」、と考えていたからです。

みんなができることを少しずつやることこそが、危機的状況のいま求められることなのだと本田選手の言葉で改めて気付かされました。

コメント