小脳失調

大脳小脳→運動失調=随意運動の障害()

前庭小脳→

脊髄小脳→

小脳のフィジカル

①運動失調(測定障害、運動分解、反復拮抗運動不能、企図振戦、協働運動不能、時間測定障害)

②筋緊張の低下(=麻痺のない筋緊張低下)、脊髄ショックでも生じる

③構音障害

④眼振

- 大脳小脳の診察

- 上肢

- 下肢

- 脊髄小脳の診察=立位・歩行

言語障害

言語障害(言葉が出ない、ろれつが回らないなど)には失語症と構音障害がある

●失語症:

大脳の言語領域が障害され、言葉がうまく使えなくなる状態

失語症になると、「話す」ことだけでなく、「聞く」「読む」「書く」ことも難しくなる

運動性失語(ブローカ失語)

感覚性失語(ウェルニッケ失語)

全失語

●構音障害:会話の内容は正確だが、舌や口唇の運動麻痺によりろれつが回らない状態

瞳孔異常

瞳孔不同

瞳孔不同は求心路障害では生じない

定義的には0.4㎜以上の差をいう

昏睡(GCS<7)+瞳孔不同(>1㎜)では頭蓋内病変の可能性が高い(陽性尤度比9.0)

昏睡(GCS<7)で瞳孔不同がなければ頭蓋内病変の可能性が低い(陽性尤度比0.2)

- 正常瞳孔径:

- 小児は7㎜、高齢者は4㎜

- 1㎜以内の瞳孔不同は生理的範囲

動眼神経麻痺

完全/不完全、昏睡あり/なしで分類する

- 昏睡あり

- 昏睡+瞳孔不同=ハッチンソン瞳孔

- 同側動眼神経の圧迫により、頭蓋内腫瘤病変の側の瞳孔が散大し、光に反応しない臨床徴候

- 遠心路の障害のため、対光反射も完全消失

- 完全型動眼神経麻痺を反映し、眼瞼下垂、眼球外転も認める

- 昏睡+瞳孔不同=ハッチンソン瞳孔

- 昏睡なし

- 後交通動脈瘤(ICPC)の60%で動眼神経麻痺みられる

- 完全型が多いので、部分的な動眼神経麻痺であれば脳動脈瘤は否定的

- 部分型動眼神経麻痺

- Adie瞳孔(瞳孔緊張症)

- 対光反射消失、眼瞼下垂なし、眼球外転なし

- 眼窩内にある毛様体神経節の障害で生じる→眼窩外傷、ウイルス性(眼部帯状疱疹など)、糖尿病

- Adie瞳孔(瞳孔緊張症)

毛様体神経節には動眼神経、交感神経、三叉神経第一枝(眼に行く神経、角膜反射の求心路)の3本が入っている

Horner症候群

片側眼瞼下垂があった場合、Horner症候群でも動眼神経麻痺の鑑別が必要

併存する徴候によって鑑別する

動眼神経麻痺→散瞳、眼球外転、眼瞼下垂

交感神経麻痺→縮瞳、眼瞼下垂(動眼神経麻痺の方が著明)、顔面半分の無汗症

※顔面神経麻痺のときもわずかに眼瞼下垂を起こすがそれを眼瞼下垂とは呼ばない、むしろ閉眼障害が目立つ

対光反射

対光反射の消失=縮瞳しない→遠心路の障害→動眼神経(III)

- 瞳孔跳躍:hippus

- 生理的反応

- 瞳孔径が微妙に変動すること

- 求心性障害で消失するといわれている

- Murcus Gunn瞳孔

- 求心路性瞳孔障害で出現する

- 瞳孔不同のない視力低下の際に有用な検査

- 結構頻度は多い

- 原因:

- 視神経炎

- 網膜中心動脈閉塞症

- 網膜疾患

- Argyll-Robertson瞳孔

- 中脳背側の障害で生じる

- もともとは神経梅毒の所見

- 対光反射が消失するのに対光遠近解離が保持されること

瞳孔不同は自然な光の下で行う診察

対光反射は強制的な光の下で行う診察

顔面神経麻痺

顔面神経麻痺は大きく末梢性麻痺と中枢性麻痺に分類される

両者の鑑別点

一側の顔面が均一に麻痺する→末梢性

上眼瞼から前額に麻痺がみられない、味覚,唾液・涙の分泌障害および聴覚過敏を伴わない→中枢性

末梢性麻痺が圧倒的に多く全体の90%以上を占め,Bell 麻痺,Ramsay Hunt 症候群,外傷性麻痺,耳炎性麻痺の順に頻度が高い

Bell 麻痺(原因が特定できない顔面神経末梢性単ニューロパチー)はすべての原因を除外してはじめて診断できる→顔面神経麻痺以外の随伴症状がない

Bell麻痺の原因ウイルスはHSVのみではなく種々のウイルス感染で生じうる

感染症によって神経が腫脹・圧排されたり、脱髄、軸索変性が生じることで発症する

脳卒中が起こった場合は、閉眼や、眉を寄せることはできる→顔面の下方に優位の顔面神経麻痺

- 最も頻度の高い Bell 麻痺と Hunt 症候群の鑑別は,耳介の帯状疱疹や難聴,めまいなどの第8脳神経症状を随伴する症例(完全型)では容易である

- しかし,これらの症状の程度は異なり,発現時期にも数日間の時間差があるため帯状疱疹が顔面神経麻痺に遅れる症例では初診時に Bell 麻痺と診断されることがある

- 難聴やめまいを合併する顔面神経麻痺には,Hunt 症候群以外に聴神経腫瘍や小脳腫瘍,脳幹梗塞などがあり,耳痛や帯状疱疹を欠く症例はこれら疾患との鑑別が大切

Ramsay Hunt 症候群は,1907年にJames Ramsay Huntが水痘・帯状疱疹ウイルス(varicella-zoster virus: VZV)の膝神経節(=顔面神経)での再活性化により発生する急性期帯状疱疹として報告し,耳介部や口腔粘膜に紅斑性小水疱性発疹を生じ,時に複数の脳神経(5/7/8)の 障害を伴う。

症状・診断:

前駆症状として、耳痛、肩こり、後頭部痛、舌のしびれ。その後、①顔面神経麻痺と②耳介の帯状疱疹、③難聴・めまいなどの聴神経症状が出現、この3つを3主徴と言う。3主徴が2~3日で順次出現するが、3主徴が全部出現するのは60%である。ドライアイ、片側の舌炎や軟口蓋粘膜のヘルペス疹、時に声帯の麻痺を来す場合もある。皮疹+顔面神経麻痺+内耳神経障害の3 主徴をすべて有する典型例は 58%に過ぎず,40%は第 8 脳神経症状を欠いた 2 主徴を,2%は帯状疱疹を欠いた 2 主徴を有するのみであったとされている。

疫学:

年間発症率5人/10万人、帯状疱疹患者の1%、30%は顔面神経麻痺症状が疱疹症状に先行するため初期にはベル麻痺との鑑別が困難である。

予後:

自然治癒率30%、治療治癒率60%。

治癒する場合でも、長時間を要する。

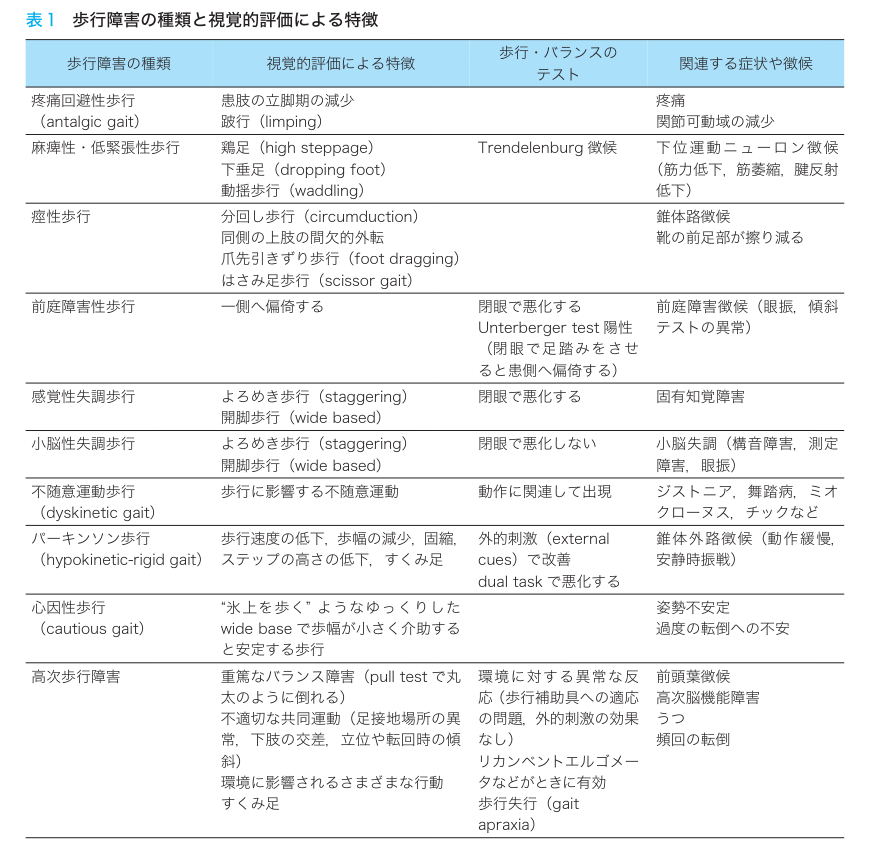

歩行障害

歩行は,大脳皮質運動野,大脳基底核,脳幹,小脳,脊髄によって運動と姿勢の制御が統合され,脊髄前角細胞から末梢神経を介して筋を制御し,多関節を同時に動かすことによってほぼ自動化された運動として行われる

脳血管疾患,脊椎脊髄疾患,筋疾患,末梢神経疾患,骨・関節疾患,パーキンソン病,神経変性疾患はそれぞれ特徴的な歩行障害をきたすが高齢者など重複障害がある場合,歩行障害の原因は必ずしも1つに限定できないこともある

脳血管疾患による歩行障害

- 一側錐体路の障害による片麻痺

- いわゆる痙性片麻痺歩行となり上肢は屈曲し,下肢は股関節は外旋,膝関節は伸展し,足関節は内反尖足となり遊脚期に足部のクリアランスを得るために分回し歩行(circumduction)となる

- 小脳や脳幹の障害により運動失調を呈した場合

- 失調様歩行

- 小脳病変による運動失調は病変と同側の障害が特徴であり,片側小脳のみの病変の場合は症状が比較的軽度であることが多いが,脳幹出血などにより赤核脊髄路に障害をきたした場合には,重度の体幹・四肢失調を生じ強い失調様歩行を呈することがある

パーキンソン病による歩行の異常

姿勢は前傾となり腕の振りが減少し,小刻みで歩行するようになる.徐々に加速してしまう加速歩行(festination)をきたすことがある.歩き始めの最初の一歩が出ない(start hesitation)が,その後は足が出るようになる現象はすくみ足(frozen gait)と呼ばれる.進行すると症状の日内変動や,薬剤による変動(wearing off)がみられるようになり,不随意運動(peak-dose dyskinesia)も出現する.音楽やリズムに合わせたり,床の線や障害物を越えたりする際にすくみが改善することを矛盾性運動(kinesie paradoxale)と呼び,リハビリテーション治療の中で用いられることがある

脊髄・脊椎疾患による歩行障害

- 脊髄・脊椎疾患による歩行障害

- 脊髄後索障害の失調歩行では歩隔は広くなるが,リズムの乱れは少なく視覚にて代償されるため,暗所や不整地でより不安定となるのが特徴である

筋疾患による歩行の異常

筋炎や筋ジストロフィーなどの筋疾患では近位筋優位に筋力が低下することが特徴

末梢神経障害

多発神経障害では遠位筋優位に筋力低下をきたし,歩行の際に爪先,足関節が背屈できず下垂足(drop foot)となり,それを代償するために股関節を通常よりも屈曲させるいわゆる鶏歩(steppagegait)をきたす

姿勢調節障害

「姿勢制御」とは

人間の中枢神経系が感覚情報を調節し、適切な運動出力を生み出して、制御された直立姿勢を維持する方法

姿勢制御には、視覚、前庭、体性感覚という3つの感覚システムが関わっています。

Romberg試験

閉眼足踏み試験

運動障害

筋力低下を調べる検査としてMMTは有名だが、実際にはMMTによる脳病変の検出率は低く、感度38.9%、特異度97.5%とされている。

MMTの検査目的は筋力低下の分布を調べることである。

軽度な左右差や筋力低下を検出するには

上肢:pronator drift test(上肢Barre試験) 感度92.2%、特異度90.0%

下肢:Mingazzini試験

感覚障害(しびれ)

まず確認すること

他覚的に感覚低下があるか、自覚症状のみ(=異常感覚)なのか

他覚所見あり=神経支配に一致(例、手根管症候群)

自覚所見のみ=神経支配に一致しない場合もある

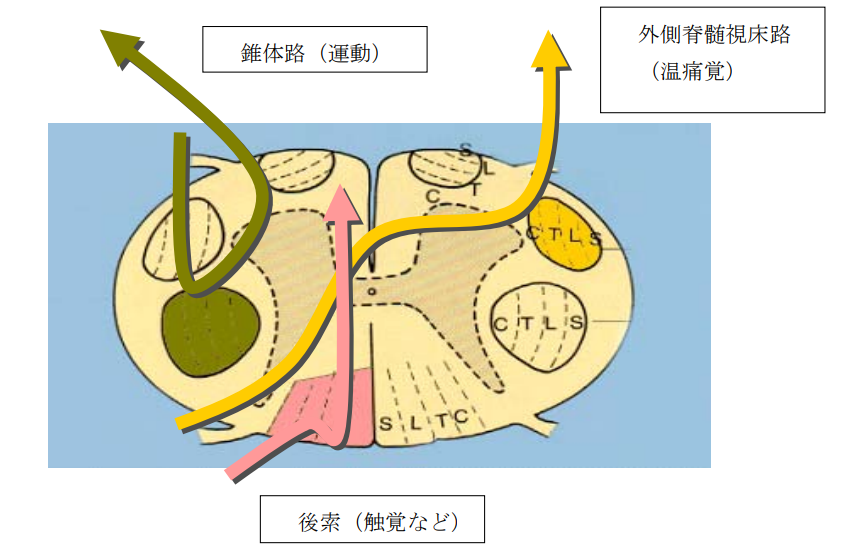

末梢神経の評価

表在感覚

温痛覚→外側脊髄視床路(温冷覚と痛覚は乖離しない)

触覚・圧覚→前脊髄視床路

※温痛覚を確認するためには、先端がとがったものがよい(つねる刺激は触覚、圧覚として感じてしまう)

深部感覚

身体内部由来の刺激→筋肉・骨・関節

脊髄後索が伝導路→同側の脊髄後索を(交叉せずに)上行する

深部感覚障害に由来する失調(=感覚性失調)→閉眼により増悪するふらつき(洗顔時、夜間トイレ歩行時など)

フィジカルexam:

関節位置覚

母指探し試験

→閉眼状態で母指を立て被検者が被検者のうでを固定する、被検者には反対の手で母指を触ってもらう

振動覚

もっとも重要な鑑別点は『閉眼による増悪があるか』→Romberg試験、(閉眼)指鼻試験

構音障害、眼振→小脳失調のみ